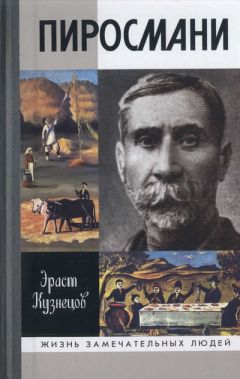

Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пиросмани ЖЗЛ"

Описание и краткое содержание "Пиросмани ЖЗЛ" читать бесплатно онлайн.

Книга известного искусствоведа Эраста Кузнецова посвящена жизни и творчеству выдающегося грузинского художника Николая Аслановича Пиросманашвили (1862–1918), более известного как Нико Пиросмани. Автор, исследуя все доступные источники, последовательно создает документальное жизнеописание, хотя в биографии художника не всегда просто отделить факты от сложившихся стереотипов и легенд. Творчество Пиросмани рассмотрено в контексте жизненного уклада старого Тифлиса, ведь картины художника создавались в основном для оформления лавок, духанов и винных погребов — неотъемлемой части этого самобытного города.

знак информационной продукции 16+

На краю деревни сейчас пустырь. Раньше здесь стоял дом Аслана Пиросманашвили и его жены Текле, урожденной Токликашвили. Рядом и теперь растет старое тутовое дерево. Неподалеку — место, где был виноградник семьи.

Об Аслане Пиросманашвили существует несколько преданий. Уже не понять — родила ли их сама жизнь или потомки почтили запоздалой благодарностью отца своего знаменитого земляка. По одному из преданий, Аслан отличился в бою с лезгинами, похитившими мирзаанских детей. За это деревня пожертвовала ему участок земли на заросшем лесном склоне. Участок и называется «тень Аслана».

Очевидно, благодарность односельчан плохо защищала в жизненной борьбе. Во всяком случае, не от добра Аслан Пиросманашвили — настоящий кахетинец, работящий и умелый крестьянин с репутацией отличного садовода — был вынужден покинуть родное село. Земля кормила плохо, а на руках была семья — по деревенским понятиям не такая уж большая, но все-таки не такая и маленькая: старшая дочь Мариам, сын Георгий, дочь Пепуца и самый младший, поздний сын — Нико; ему было тогда не более двух-трех лет.

Семья перебралась в Шулавери — центр Борчалинского уезда, большое и богатое село в пятидесяти одной версте к югу от Тифлиса. Здесь в имении «Иверия», принадлежавшем некоему Ахверди Калантарову, Аслан Пиросманашвили нанялся смотреть за виноградником. Самого Ахверди Калантарова тогда уже не было в живых, и хозяйство вела его вдова, престарелая Эпросине Калантарова, со своими многочисленными детьми — тремя дочерьми и троими сыновьями.

Несчастья не оставляли семью Пиросманашвили. Внезапно умер старший сын Георгий — ему исполнилось 15 лет, он уже был работник, а не лишний рот. Еще через два-три года, осенью 1870-го, умер отец. Вслед за ним умерла и мать — от горя, как вспоминают.

Семьи — как не было. Самая старшая из детей, Мариам, к тому времени вышла замуж и вернулась на родину — то ли в Мирзаани, то ли в соседнее село Озаани; у нее самой уже росла дочь. Остались двое: Пепуца и Нико. Пепуца уехала в Мирзаани и прижилась у родственников. Нико остался у Калантаровых. Будто бы мать, чувствуя близкую смерть, попросила хозяйку дома позаботиться о ее младшем сыне, заменить ему семью. Было так или не было, но Эпросине Калантарова в самом деле взяла к себе мальчика и позаботилась о нем. С семьей Калантаровых его жизнь оказалась связанной надолго.

Сначала он жил в том же доме в Шулавери — не то воспитанником, не то слугой. Потом один из сыновей Эпросине, Георгий, увез его в Тифлис, возможно, что в 1872 году.

Расхождения в биографии Пиросманашвили начинаются уже здесь, в раннем детстве. По другому известному нам варианту, семья никуда не переезжала, а вскоре после смерти отца и матери старшая сестра Мариам вышла замуж за какого-то землемера по имени Алекси (кроме этого о нем ничего не известно) и увезла мальчика с собой в Тифлис. В Тифлисе его отдали в услужение к Калантаровым: в этой семье он и жил до 1882 года[11].

По третьей версии, отец умер еще в Мирзаани, а мать вышла второй раз замуж в Шулавери и взяла с собой мальчика, а Пепуца осталась в Мирзаани. Так следует из слов Э. Ментешашвили, бывшего корреспондента газеты «Иверия», побывавшего на родине художника[12].

Наконец, еще один вариант пересказывает Кирилл Зданевич: «Когда Нико было восемь лет, родители умерли, и дети, чтобы прокормиться, по совету родственников уехали в Тбилиси поступить в услужение к “важным господам”. Дети трудились и были относительно сыты. Прошло несколько лет, и судьба не пощадила сирот. Старшая сестра, Мария, внезапно заболела и умерла… Удрученные подростки решили вернуться в деревню, в свой родной дом. Младшая сестра Нико, Пепуца, занялась хозяйством, а Нико, облеченный доверием деревни, стал пасти телят… Через несколько лет желание учиться побудило Нико покинуть деревню, он уехал в Тбилиси»[13].

В этом немыслимо разобраться. Быть может, немного больше доверия вызывает первая версия, складывающаяся из воспоминаний членов семьи Калантаровых, потому что в ней есть убедительные бытовые и психологические детали, она подробнее остальных и не противоречит другим скудным фактам биографии Пиросманашвили[14].

Как бы то ни было, известно, что детство художника было трудным, что он рано осиротел («в восемь лет», — говорил он сам) и после этого расстался с деревней.

Среди многочисленных произведений Пиросманашвили, посвященных деревенской жизни и в основе своей, конечно, навеянных детскими воспоминаниями, есть несколько, на первый взгляд малопримечательных, да и в самом деле до сих пор не привлекавших серьезного внимания[15]. Их объединяет несколько постоянных мотивов: деревенский двор, петух и курица с цыплятами на переднем плане, мальчик у калитки и мать, как бы провожающая его, — на заднем. Мотивы эти (как обычно происходило у Пиросманашвили) всякий раз перетасовываются, варьируются, комбинируются по-разному. Курица со своим семейством то оказывается главным объектом, то становится лишь частью происходящего; в двух картинах вообще нет мальчика, а есть только мать, сохраняющая все ту же позу ожидания — точнее сказать, прикованности к уходящему или к уже ушедшему; калитка то открыта, то еще закрыта; появляются и новые персонажи — козел, собака.

К этому сюжету, вряд ли такому уж увлекательному для зрителей, Пиросманашвили возвращался с болезненной настойчивостью, скорее всего, вкладывая в него свой собственный, глубоко сокровенный смысл — прощание с деревней, уход в другой мир, воспринятый как перелом, как веха на жизненном пути (курица с петухом и цыплятами оказывается здесь не случайной бытовой деталью, но своеобразным символическим обозначением семьи, материнского тепла, семейного уюта — всего, оставляемого уходящим).

Суть этого перелома была сложнее, чем обычное прощание с безоблачным детством и переход к жестокой прозе взрослого или полувзрослого существования. Не так уж идиллично было детство в бедной крестьянской семье, а ближайшие годы жизни Пиросманашвили в городе были отнюдь не суровы, и ему еще предстояло и затянувшееся детство, и за ним затянувшаяся юность. То было прощание со всем Прошлым, как бы коротко оно ни было, то было прощание с Деревней, навсегда оставшейся в его сознании светлым образом, необратимой радостью. То была встреча с городом, отныне определившим его судьбу. Он попал в Тифлис.

Удивительный город. Уже не такой, каким полвека назад его видел Пушкин, он стал, быть может, еще удивительнее. На Азию он смотрел Европой, на Европу — Азией.

Старый город вырос у самого узкого места Куры, где она с хрипом рвалась между двух скал. На одной стороне стояла крепость Нарикала, на другой — крепость Метехская. Под их защитой узкие кривые улочки ползли по склонам гор, маленькие дома теснились друг к другу. Улицы назывались: Сионская, Башмачный Ряд, Винный Ряд, Кривая, Банная, Угольная, Темный Ряд, Армянский Базар. Здесь кипела причудливая жизнь.

Жизнь, вывернутая наружу: обширные проемы лавок, из которых выползали словно не удерживающиеся внутри товары — ковры, кувшины, сукна, фрукты, — вытесняя прохожих на мостовую; мастера — кузнецы, ювелиры, шорники, гончары, слесари, медники, оружейники, сапожники, скорняки, войлочники, работающие тут же, на виду, в своеобразных нишах в стенах домов; портные, прямо на тротуаре умудряющиеся обмерять клиентов, шить, утюжить; повара, под ногами прохожих разводящие свои дымные мангалы; пекари, пекущие хлеб и тут же продающие его; цирюльники, бреющие, стригущие и ставящие пиявки; жерла духанов, харчевен и винных погребов, зияющие из-под земли, источающие ароматы вкусной еды и свежего вина.

Жизнь шумная: болтовня и перебранка зевак, часами толкущихся на перекрестках и то и дело перекликающихся с людьми, обсевшими балконы и галереи, что нависли низко над улицей; крики разносчиков, на всех языках возносящих хвалу своим товарам; истошные вопли извозчиков и возниц, прогоняющих сквозь толпу лошадей, ослов, буйволов, а когда и верблюдов (правда, после постройки Бакинской железной дороги их стало несравненно меньше); звуки десятков шарманок, играющих в разных концах одновременно, и мелодии бродячих музыкантов, отыскавших уголок, чтобы пристроиться со своими дайрами, дудуки и зурнами; скрип сотен колес и лязг сотен весов (металлические чашки, подвешенные к коромыслу на цепочках), стук молотков; свистки городовых; ожесточенная брань торговцев с покупателями и покупателей с торговцами, а иногда — плывущее над всем этим всхлипывающее пение муэдзина с минарета незабвенной лазурной мечети, что стояла тогда у Майдана.

Жизнь пестрая: в толпе можно было встретить и персов в аршинных шапках, и хмурых лезгин в мохнатых папахах и бурках, и турок в чалмах, и азербайджанцев (тут их называли «татары») с крашеными ногтями и бородами, и живописных курдов, и иных пришельцев из чужих, но, в сущности, совсем близких краев — Средней Азии, Ирана, Афганистана. Жизнь, насквозь пропахшая сложнейшим сплетением ароматов: пряностей из лавок, фруктов, разложенных на лотках и подвешенных на нитках, дыма от многочисленных мангалов, навоза, кожи, мокнущей в мастерских сапожников, и вони отбросов, гниющих прямо на солнце. Эта неповторимая, давно ушедшая жизнь начиналась задолго до рассвета и не всегда обрывалась за полночь. Здесь было тесно и беспорядочно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пиросмани ЖЗЛ"

Книги похожие на "Пиросмани ЖЗЛ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ"

Отзывы читателей о книге "Пиросмани ЖЗЛ", комментарии и мнения людей о произведении.