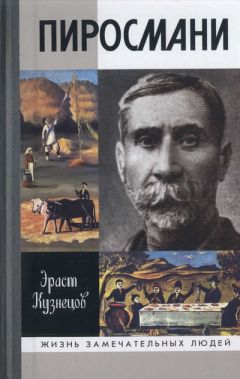

Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пиросмани ЖЗЛ"

Описание и краткое содержание "Пиросмани ЖЗЛ" читать бесплатно онлайн.

Книга известного искусствоведа Эраста Кузнецова посвящена жизни и творчеству выдающегося грузинского художника Николая Аслановича Пиросманашвили (1862–1918), более известного как Нико Пиросмани. Автор, исследуя все доступные источники, последовательно создает документальное жизнеописание, хотя в биографии художника не всегда просто отделить факты от сложившихся стереотипов и легенд. Творчество Пиросмани рассмотрено в контексте жизненного уклада старого Тифлиса, ведь картины художника создавались в основном для оформления лавок, духанов и винных погребов — неотъемлемой части этого самобытного города.

знак информационной продукции 16+

Сидящие за столом сами оказывались активными участниками действа. Каждый — в не строго определенном, но достаточно ощутимом иерархическом порядке — должен был встать и присоединить свое слово к сказанному главой стола: остроумно развить, дополнить, уточнить или хотя бы коротко повторить главное, свидетельствуя о своей солидарности с окружающими, — лишь после этого он имел право осушить свою чашу. Каждый, кому посвящался тост персональный, выслушивал его и вереницу дополняющих высказываний стоя и молча и выпить мог, только ответив на выслушанное — разумно, уважительно, изящно.

«Древнейший обычай грузинской застольной беседы заставляет подтягиваться: коллективное творчество; этот обычай я сделал бы общенародным…»[98] В наблюдении Андрея Белого, между прочим, тонко уловлен важный момент — «коллективное творчество», то есть момент импровизации, своеобразного театра для себя, пронизывающий строго отчеканенную структуру грузинского застолья, наполнявший его поэтичностью и театральностью, не дававший превратиться ему в жестко регламентированный ритуал: «Выпили уже за все, чем клянется крестьянин: за бога предвечного, за солнце в небе, за щедрую землю, лоно ее неиссякаемое, за колосящиеся нивы, за щедрую ее лозу, за урожай садовника, за хребет воловий, за колыбель резную, за мельничный жернов, за початок кукурузный, за барана с витыми рогами, за дары полей, за шелковичного червя, за ветроногого коня, за дедовский плуг и за меч предков…»[99] Поистине, молитвой звучат эти слова-заклинания.

Казалось бы, «кутежи» — изображения людей, сидящих за столом, — должны были выглядеть удручающе однообразными, но Пиросманашвили не повторялся. Он будто задался целью развернуть многообразие возможностей, заложенных в рожденном им жанре.

В «Кутеже пяти князей» господствует торжественная симметричность: трое за столом обращают на нас неподвижные лица, еще двое сидят по бокам стола, одинаковым движением слегка приподняв руку с рогом вина, одинаково выставив вперед согнутую ногу в сапоге, и даже спинки стульев одинаково выглядывают из-за их фигур. В «Кутеже четырех торговцев» симметрия нарушена: рядом со столом появился хозяин. В «Кутеже с шарманщиком Датико Земель» возник шарманщик со своим инструментом, поэтому стол заметно переместился вправо, чтобы освободить место для такой примечательной особы.

Сами герои ведут себя по-разному. Персонажи «Семейного пикника» («Компания Бего») расположились непринужденно — это очень близкие люди, друзья, родственники. В «Кутеже с шарманщиком Датико Земель» пируют кинто, редкие гости «кутежей» Пиросманашвили. Правда, их общеизвестная ухарская развязность сильно сглажена ритуальной строгостью — как далеки они от мучительно изломанных героев раннего Гудиашвили! А герои «Кутежа молокан» — люди посторонние и, уж во всяком случае, не причастные к традиции грузинского застолья, и это ощущается во всем, а прежде всего в полной раскованности их поведения (один даже устроился со стаканом в руке прямо под столом, что в любом ином «кутеже» было бы просто невозможно).

Меняется от картины к картине самый мир, в котором происходит действие: в «Кутеже» или «Обеде тифлисских торговцев с граммофоном» это совершенно условное, нейтрально-белое пространство, в самом деле, некое «ничто» или «нигде»; в «Кутеже пяти князей» появляется густая трава под ногами, в «Кутеже четырех торговцев» — еще и ярко-синее небо с белыми облаками. В иных — в «Кутеже у Гвимрадзе» или «Семейном пикнике» («Компания Бего») — возникает даже пейзаж. Но даже тщательно обрисованный — горы, виноградники, деревья, птицы, порхающие в небе, и проч., — он тут еще не становится местом действия в подлинном смысле слова. Этот пейзаж скорее напоминает живописный «фон», поставленный или повешенный позади накрытого стола — вроде тех, перед которыми так любили фотографироваться современники Пиросманашвили. Подобно белой скатерти на столе или бурдюку на земле, он всего лишь атрибут, пусть и существенный, в пиршественном священнодействии.

Но в сценах веселья на лоне природы, в небольшой группе картин Пиросманашвили, как будто и похожих немного на «кутежи», но по сути своей далеких от них, картин, так сказать, «загородных», природа говорит полным голосом. Их всего несколько, но каждая — превосходнейшая, каждая — перл в его наследии.

И это примечательно.

Городскую жизнь Пиросманашвили воспринимал и передавал как нецельную, негармоничную и раздробленную — как «не-жизнь». Здесь человек не чувствовал себя в единстве с окружающим: дома, заборы, тротуары были для него чужими, даже враждебными. Он представлял какую-то ценность лишь сам по себе, вырванный из этой противоестественной среды; он даже нуждался в том, чтобы его вырвали оттуда и изобразили вне лавки, вне духана. Не отсюда ли демонстративное равнодушие Пиросманашвили к интерьеру? Вечный обитатель духанов, он не оставил нам ни одного изображения духана. Интерьер отгораживает человека от жизни, заключает его в клетку. А Пиросманашвили дорога́ была слитность человека со всем миром, с природой, с землей.

Потому что нет для человека ничего роднее, естественнее, истиннее, чем холмы, деревья, кусты и трава — прохладная утром и теплая к вечеру, всегда живая и упругая под босой ногой, засыпающая осенью и просыпающаяся весной; нет ничего ближе, чем природа — одухотворенная, подобная человеку, кормящая его, греющая, одевающая, — с нею он должен существовать, без нее он пропадет.

Любовь грузин к природе известна давно. Диковинна ли она в народе, который даже азбуку родного языка начинает изучать с коротенькой фразы «аи иа» («вот — фиалка…»)?

Потребность в общении с природой и способность не терять ощущения связи с нею входила в натуру тифлисца-горожанина (и в какой-то мере перешла от него к современному тбилисцу). Природен был сам этот город, не узурпировавший местность, но как бы выраставший сам собою из ее рельефа и принимавший в себя вторжение ее оврагов, балок, отрогов. Старая тифлисская улица — такая же часть земли, как дно оврага или русло реки: ее мостовая плавно поднимается к краям, к тротуару и словно обвисает в середине; в дождь она действительно становится ложем для мутного глинистого потока, несущегося с окрестных холмов и безнадежно разделяющего жителей противоположных домов. Внизу вполне городская, немного выше — через какие-нибудь десятки метров — она может стать уже пригородной, рассыпаться на беспорядочно теснящиеся домики и садики и как бы раствориться в природе.

Урбанизм долго не овладевал душой тифлисца, тысячей нитей связанного с деревней — родней, друзьями, приемом гостей, частыми поездками, вкусными деревенскими гостинцами; едва ли не каждую свободную минуту он стремился вырваться за город — не для выгоды, не для «здоровья», не для развлечения, а просто так — по необъяснимой, но властной потребности натуры.

Истинный грузин на все времена, Пиросманашвили разделял и это интимное влечение своего народа и выразил его во многих картинах. При всем том — и это на первый взгляд непостижимо — пейзажей как таковых, самостоятельных, у него на редкость мало. Нам не известен ни один городской пейзаж, и нетрудно поверить, что их не было вовсе. Но у него не встретить и картин чистой природы. Все его немногочисленные пейзажи «пригородные», город в них неизменно присутствует где-то рядом или даже виден издали. И в «Батуми», где город виднеется за обширной морской бухтой, усеянной кораблями и лодками (их живопись разительно напоминает сходные мотивы Альбера Марке). И в «Тифлисском фуникулере», где все пространство занято горой Мтацминда (или Давидовой), нависающей над городом, а его крайние домишки, карабкающиеся по круче, видны внизу. И в «Арсенальной горе ночью», где в ночной темноте светятся огоньки Тифлиса.

Впрочем, точно ли это пейзажи? В каждой картине что-то происходит, течет какая-то своя жизнь, небезынтересная для нас. Поезд выползает из тоннеля, моряки хлопочут на своих суденышках в «Батуми». Богомольцы медленно поднимаются в гору, к Давидову монастырю в «Тифлисском фуникулере». В «Арсенальной горе ночью» воссоздана целая сценка с людьми, коротающими ночь у костра или отдыхающими посреди долгого пути на арбе. Существует работа, привычно почитаемая за пейзажную, — уже названное «Панно в шести картинах» (одно из ее названий таким и было: «Шесть пейзажей»), но все ее шесть картин-клейм буквально переполнены людьми, куда-то едущими или идущими, отдыхающими, кутящими, работающими; среди них есть и малый вариант «Тифлисского фуникулера». Мы привыкли называть пейзажем «Большой марани в лесу». Там в самом деле есть очаровательный пейзажный мотив — лазурное небо в разрыве между зеленью виноградных лоз, а вдали на пригорке — марани[100], четко рисующийся на фоне неба (мотив по ощущению очень западногрузинский — мингрельский или имеретинский), но, кроме того, есть еще охотник с ружьем с одной стороны и дровосек с вязанкой дров — с другой, а весь центр занимает громадный квеври с маленькой лисичкой рядом, и наше внимание неизбежно переключается с пейзажа на немного забавное столкновение этих двух, столь разных по размерам, пластике, природе и форме, «героев».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пиросмани ЖЗЛ"

Книги похожие на "Пиросмани ЖЗЛ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ"

Отзывы читателей о книге "Пиросмани ЖЗЛ", комментарии и мнения людей о произведении.