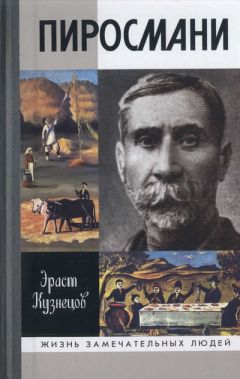

Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пиросмани ЖЗЛ"

Описание и краткое содержание "Пиросмани ЖЗЛ" читать бесплатно онлайн.

Книга известного искусствоведа Эраста Кузнецова посвящена жизни и творчеству выдающегося грузинского художника Николая Аслановича Пиросманашвили (1862–1918), более известного как Нико Пиросмани. Автор, исследуя все доступные источники, последовательно создает документальное жизнеописание, хотя в биографии художника не всегда просто отделить факты от сложившихся стереотипов и легенд. Творчество Пиросмани рассмотрено в контексте жизненного уклада старого Тифлиса, ведь картины художника создавались в основном для оформления лавок, духанов и винных погребов — неотъемлемой части этого самобытного города.

знак информационной продукции 16+

Связь многих картин Пиросманашвили с фольклорной стихией ощутима, но нащупывается и устанавливается с трудом, словно ускользает из пальцев. Народному искусству художник не был посторонним и не мог к нему относиться ни с пиететом, ни с пренебрежением: это было его, родное. Сам он был частью народного искусства, а народное искусство было его частью. Вместе с тем он ушел дальше, выделился из вырастившей его стихии, и живопись его стала принадлежать индивидуальному творчеству, в ней явились черты, противостоящие внеличностности и внеисторичности традиционного народного творчества. В ней индивидуальная личность открывает себя через историю, судьбу народа, а история народа открывается через личность художника. Естественно, что в отношении Пиросманашвили к народному искусству обнаруживается избирательность — инстинктивная, им самим, конечно, никак не осознаваемая.

Его искусство питают не зрелые фольклорные формы, отшлифованные веками устойчивого крестьянского бытия, и усвоил и по-своему претворил он не неизменно жизнеутверждающий тон, не радостный декоративизм, не крепость и цельность психологии человека, прочно связанного с землей, — не те качества, с которыми правильно, хотя несколько прямолинейно, у нас ассоциируются представления о народном искусстве, а то, в чем нуждалось его искусство: фантастичность, загадочность, таинственность — качества, таящиеся в подтексте народного искусства, атавистически хранящие его связь с древними языческими верованиями родового строя, мифологическими представлениями о мире как о всеобщей загадочной жизни, шевелящейся в каждой травинке и в каждом камне, о мире как о грандиозной загадке, заданной человеку и недоступной ему, представлениями неустойчивыми, неясными и в самой этой неустойчивости сберегающими отпечаток времени становления общества. В них душа художника искала ответа своему беспокойству, своему ощущению разлаженности и неустойчивости мира.

Временами исповедь художника прорывается с пугающей экспрессией. Таков знаменитый «Жираф» — одно из самых загадочных творений, вызывавшее взволнованные отклики уже при первом знакомстве с искусством художника. Говорили о «чуть ли не мистическом страхе», охватывающем зрителя, об «ощущении беспокойства и ужаса» (и сравнивали с впечатлением, производимым «Метценгерштейном» Эдгара По), о глазах, «полных иного разума». Паустовский писал: «В мои глаза в упор впился дикий, влажный, всепонимающий взгляд высокого желтого зверя. Он медленно изгибал свою шею и, казалось, ждал, что в пустых, оставленных комнатах раздастся чей-то крик. Тогда одним ударом копыт он метнется, холодея от непонятного страха, в синюю задымленную ночь… <…> смотрел… Тревожно, вопросительно и явно страдая, но не в силах рассказать об этом страдании — какой-то странный зверь, напряженный, как струна»[118].

В этих словах нет преувеличения. Паустовский бывал небрежен с фактами и произволен в их осмыслении, но способность к подлинно художническому восприятию никогда не подводила его. Одинокая фигура жирафа, пришельца из какого-то иного мира, возвышающаяся посредине загадочной, безжизненно-голой равнины, по-прежнему внушает ужас. Жираф свидетель и судья мира, взирающий на этот мир скорбно и сурово, всё видящий, всё понимающий и скованный мудрым и горьким сознанием неотвратимости происходящего. Чувство ужаса не опирается ни на какие отвращающие картины страданий и гнева — такие, которым почти неизбежно сопутствует восхищение фантазией художника, такие, в конкретности которых чувство ужаса охотно удовлетворяет себя. Нет, глаз зрителя не находит ни опоры, ни ответа и, обегая бесплодную равнину, неизменно возвращается к жирафу — пытается постичь бездны, отразившиеся в его застывшем взгляде, и все-таки не постигает их и не находит желанного катарсиса.

Исступленно-мрачная сила, с которой раскрывает себя мятущаяся душа Пиросманашвили в «Жирафе», тем более примечательна, что писался он в лучший момент жизни художника, в месяц покойного и ничем не омрачаемого пребывания в «Эльдорадо», когда самые горькие страницы еще не были перевернуты.

Лирически-исповедническое начало, так остро обнаруживающее себя в изображениях животных, в других его произведениях не замирает, не уступает место началу эпически объективному, отстраненному от личности художника, воплощающему исконное и устойчивое народное мировоззрение: оба эти начала сплетаются и сливаются воедино. Искусство Пиросманашвили — эпос, но это эпос XX века: оно недостаточно наивно для того, чтобы уберечься от разлада между идеалом и действительностью. (Как не вспомнить то острое ощущение, которое поразило наиболее искушенных зрителей выставки «Москва — Париж», где сошлись произведения двух современников — Анри Руссо и Нико Пиросманашвили: первый целиком оставался в спокойном и позитивистски прекраснодушном XIX веке, в то время как второй принадлежал веку двадцатому[119].)

Ощущение разлаженности мира неожиданно ставит Пиросманашвили в ряд тех больших художников начала прошлого века, которые это ощущение передали. И истинное его родство — не с «левыми», искавшими близости с ним и поднимавшими его на щит, а с символистами — его современниками, одновременно с ним и до него выразившими сходное: тревожное предчувствие катастрофы. Иной катастрофы ждали они и гибель иного мира провидели, но ведь недаром с символистами сближают и Важа Пшавела, поэтического собрата и единоверца Пиросманашвили. «Вавилонским столпотворением / Представляется мне наше время…» — мог бы повторить за ним Пиросманашвили, не находивший себе места ни в городе, ни в деревне.

Конечно, мир Пиросманашвили не похож на тот условный мир смутных и трепетных грез, в котором укрывались символисты от ненавистной им реальности. У него нет ничего придуманного — все от жизни. Он колдовски убедителен в своем вполне искреннем желании представить мир возможно конкретнее, воспеть его земную красоту. Но слишком уж сильно было в нем ощущение неблагополучности существования.

«О прошедшем скорбят мои думы, / Пустота в настоящем зияет. / А о будущем черные мысли / Беспощадною тьмою нависли…»[120] — писал Важа Пшавела, воспринимавший распад родового крестьянского быта как конец мира. Пиросманашвили вряд ли задумывался об этом и вряд ли сумел бы выразить так свои ощущения. Он не изучал политэкономии, истории, права, философии и был неизмеримо далек от тех вопросов, которые терзали интеллигенцию его времени. Но он чуял социальное неблагополучие: так птицы и звери предчувствуют грозу. Почва уходила из-под ног. Жизнь старая, прошлая, освященная традициями предков, облагороженная преданиями, рассыпалась на глазах; всё устойчивое, заведенное на века, разваливалось, как трухлявое дерево: впереди была только пугающая неизвестность. Представления и иллюзии, связанные с прошлым, рушились — чувство цеплялось за них, а сознание ощущало безнадежность. Упорно веруя в гармонию человеческой жизни, он ощущал призрачность этой гармонии и даже своей веры в нее.

И странная атмосфера наполняла его картины — тревожная, томительная атмосфера ожидания, напряженности и сумеречной недосказанности. И пиршества его не только торжественны, но и печальны. Каждый стол с пирующими — как лодка среди бушующих волн моря житейского, как маленький ковчег, соединивший недолговечное братство людей.

Люди застыли и смотрят на нас: в их иконописных — серьезных и грустных — глазах удивление и вопрос. Они подняли руки со стаканами и замерли, и замолчали, и бесконечно долго тянется их ожидание. Будто они к чему-то прислушиваются или чего-то ждут. Грозы? Землетрясения? Потопа? Страшного суда?

Так, словно вместе с ними жил в смутном ожидании и сам Пиросманашвили, не предвидевший своего горестного конца, но предчувствовавший неотвратимость его приближения.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

А время между тем незаметно шло. Повозвращались (те, кто уцелел) из-под Мукдена, с Ляодуна и из Порт-Артура солдаты; отгремели стачки, демонстрации и ожесточенные бои 1905 года; замолкли слухи о Камо (дерзко, прямо на Эриванской площади в центре города!), захватившем казну; на месте одного из паромов появился большой Мухранский мост; по городу забегал трамвай, с оглушительным трезвоном и скрежетом преодолевавший тифлисские крутейшие подъемы и повороты; проехал первый автомобиль, завезенный сюда не кем иным, как принцем Наполеоном; гимназист Алеша Шиуков, оседлав хрупкий летательный аппарат, не страшась ни высоты, ни начальства, взмывал в воздух над Махатской горой; появились первые синематографы — сначала в Муштаидском саду деревянный балаган на 150 мест, принадлежавший Извицкой, потом, там же, другой — ее конкуренту Розетти, потом, наконец, в центре, на Головинском проспекте, в доме князя Орбелиани — он звался «Электропрожектор».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пиросмани ЖЗЛ"

Книги похожие на "Пиросмани ЖЗЛ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ"

Отзывы читателей о книге "Пиросмани ЖЗЛ", комментарии и мнения людей о произведении.