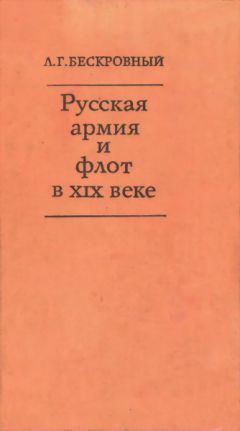

Любомир Бескровный - Русская армия и флот в XIX веке

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русская армия и флот в XIX веке"

Описание и краткое содержание "Русская армия и флот в XIX веке" читать бесплатно онлайн.

Итоги франко-прусской войны показали необходимость полного пересмотра всей системы инженерной обороны. Главной причиной этого было появление железных дорог и мощной артиллерии.

Во всех странах приступили к разработке новых форм инженерной обороны. Французские фортификаторы пришли к выводу, что форты нужно воздвигать дальше от ядра крепости, обеспечивая их взаимосвязь. Открытые же промежутки подлежали защите полевыми войсками, взаимодействующими с гарнизонами крепостей. Французские инженеры вернулись, таким образом, к системе укрепленных лагерей, но на новой основе. Они никак не могли привыкнуть к мысли, что при современной технике и новых средствах связи крепости стали терять значение пунктов, определявших стратегию сторон. «Сфера влияния крепостей» по-прежнему переоценивалась. В итоге вся восточная французская граница прикрывалась двумя «завесами» перед Парижем. Получила гражданство идея создания треугольников и четырехугольников крепостей.

Немецкие теоретики отказались от идеи обороны крепостей как средства сковывания противника. Они избрали так называемую «порубежную систему», при которой крепости стали опорными пунктами, прикрывавшими важнейшие пути сообщения (пересечения железных дорог) и обеспечивавшими свободное маневрирование полевым войскам.

Во всей Европе распространилось увлечение артиллерийскими средствами борьбы в ущерб действиям пехоты. Все это не замедлило сказаться и на взглядах русских на роль крепостей и на способах их атаки и обороны. В течение 1871–1872 гг. Инженерное ведомство предприняло несколько рекогносцировок существующих крепостей, на основании которых был сделан вывод о неудовлетворительности инженерной обороны[1375]. В связи с этим в 1873 г. было созвано Особое совещание по обороне границ Европейской России. На этом совещании было решено ускорить перестройку крепостей на новой основе, для чего ассигновали 66 млн. руб. Русские инженеры не копировали зарубежные формы, а старались находить свои решения. С обоснованием инженерной программы выступил Д. А. Милютин. Он указал, что в данное время главная опасность России грозит с Запада, поэтому необходимо укреплять северо-западные и западные границы. Поэтому главную роль станут играть Либава и Рига («средоточие сепаратистских стремлений немецких баронов»), а также Шавли, Ковно и Гродно, запирающие вход на северо-западный театр[1376]. В связи с возрастанием значения привислинского, или «передового», театра должны быть усиленны Ивангород, Новогрудок, Варшава и особенно Брест-Литовск.

Защита юго-западного театра требует прикрытия Днестра и Днепро-Бугского лимана, для чего необходимо построить укрепления у Дубно, Проскурова, Очакова и Ямполя[1377].

Подводя итоги своим соображениям, Милютин писал: «Россия… нуждается в сильных и самостоятельных пограничных крепостях, которые были бы в состоянии в самом начале войны оказать упорное сопротивление, лишить неприятеля, наступающего во внутрь страны, пользоваться нашими железными дорогами, и дали бы нам время для сосредоточения сильных действующих армий»[1378]. Однако при существующей системе финансирования намеченная программа может быть выполненной только через 30 лет, но тогда она теряет свой смысл и значение. И, конечно, Милютин имел все основания для такого вывода. С 1873 по 1876 г. на северо-западном театре был перестроен Кронштадт и модернизированы Выборг и Свеаборг, на южном — приступили к восстановлению Севастополя и соорудили небольшую крепость в Керчи, на западном театре несколько усилены Новогеоргиевск и Брест, но начавшаяся подготовка к войне с Турцией приостановила реконструкцию крепостей[1379].

К началу русско-турецкой войны 1877-878 гг. в России было 16 классных крепостей, из них 7 крепостей первого класса (Петербург, Кронштадт, Новогеоргиевск, Брест-Литовск, Киев, Керчь, Александрополь), 7 крепостей второго класса (Выборг, Свеаборг, Динабург, Бобруйск, Динамюнде, Варшава (Александровская цитадель), Ивангород), 1 крепость третьего класса — Бендеры, да еще 1 крепость, не причисленная к определенному классу. Кроме того, было 54 укрепления: в Кавказском округе — 18, Оренбургском — 7, Туркестанском — 26, Западно— и Восточно-Сибирском — 3.

В ходе русско-турецкой войны возникла опасность выступления Англии на стороне Турции. Учитывая эту возможность, Балтийский флот поставил линии заграждения на подступах к базам флота, и Инженерное ведомство приступило к усилению крепостных сооружений Свеаборга, Выборга и Гельсингфорса и развертыванию системы оптических телеграфов.

Успешное завершение войны с Турцией создало благоприятные условия для восстановления обороны черноморского побережья, нарушенной решением Парижского мира. Главное внимание было обращено на реконструкцию Севастополя. После войны с Турцией изменилась международная обстановка. Складывание Тройственного союза (1879–1882 гг.) показало, что главная опасность грозит России с запада, со стороны Германии и Австро-Венгрии. Угроза немецкого марша на восток заставила Военное ведомство принять меры по обороне западной границы. Генерал Н. Обручев разработал в 1879–1880 гг. мобилизационный план, в котором особое внимание было уделено организации инженерной обороны западной границы[1380].

В 1882 г. было созвано еще одно специальное совещание по преобразованию и перевооружению крепостей. Д. А. Милютин представил соображения как по строительству крепостей, так и по вооружению их дальнобойной артиллерией. План был утвержден 27 марта 1882 г.[1381]

Определяя задачи в области крепостного строительства, Военное ведомство утверждало, что предназначение крепостей — сопротивляться значительно сильнейшему неприятелю возможно продолжительное время с наименьшими силами. Оно может быть решено при наличии в крепостях непрерывной ограды, состоящей из ряда сомкнутых бастионов (фортов), соединенных длинными куртинами, приспособленными для дальнего и ближнего огня. Впереди ограды не менее чем на 4–5 верст должна располагаться оборонительная линия, состоящая из опорных пунктов — фортов. Форты должны быть расположены друг от друга на расстоянии, обеспеченном перекрестным огнем. Поскольку они принимают на себя главный удар противника, то они должны быть долговременного типа, что обеспечивает способность к самостоятельным действиям как по флангам, так и по тылу (в случае прорыва противника). Появление фугасных снарядов (бомбо-торпед) требует усиления всех типов укреплений путем применения бетонно-земляных укреплений.

Табель вооружения крепостей должна включать орудия по роду, калибру и назначению в разных частях и верхах крепости. Крепостная артиллерия подразделялась на вооружение первой линии обороны, частные резервы, главный резерв, вооружение главной ограды или второй линии обороны, и запасную артиллерию (в приморских крепостях артиллерийское вооружение подразделялось на вооружение приморской стороны и вооружение сухопутной стороны крепостей)[1382].

Общее руководство всеми работами по возведению новых и реконструкции имевшихся крепостей было возложено на Комиссию по оборонительным сооружениям, получившую права Военного Совета, исполнительным органом которой явилось Инженерное управление министерства[1383].

Приступив к реализации плана 1882 г., комиссия установила, что ее деятельность окажется неполной, если не будут приняты меры по береговой обороне. В 1884 г. была созвана «Комиссия по связи и совместным действиям сухопутных и морских сил в обороне государства» под председательством Н. Н. Обручева. В ее задачу входила стратегическая оценка оборонительных мероприятий, в том числе строительство сухопутных и приморских крепостей[1384].

Эта комиссия нашла, что в конкретных условиях главное внимание должно быть уделено укреплению западного театра не только по фронту, но и в глубину, поскольку «исход войны, несомненно, зависит от победы или поражения на западной границе»[1385].

Если следует ожидать нападения по всей западной границе от Балтийского до Черного моря, то, следовательно, на этой границе должны быть сосредоточены главные силы русской армии, которые смогут опереться на суше на хорошо продуманную систему сухопутных крепостей, в то время как флот обеспечил бы ее правый фланг, упирающийся в Рижский залив. Отсюда вытекала задача «поставить наш флот в такое положение, чтобы берега наши не оставались большую часть года беззащитными и чтобы, содействуя армии, он мог постоянно проявлять свою силу в общей обороне государства»[1386]. При существующем же положении, когда Россия не имеет на Балтике незамерзающего порта, «все усилия и жертвы для дальнейшего развития Балтийского флота будут бесполезны», поскольку он в течение 7 месяцев в году парализован[1387].

Комиссия разделила прибалтийский театр на пять районов: Петербургский, Финляндский, Ревельский, Рижско-Моозундский и Либаво-Виндавский — и потребовала усиления оборонительных мероприятий во всех этих районах в связи с обострением отношений с Англией в 1885 г. Военное министерство, кроме решения комиссии, получило также соображения по обороне берегов начальника морского штаба и отдельных членов комиссии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русская армия и флот в XIX веке"

Книги похожие на "Русская армия и флот в XIX веке" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Любомир Бескровный - Русская армия и флот в XIX веке"

Отзывы читателей о книге "Русская армия и флот в XIX веке", комментарии и мнения людей о произведении.