Юрий Богданов - 30 лет в ОГПУ-НКВД-МВД: от оперуполномоченного до заместителя министра

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "30 лет в ОГПУ-НКВД-МВД: от оперуполномоченного до заместителя министра"

Описание и краткое содержание "30 лет в ОГПУ-НКВД-МВД: от оперуполномоченного до заместителя министра" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена истории органов внутренних дел СССР, в которых Н.К. Богданов прошел практически полностью карьерную лестницу. Прослеживая жизненный путь отца, автор подробно останавливается на ключевых моментах истории России XX века, которые так или иначе были связаны с системой ОГПУ-НКВД-МВД, и обращает особое внимание на политическую игру в правящих верхах времен Сталина и Хрущева.

Огромное значение для проведения Советским Союзом жёсткого внешнеполитического курса имело и то благоприятное обстоятельство, что после победы народно-освободительной армии 1 октября 1949 года состоялось провозглашение Китайской Народной Республики (КНР) и формирование в Пекине центрального народного правительства под председательством Мао Цзэдуна. СССР сразу же объявил о признании КНР, разъяснив затем в газете «Правда» долгосрочные планы в связи с исторической победой китайского народа. Находясь в «лагере международного мира и демократии», КНР будет совместно «бороться против империалистической агрессии и защищать мир во всём мире». Вскоре между СССР и КНР был заключён договор о дружбе и взаимной (в том числе военной) помощи.

Получив надёжную поддержку мощного восточного соседа, советское руководство смогло теперь ответить на вызов, брошенный бывшими союзниками. Дело в том, что вопреки интересам Советского Союза США, Великобритания и Франция в 1949 году объединили оккупированные ими немецкие зоны, образовав Федеративную Республику Германия. Теперь в противовес этому в зоне советской оккупации была провозглашена Германская Демократическая Республика, которая должна была полностью поддерживать позицию Москвы.

Вместе с тем следование жёсткому внешнеполитическому курсу не рассматривалось советским руководством как единственно возможное направление. В докладе Маленкова на торжественном собрании, посвящённом 34-й годовщине Октябрьской революции, было сказано: «Советское правительство недавно предложило, чтобы пять великих держав — США, Великобритания, Франция, Китай и Советский Союз — заключили между собой пакт об укреплении мира». Здесь Сталин сделал в текст доклада такую вставку: «Возможно, поджигатели войны сорвут это предложение». Далее Маленков сказал: «Однако Советский Союз будет и впредь с ещё большей энергией вести борьбу за мир. Советские люди не пожалеют ни сил, ни труда для того, чтобы всемерно укреплять и расширять ряды сторонников мира и сорвать преступные замыслы агрессора». Кроме того, в докладе было отмечено, что главная цель — обеспечение национальной безопасности СССР — достигнута: «Никогда на протяжении всей своей истории наша родина не была окружена столь дружественными нашему государству соседними странами». В связи с этим во внешней политике советское правительство стало отстаивать программу, включавшую «сотрудничество великих держав, сокращение вооружений и безусловное запрещение атомного оружия».

Внутри самого социалистического лагеря не всё было благополучно. С января 1949 года отношения между Советским Союзом и Югославией начали стремительно ухудшаться. В нотах, направлявшихся из Москвы в Белград, говорилось, что правительство этой балканской страны «заняло враждебную позицию в отношении СССР и стран народной демократии». Негативная оценка югославского руководства, названного «националистической, фашистской кликой Тито-Ранковича», всё возрастала. 29 сентября 1949 года был денонсирован советско-югославский договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве, поскольку «югославское правительство уже длительное время ведёт глубоко враждебную подрывную деятельность против Советского Союза». В итоге Югославия была отлучена от мирового коммунистического движения. Однако имелись определённые проблемы в отношениях и с другими странами социалистического содружества. Всё это требовало неослабного внимания со стороны советского руководства.

После создания атомной промышленности и восстановления разорённого войной производства, в Советском Союзе появилась наконец возможность направить средства на развитие сельского хозяйства, которое давно уже находилось в кризисном состоянии. Для лучшего использования машинного парка, который начал пополняться новыми тракторами и комбайнами, а также для расширения посевных площадей стали объединять небольшие не вылезавшие из нищеты колхозы. Для перестройки работы аграрного сектора на руководящие посты выдвигались люди, имевшие высшее и среднее специальное образование. Начал реализовываться 10-летний план электрификации. 15 июля 1950 года Политбюро утвердило постановление о строительстве Сталинградской и Уральской ГЭС. Затем Совет Министров распорядился о создании Куйбышевской и Каховской ГЭС. Уже велось строительство Волго-Донского судоходного пути. Было принято решение о развитии ирригации в засушливых районах страны, что позволяло надёжно защитить наиболее важные сельскохозяйственные регионы от природных случайностей. Надо было завершить и проводившиеся ранее работы по созданию полезащитных лесонасаждений. В совокупности все эти грандиозные начинания были названы Великими Сталинскими стройками, которые должны были вызвать безграничный энтузиазм масс и позволить поднять благосостояние населения, приблизив светлое будущее.

Представляет интерес состояние и использование исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) в послевоенный период. На основании опубликованных в последние годы архивных данных можно составить такую картину. После амнистии 1945 года в лагерях центрального подчинения находилось 600 тыс. заключённых, а в ИТЛ и колониях местного подчинения содержалось порядка 450 тыс. заключённых. Кроме того, на базе имевшихся и новых лагерей было размещено 2,5 млн военнопленных. Со второй половины 1946 года количество заключённых (и лагерей) начало расти, а число военнопленных за счет репатриации уменьшаться. Максимума численность лишенных свободы достигла весной-летом 1950 года и составила 2,8 млн человек. Затем в последующие годы количество заключённых несколько уменьшилось и стабилизировалось на уровне 2,5 млн человек.

Когда во второй послевоенный год в стране вследствие неурожая разразился голод, был принят указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищения государственного и общественного имущества». Минимальное наказание, предусмотренное этим указом, составляло 5 лет заключения в ИТЛ. В результате лагеря стали пополняться в значительной мере вовсе не политическими, а людьми, попавшими за мелкие кражи. Из них в условиях тяжёлого экономического положения страны формировались трудовые отряды с дешёвой рабочей силой.

Чтобы из этой общей массы отделить «лиц, представляющих опасность по своим антисоветским связям», по постановлению Совмина СССР от 21 февраля 1948 года были созданы особые лагеря. В них сконцентрировали осуждённых к лишению свободы за шпионаж, диверсии, террор, а также троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов, участников антисоветских организаций и групп и др., причём в первую очередь тех, кто уже отбывал наказание. Контингенты особлагов полностью изолировались (в том числе и в рабочих зонах) от остальных заключённых. Из вольнонаемного персонала к ним допускались только особо проверенные работники. Кроме того, в этих лагерях имелись в небольшом количестве простые заключённые, преимущественно расконвоированные, для выполнения работ в качестве шоферов, обслуги на энергоустановках и другом оборудовании, к которым особый контингент не допускался. Как жилые, так и рабочие зоны особлагов оборудовались таким образом, чтобы исключалась возможность побега. Был установлен режим, близкий к тюремному (решётки на окнах, запиравшиеся на ночь бараки, запрет покидать помещение в нерабочее время). Норма жилой площади в виде исключения временно устанавливалась вдвое меньше, чем в ИТЛ, — 1 м2 на человека. Заключённых особлагов следовало использовать на самых тяжёлых работах. Охрана возлагалась на конвойные войска, а не на военизированную охрану, как в ИТЛ.

Сначала правительство установило лимит наполнения этих лагерей в 180 тыс. человек. Спецкомиссия МВД выявила в лагерях и колониях соответствующее число заключённых. Кроме того, по направлениям МГБ постоянно поступали новые осуждённые той же категории в среднем по 2500 человек в месяц, что на 1 марта 1949 года составило 42 722 человека. В связи с этим в 1950 году был установлен новый лимит — 250 тыс. человек. Однако практика работы с особыми лагерями оказалась достаточно трудной. Переоборудование обычных лагерных помещений под особлаги затягивалось из-за недостатка материалов: только колючей проволоки требовалось 1000 тонн, а отпущено было менее половины потребности. В производственном отношении такие лагеря оказались планово убыточными, так как очень дорогостоящими были охрана (хотя конвойные войска финансировались отдельно) и оборудование рабочих зон согласно предъявлявшимся требованиям. Однако если в марте 1949 года в этих лагерях находилось всего 106 573 человека, то своего максимума их наполнение достигло в 1952 году и составило 257 тыс. заключённых.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

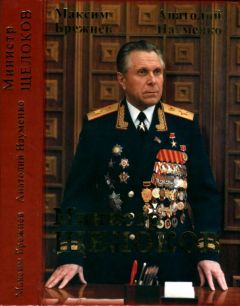

Похожие книги на "30 лет в ОГПУ-НКВД-МВД: от оперуполномоченного до заместителя министра"

Книги похожие на "30 лет в ОГПУ-НКВД-МВД: от оперуполномоченного до заместителя министра" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Богданов - 30 лет в ОГПУ-НКВД-МВД: от оперуполномоченного до заместителя министра"

Отзывы читателей о книге "30 лет в ОГПУ-НКВД-МВД: от оперуполномоченного до заместителя министра", комментарии и мнения людей о произведении.