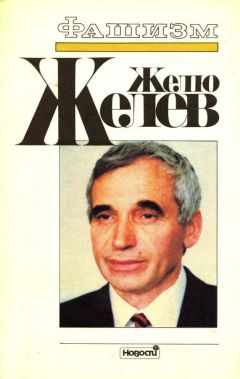

Желю Желев - Фашизм. Тоталитарное государство

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Фашизм. Тоталитарное государство"

Описание и краткое содержание "Фашизм. Тоталитарное государство" читать бесплатно онлайн.

Книга написана автором в конце 60-х годов. После неоднократных безуспешных попыток ему удалось опубликовать свою работу в начале 1982 года. Вскоре после выхода в свет книга была запрещена и изъята из торговой сети. Вновь она была издана лишь в 1990 году.

Ж. Желев ставит своей задачей рассмотреть и проанализировать некоторые аспекты развития фашизма как системы и формы государственной власти.

Школьные учебники и пособия также перерабатываются в духе расовой «теории». «Обучение должно быть поставлено таким образом, — советует Гитлер, — чтобы германские дети сразу понимали свое расовое превосходство» (103—205).

Положение становится еще более трагическим, когда в духе партийной идеологии начинают перерабатываться науки о природе:

В них стал доминировать национализм и великодержавный шовинизм. Оказывается, наука не интернациональна — такие утверждения клеймятся как «космополитизм», — а национальна. Профессор Филипп Ленард публикует свою «пресловутую» «Немецкую физику». Теория относительности Эйнштейна объявлена антинаучной только из-за «неарийского» происхождения ее автора и выброшена из учебных программ.

Математики начинают говорить о «немецкой математике», медики — о «немецкой медицине», биологи — о «немецкой биологии» как о самых передовых в мире.

Руководящим лозунгом в научно-исследовательской работе становится максима: для ученого долг перед нацией и национал-социалистской идеологией превыше всего. Лауреат Нобелевской премии Йоханнес Штарк пишет: «В национал-социалистском государстве и для ученого долг перед нацией стоит выше всех других обязанностей» (151—215).

Профессор Эрнст Крик так высказывается о веяниях «нового времени»: «Наука и высшее учебное заведение сегодня стоят ниже национал-социалистской идеи, и впредь они будут опираться на расцветающее народное движение, на национал-социалистскую идею...» (151—215).

Результатом такой политики стало полное и безраздельное господство национал-социалистской партии во всех учебных заведениях и научных учреждениях — господство как по отношению к кадрам, так и к самой науке, ее целям и назначению.

В таких условиях полностью исчезает академическая свобода и автономия университетов. Более того — о них говорится с издевкой. Партийный идеолог Альфред Розенберг, отвечая на критику из-за границы по поводу того, что в Германии подавляется «академическая свобода», заявляет: «Чтобы партия угрожала свободе исследований! Да ни в коем случае! Научно-исследовательская деятельность обескровилась. Немецкие СА без сомнения внесли гораздо больший вклад в немецкие исследования, нежели иные профессора высших учебных заведений. Отсюда вытекает право движения предписывать новому миру свои законы» (151—213).

Философ Мартин Хайдеггер, который тоже поддается натиску национал-социализма, в своей ректорской речи во Фрейбурге еще точнее и откровеннее выражает национал-социалистские взгляды на свободу науки: «Хваленая академическая свобода будет выброшена из германского университета, эта свобода была фальшивой, и поэтому она отвергнута...» (151—215).

Режиму подчиняется подавляющая часть научной интеллигенции, оправдываясь тем, что таким образом идет вместе с народом. Прекрасные принципы демократии — свобода слова, университетская автономия ученых — отодвигаются на второй план, приносятся в жертву «национальным» интересам.

Вот как обрисовал этот самый мрачный период в истории культуры Германии В. Пик (1946 г.): «Школы и университеты низведены до уровня институтов для дрессировки, готовящих кадры для тотальной войны. Юноши разжигают костры и швыряют в огонь произведения Маркса и Энгельса, Гейне и Манна, не бросив даже взгляда на названия книг и не сознавая, какому глубокому унижению подвергают они своими действиями весь германский народ. Безропотные профессора терпят эти скандальные сцены. Уже не о науке идет речь в первую очередь — преимущество отдано маршировке, и сами профессора натягивают военные сапоги, теряя драгоценное время на хождение строем в полном боевом снаряжении, посещают военные курсы физической закалки, борются за спортивно-штурмовые значки, щелкают каблуками перед желторотыми эсэсовскими бандитами.

Да, они превозносили новую систему как «высшую классическую форму воспитания», а ее так называемого создателя — как «величайшего мыслителя и государственного деятеля всех времен», как «непревзойденного педагога», «самого глубокого историка», «гениальнейшего знатока искусств» (91—252).

Такова логика капитуляции интеллигенции перед фашистским государством. Эйнштейн потрясен отсутствием мужества у так называемого ученого мира Германии. «Я всегда надеялся, — заявляет он в 1940 году, — что немецкие университеты будут вести борьбу за свободу. В этом я разочаровался» (25—204). «Преступления немцев, — пишет он позже, — поистине самое отвратительное, что только можно обнаружить в истории так называемых цивилизованных наций. Поведение немецкой интеллигенции в целом как группы было ничем не лучше, чем поведение черни» (25—205).

Хотя великий ученый намного лучше своих собратьев-физиков видел природу фашизма, определяя его как «политику авторитарной и безответственной диктатуры», все же и он не сумел понять суть тоталитарной диктатуры XX века. Отсюда и его неоправданные надежды на то, что «немецкие университеты будут бороться за свободу» или что члены Берлинской академии наук встанут как один на защиту своего именитого члена и ополчатся против «чисток», проводимых НСДАП.

г) Конфликт между фашистской партией и подлинной интеллигенциейОхватывая представителей интеллектуального труда единой системой официальных союзов, навязывая им свою идеологию, мораль и эстетику, фашистская партия фактически лишает интеллигенцию всякой свободы, превращает ее в придаток бюрократической иерархии.

Партия предоставляет свободу только тем, кто готов служить ей или лояльно сотрудничать с ней. Все несогласные теряют свободу и перестают быть «интеллектуалами».

Фашистская партия руководствуется своим учением о государстве и обществе, о государстве и отдельной личности. Согласно этому учению, личность всегда должна подчиняться «общности», «коллективу». Вне общности, наперекор ей, она вообще не может быть личностью. «Общность и только общность дает титул «личность», — пишет один из теоретиков германского фашизма д-р Отто Дитрих. — Человек есть личность не потому, что он сам чувствует себя таковой. Человек есть личность только посредством творчества в общности и на благо общности.

...Личность как изолированное «я», то есть человек, не поднятый на поверхность общностью или признанием общности, не есть личность» (36—66 и 67).

Другими словами, интеллектуал становится личностью, только если работает на национал-социалистскую общность (государство, партию, «народ», «коллектив» и т.п.) и получил признание за свои заслуги перед «общностью». Выступи он против какой-либо из форм общности, скажем, фашистской партии или государства, он автоматически перестает быть личностью. Следовательно, может быть уничтожен любым способом. Все враги фашистского государства и партии — люди, лишенные признаков личности; они предатели, изменники, выродки, дегенераты и т.п. Отсюда вытекает и проблема свободы. «Понятие свободы, не извлекаемое из общности, продолжает д-р Отто Дитрих, — ошибочно и не может быть предложено для осознания в какой бы то ни было области человеческой жизни.

Оно действует не как утверждающее жизнь, а как разрушающее жизнь. Поэтому так называемая «индивидуальная свобода» не дана человеку, как легкомысленно утверждают ее апостолы, самой природой, считая, что это само собой разумеется. Природой человеку дано сознание общности, в которой он родился» (36—70).

«...Индивидуальная свобода есть свобода «от чего», это разнузданность и произвол, которые ведут к анархии. (Индивидуальная свобода = разнузданности и произволу = анархии! Исключительно характерно для фашистского мышления! — Ж.Ж.) Творческая свобода есть свобода «для чего», это — свобода личности, свобода творящего на благо общества человека. Только она является подлинной свободой и заслуживает это имя. Национал-социалистская революция в мышлении смогла ясно внедрить в наше сознание чистое понятие свободы и воплотить его в живую действительность» (36—70 и 71).

«...То, что индивидуализм называет свободой, чего какой-нибудь либерал желает, хотя и негласно, но все же искренне, не есть свобода, а есть безответственность.

То, что они называют личностью, не личность, как я уже доказал. То, что они называют свободой, не свобода. Подлинная свобода — только творческая свобода.

Если они захотят творчески и положительно сотрудничать в сегодняшней жизни с нацией, они будут обладать этой свободой, и им не придется ее призывать. Если они должны будут только творить, производить и работать, они будут чувствовать себя такими же свободными и счастливыми, как и мы, национал-социалисты, ибо мы, работая на благо нации, поступаем и действуем в соответствии с нашей собственной сущностью, с нашим собственным родом и присущим нам с давнего времени убеждением.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Фашизм. Тоталитарное государство"

Книги похожие на "Фашизм. Тоталитарное государство" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Желю Желев - Фашизм. Тоталитарное государство"

Отзывы читателей о книге "Фашизм. Тоталитарное государство", комментарии и мнения людей о произведении.