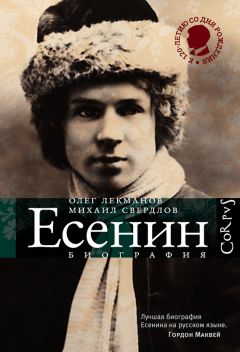

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Сергей Есенин. Биография"

Описание и краткое содержание "Сергей Есенин. Биография" читать бесплатно онлайн.

Эта книга о Сергее Есенине (1895–1925) – новый, непредвзятый взгляд на его драматическую судьбу. Здесь подробно исследованы обстоятельства его жизни, в которой порой трудноразличимы миф и реальность, маска и подлинное лицо. Авторы книги – авторитетные филологи, специалисты по литературе русского модернизма – на основе многочисленных документальных свидетельств стремятся воссоздать образ Есенина во всей его полноте. Следуя от раннего детства до трагического финала жизни поэта, они выявляют внутреннюю логику его биографии. Книга содержит около трехсот иллюстраций и снабжена аннотированным указателем имен.

Похождения трех имажинистов и Есенина порой настолько напоминали сенсационную беллетристику, что обязательно должны были попасть в роман. Так и случилось: ведь не случайно основным мемуарным источником по имажинизму считается произведение с названием “Роман без вранья” (1927). Судьба этой книги, написанной одним из четырех "командоров” и ближайшим другом Есенина – Мариенгофом, оказалась нелегкой.

Вадим Шершеневич.

Начало 1920-х

Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф

Фотография Н. И. Свищова-Паолы. 1919

Сколько раз литераторы, критики и есениноведы прямолинейно обыгрывали "претенциозное”[568] название мариенгофовских мемуаров ("вранье без романа”[569], "роман не без вранья”[570], "клевета”[571]), как будто не желая замечать скрытый в нем парадокс[572]. А между тем само название подсказывает: чтобы произвести требуемый парадоксальный эффект, этот "роман” непременно должен был соотноситься с фактами, вместо грубого вранья вольно интерпретируя их и играя с ними. Ведь сам фактический материал, по убеждению Мариенгофа, был столь увлекателен, что с легкостью, почти без вымысла, ложился в романный сюжет.

Может быть, именно поэтому никто из недоброжелателей Мариенгофа (с момента публикации произведения и до сего дня) так и не смог уличить его во лжи[573]. Сложнее – с обвинениями в “искажениях”[574] и карикатурности[575]. Мариенгоф действительно жонглирует фактами, меняя освещение, ракурс, риторический акцент для подтверждения своих пристрастных тезисов – и при этом не жалеет ни друзей, ни врагов, ни живых, ни мертвых. Еще автора “Романа без вранья” клеймили за самолюбование, очернительство[576], моральную нечистоплотность[577], “сальериевскую зависть”[578] – и тоже не без оснований. И все же любое одностороннее, прокурорское суждение о мариенгофовском “романе” неизбежно бьет мимо цели.

И вот почему: не только в названии, но и в основе всей книги главное – парадокс, игра контрастами и противоречиями. “Роман без вранья” – текст с двойным дном: самолюбование автора здесь постоянно переходит в самоиронию, а очернительная ирония, напротив, служит контрастом для высокой темы. И в мемуарной прозе Мариенгоф остался верен своему имажинистскому принципу – непременно сочетать “чистое” и “нечистое”, “соловья” и “лягушку”[579], “корову” и “оранжерею”[580], всегда оставаться неуловимо двойственным (“стрелки нашего творческого компаса правильно показывают север и юг”[581]). Еще за несколько лет до появления “романа” В. Шершеневич указал, что под маской Мариенгофа-циника прячется Мариенгоф-романтик[582]; вот и в мариенгофовских воспоминаниях 1927 года “воз поминаний Есенина, творящего неприглядные дела”[583], контрастно оттеняет признание в любви к Есенину и восхищение его поэтическим даром.

Этическая и эстетическая двойственность Мариенгофа – это не только эффектный прием, но и дань эпохе – как он ее понимал. Неслучайно в названии второй книги “бессмертной трилогии” автор “Романа без вранья” поставил “век” в один ряд, через запятую, с “друзьями” и “подругами” (“Мой век, мои друзья и подруги”, 1960): в мариенгофовских книгах любование другом, Есениным (“Мы любили его таким, каким был”)[584], неотделимо от любования революционной эпохой – страшной, удивительной, великолепной. В маленькой 16-й главке “Моего века…”, в которой упоминается одно убийство (графа Мирбаха) и три расстрела (Я. Блюмкина, Я. Агранова, В. Мейерхольда), рассказывается также о Л. Троцком, читающем имажинистскую “Гостиницу для путешествующих в прекрасном”, с ее манифестом на первой странице:

До чего же изменилась природа прекрасного в наши дни!

Всего лучше читатель усвоит ее, если удосужится всмотреться в тяжелую походку слова, в грубую манеру рисунка тех, кто совершает ныне по ней небезопасную экспедицию.

Спрашивается: почему же она все же называется прекрасной? Могут ли бесчисленные обвалы, пропасти и крутизны дать ей такое имя? <…>

Мы ищем и находим подлинную сущность прекрасного в катастрофических сотрясениях современного духа, в опасности Колумбова плавания к берегам нового миросозерцания (так понимаем мы революцию)…[585]

Революционное время, с его “обвалами”, “пропастями” и “катастрофическими сотрясениями”, Мариенгоф воспринимает как Дюма эпоху Людовика XIII и Ришелье. История для обоих – эффектное зрелище, игра страстей, праздник успеха и славы; только Мариенгоф – еще и участник этого праздника. Чем более аморальным Дюма изображает Париж XVII века (“В те времена понятия о гордости, распространенные в наши дни, не были еще в моде”; “Подчиняясь странным обычаям своего времени, д’Артаньян чувствовал себя в Париже словно в завоеванном городе”; “в ту эпоху люди церемонились значительно меньше, чем теперь”), тем притягательнее становится этот баснословный Париж для читателей. Вот и Мариенгоф на ужасы своего века отвечает рефреном восхищения. Эта тема звучит в его ранних стихах, в альманахе “Явь”:

Каждый наш день – новая глава Библии.

Каждая страница тысячам поколений была Великой.

Мы те, о которых скажут:

– Счастливцы в 1917 году жили, —

и продолжает звучать в мемуарной прозе: “Эпоха!”, “Интересный был век!”, “Это мой век”[586]. Мариенгоф в равной мере гордится жестокой эпохой и жестоким другом, с которым пытался ее покорить (“Эпоха-то – наша!”[587]); для автора “Романа без вранья” они, эпоха и Есенин, подобны друг другу.

Пусть тон мемуаров, как и характер их главного героя – Есенина, не отличается мушкетерским благородством, зато в них в избытке других мушкетерских добродетелей – “отчаянной” смелости, “лихой” бравады и “дьявольского” остроумия. И уж конечно роман Мариенгофа отражает свою, невыдуманную эпоху гораздо вернее, чем роман Дюма свою, наполовину выдуманную, – так что в дальнейшем мы постоянно будем прибегать к точным (по сути) свидетельствам первого, не уступающим в занимательности вымышленным эпизодам второго.

Начало “Трех мушкетеров” могло бы послужить превосходным метафорическим комментарием к сюжету “Романа без вранья”: “В те времена такие волнения были обычным явлением <…> Знатные господа сражались друг с другом; король воевал с кардиналом; испанцы вели войну с королем. Но кроме этой борьбы – то глухой, то явной, то тайной, то открытой, – были еще и нищие, и гугеноты, бродяги и слуги, воевавшие со всеми”. Война всех против всех (“Bellum omnium contra omnes”) – эта формула Т. Гоббса, рожденная как раз эпохой д’Артаньяна, в той же мере применима и к “эпохе Есенина и Мариенгофа”.

Внутренние рецензенты “Моего века…”, не сговариваясь, сошлись в оценке мариенгофовских мемуаров на одном эпитете: “А. Мариенгоф сохранил темперамент бойца” (Е. Шварц)[588], “Сам автор – деятель этой эпохи, участник литературных диспутов, боевой поэт” (Б. Эйхенбаум)[589]. К “Роману без вранья” этот эпитет подошел бы еще больше: это боевая книга о боевом времени. Исторический фон (“военный коммунизм”, “массовый террор”, Гражданская война) замечательно согласуется с основным сюжетом – эпопеей литературной борьбы и имажинистских побед. Впрочем, “согласуется” – не вполне подходящее слово: Мариенгоф и здесь не отступает от своей излюбленной тактики парадокса и противоречия. Начальный эпизод “Романа без вранья” (юный Мариенгоф дезертирует с Первой мировой, “четверо суток <…> бодрствуя на стульчаке” в сортире вагона первого класса[590]) еще не воспринимался современниками как вызов – бегство с “несправедливой” войны даже приветствовалось; зато эпатирующая по тем временам смелость 31-й главки более чем очевидна. Здесь все как в комедийном немом кино: сначала Есенин спасается от красноармейской мобилизации, будто бы работая в цирке (пока не падает с лошади – вполне в духе киношной эксцентрики), а затем прячется от мобилизационной облавы в подворотне (скандальная забавность эпизода подчеркнута крупным планом: “…он вставил палец меж десен, чтобы не стучали зубы”[591]). “Милый Почем-Соль, давай же ненавидеть войну…” – обращается автор “романа” к своему приятелю Г. Колобову[592]. Вот и указание на парадокс: Есенин и имажинисты ненавидели любую войну, будь то Империалистическая или Гражданская, кроме одной – литературной; но уж зато в ней строго придерживались жестокой французской поговорки – “на войне как на войне”.

3Имажинизм начинается и заканчивается двумя противоречащими друг другу метафорами – войны и праздника. Первая имажинистская “Декларация” с готовностью подхватывает лексикон военного времени: литературный манифест уподоблен здесь армейскому приказу (“42-сантиметровыми глотками на крепком лафете мускульной логики мы, группа имажинистов, кричим вам свои приказы”); образ сравнивается и с “броней”, и с “артиллерией”; себя же подписавшиеся под обращением объявляют “оруженосцами” имажинизма[593]. Но метафора тут же смещается: “артиллерия” оказывается бутафорской (“крепостная артиллерия театрального действия”), а быт чрезвычайного положения – преображенным и отныне чрезвычайно веселым (“В наши дни квартирного холода – только жар наших произведений может согреть души читателей, зрителей”; “От нашей души, как от продовольственной карточки искусства, мы отрезаем майский, весенний купон”[594]).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сергей Есенин. Биография"

Книги похожие на "Сергей Есенин. Биография" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография"

Отзывы читателей о книге "Сергей Есенин. Биография", комментарии и мнения людей о произведении.