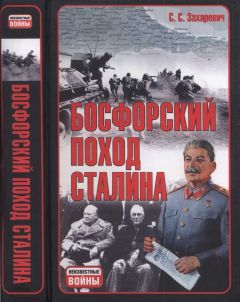

Сергей Захаревич - Босфорский поход Сталина, или провал операции «Гроза»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Босфорский поход Сталина, или провал операции «Гроза»"

Описание и краткое содержание "Босфорский поход Сталина, или провал операции «Гроза»" читать бесплатно онлайн.

Автор книги доказывает, что уже в середине 1920-х годов Сталин разработал план захвата черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Этот «новый царь» всерьез вознамерился осуществить вековую мечту государей московского государства. Но делал он это столь скрытно, что по сию пору историки не заметили его подготовку к «броску на Юг». Сам же срок операции напрямую зависел от событий в Европе, в частности, от высадки германских войск на британские острова.

Автор утверждает, что именно Сталин сыграл одну из главных ролей в подготовке и развязывании Второй мировой войны. Он также дает четкий ответ на вопрос о том, готовился ли Советский Союз к нападению на Германию летом 1941 года.

Командир польских улан действовал бестолково и, заметьте, вовсе не в пешем положении. Если бы поляки спешились, а также грамотно использовали имевшиеся у них в наличии огневые средства, то, используя численное превосходство и тактическую инициативу, они имели бы больше шансов нанести немцам хотя бы локальное поражение. Вместо этого — полный конфуз и тяжелые потери. Вся история с «рубкой зазевавшегося батальона» — плод фантазии офицеров уланского полка, написавших липовый рапорт о бое, опасавшихся, видимо, получить нагоняй за «гениально» проведенную операцию.

В любом случае легенда (а не миф) о боях кавалерии с танками родилась не из этого смехотворного, по большому счету, эпизода. Эту легенду породило столкновение осенью 1939 года на полях Польши двух разных концепций, тактики XX и тактики начала XIX веков (даже не Первой мировой), столкновение, приведшее к целому ряду совершенно немыслимых эпизодов, как, например, тому, непосредственным участником которого был один из лучших пилотов штурмовой авиации Люфтваффе оберет (полковник) Отто Вайс.

«Наступление 1-й танковой дивизии развивалось гладко. Однако вскоре одна из соседних дивизий сообщила, что ее атакует польская кавалерия, и эскадрилья Вайсса (4.(Sch)/LG 2. — С.З.) получила приказ взлететь. «Хеншели» (Hs-123. — С.З.) появились над полем боя как раз в момент начала второй атаки польских кавалеристов. Вайсс был потрясен увиденным зрелищем.

Поляки атаковали на полностью открытой равнинной местности (где же «пеший бой кавалерии»? — С.З.). Вайсс приказал своим пилотам рассредоточиться по фронту с интервалом 60–80 метров между самолетами. Снизившись, Hs-123 атаковали кавалерию на фронте длиной около километра. Это было похоже на упражнение на полигоне. Польские кавалеристы, попавшие под плотный огонь пулеметов «Хеншелей», выглядели с воздуха словно игрушечные солдатики, сбиваемые с ног кулаком маленького капризного мальчика.

Пройдя над головами кавалеристов, «Хеншели» приблизительно в двух километрах позади них развернулись и снова атаковали, поливая их из пулеметов. Атака польской кавалерии окончательно захлебнулась. На всем обратном пути на аэродром и после посадки ни один из пилотов Вайсса не проронил ни слова. Перед их глазами все еще стояло это ужасное побоище — результат смелой, но совершенно бессмысленной атаки польской кавалерии» [31, с. 388].

Подобных эпизодов осенью 1939 года хватало, отсюда и возникновение легенды о польских жолнерах, отчаянно ломавших о крупповскую броню свои клинки и пики.

Кстати о пиках. Согласно статье в Большой советской энциклопедии, пики в РККА состояли на вооружении кавалерии до 1931 года. Однако лично приходилось слышать свидетельства ветеранов-кавалеристов о том, что тяжелая пика являлась штатным оружием, наряду с шашкой, бойцов стратегической конницы вплоть до начала Великой Отечественной войны.

Вернемся в середину 1930-х.

«Следующим шагом стало обличение кавалерии Красной Армии и кавалеристов в руководстве советских вооруженных сил. Тот же Пикуль с недетской яростью набрасывается на кавалеристов: «Все это было, к великому сожалению. «Моторизация» на словах, а на деле — кобыла в упряжке. Между тем, адептов верховой езды было немало, и Буденный открыто возвещал:

— А что? Лошадь да тачанка еще себя покажут…»

…Если моряку Валентину Пикулю еще было простительно поливать помоями кавалерию в художественном произведении, то повторение подобных фраз в научных и даже научно-популярных работах было совсем уж удивительно» [33, с. 133–134].

Вынуждены констатировать слабую «осведомленность» А. Исаева. Он полагает, что приведенный выше фрагмент — плод фантазии писателя Валентина Пикуля. А не угодно ли познакомиться с невыдуманным (не художественным) диалогом?

«Климент Ефремович очень подробно интересовался техникой форсирования реки танками своим ходом при глубине, превышающей высоту танка БТ-5. После детального доклада командира механизированного полка нарком обратился к знакомым по Конной армии командирам и комиссарам частей.

— Как изменилась наша конница! — сказал он. — В гражданскую мы с Буденным на всю Конную армию имели несколько примитивных броневиков, а теперь в каждой кавалерийской дивизии — целый полк замечательных танков, способных своим ходом преодолевать сложные речные преграды. Ну, что ты, старый дружище, думаешь насчет танков, — обратился нарком к Федору Яковлевичу Костенко, — не подведут они нас? Может быть, конь вернее, а?

— Нет, Климент Ефремович, — ответил Ф.Я. Костенко. — Коня, шашку и пику мы пока не забываем (дело происходит на знаменитых маневрах БВО в 1936-м, за 3 года до начала мировой войны. — С.З.) — думается, рано еще хоронить конницу, она еще послужит Родине, но танкам мы уделяем серьезное внимание, это новый подвижной род войск» [27, с. 144–145].

«В годы социалистического строительства советская кавалерия получила на вооружение новую боевую технику. Кавалерия предназначалась как подвижный род войскдля массированных действий в качестве средства фронтового командования. Однако опыт военных действий начала 2-й мировой войны 1939—45, применение крупных сил танков, авиации, привели к изменению взглядов на боевое использование кавалерии и вызвали сокращение ее численности. Количество кавалерийских дивизий было сокращено с 32 в 1939 до 13 в 1941 (в том числе 4 горно-кавалерийские дивизии» [10].

«На наших обширных театрах конница найдет широкое применение при решении важнейших задач развития успеха и преследования противника, после того как фронт прорван» [33, с. 135].

Ведь это один из постулатов теории «Глубокого прорыва», для этого, собственно, и создавался весь этот «кавалерийский рай»! До середины 1930-х конница в РККА вообще являлась единственным ударным родом войск, танки предназначались лишь для поддержки наступающих частей. Составляя в 1927 году первый военный пятилетний план начальник Генштаба Тухачевский первоначально вообще не включил в планы промышленного выпуска ни одного танка (в ту пору в Союзе наступательные возможности боевых машин все еще подвергались сомнению). Ошибка была исправлена в 1928-м, в план тогда включили 1075 танков. Исаев осмеивает реальную доктрину РККА, а нет бы привести в пример ПУ-36.

Автор «Антисуворова» напирает на то, что советской кавалерии изначально предстояло вести исключительно пеший бой, а на лошадях совершать только марши. Так пришлось воевать кавалеристам в Отечественную войну. Но так ли готовилась она воевать до войны?

«Через час все поле «сражения» сплошь было затянуто дымом и пылью, кавалерийские полки 7-й дивизии, развернувшиеся в боевые порядки, с громкими криками «ура» мчались на врага» [27, с. 89].

Это маневры 1923 года. А это уже 1931 год:

«Таким образом, конница Красной Армии получила на свое вооружение такие технические и огневые средства, которые значительно изменяли характер ее организации и способы ведения боя. Теперь она могла своими огневыми средствами, ударом танков прокладывать дорогу вперед с целью разгрома противостоящего противника» [27, с. 127].

А вот маневры БВО 1936 года:

«Обычно конница на парадах шла рысью, но на этот раз мы уговорили командующего разрешить пройти манежным галопом. Но как-то так получилось, что манежный галоп при подходе к трибуне наркома перерос в полевой галоп, а когда подошла колонна пулеметных тачанок (их-то каким образом собирались использовать в «пешем бою»? — С.З.), то их аллюр усилился до карьера… Тачанки летели, как стрелы, выпушенные из лука» [27, с. 146].

Еще раз подчеркнем — не имело ни малейшего смысла создавать кавалерийские соединения для пешего боя.

Вот сравнительная характеристика советской кавалерийской дивизии образца 1941 года и стрелковой дивизии того же периода. Неполноценность первой в общевойсковом бою очевидна.

По штату 1941 года советская кавдивизия имела 4 кавполка, конноартиллерийский дивизион из 8 76-мм пушек и такого же количества 122-мм гаубиц; танковый полк в 64 БТ-7; зенитный дивизион из 8 76-мм зенитных пушек; эскадрона связи, саперного эскадрона и других частей. Общая штатная численность — 8968 человек и 7625 лошадей.

Против 16 полевых и 8 зенитных орудий стрелковая дивизия РККА того же 1941 года имела 78 полевых, 54 противотанковых и 12 зенитных пушек, а кроме того, 66 минометов калибра 82—120 мм. Штатная численность стрелковой дивизии — 14,5 тысяч человек.

Основная проблема заключалась в том, что кавалерийские дивизии самостоятельно не были в состоянии вести ни серьезного современного оборонительного, ни такого же наступательного боя.

«Но едва ли такая кавалерийская завеса могла долго противостоять превосходящим силам противника. Ведь он обладал значительной огневой мощью. Напомним, что немецкая пехотная дивизия имела 72 орудия, а наша кавалерийская дивизия могла противопоставить им лишь 8— 12 орудий… Большей же частью кавалерийская дивизия, открывая дальний артиллерийский огонь, при приближении пехоты противника отходила назад» [78, с. 336–337].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Босфорский поход Сталина, или провал операции «Гроза»"

Книги похожие на "Босфорский поход Сталина, или провал операции «Гроза»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Захаревич - Босфорский поход Сталина, или провал операции «Гроза»"

Отзывы читателей о книге "Босфорский поход Сталина, или провал операции «Гроза»", комментарии и мнения людей о произведении.