Дмитрий Долгушин - В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма"

Описание и краткое содержание "В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма" читать бесплатно онлайн.

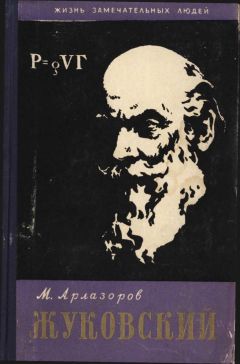

Предлагаемое издание является первым систематическим исследованием истории отношений двух выдающихся деятелей русской культуры – В.А. Жуковского и И.В. Киреевского. Отношения между В.А. Жуковским и И.В. Киреевским рассматриваются как личные, диалогические, во всей их экзистенциальной полноте, что делает предметом исследовательского внимания не только встречи, общение и литературные связи В.А. Жуковского и И.В. Киреевского, но и родство их религиозного пути. Поставленная таким образом тема об отношениях В.А. Жуковского и И.В. Киреевского затрагивает более общую проблему – проблему религиозных исканий русского романтизма и вводит этот сюжет в широкий историко-литературный контекст. На основе разнообразных источников (поэзии, художественной и философской прозы, эпистолярия и дневников) исследуется отношение двух писателей к таким религиозным и философским традициям, как православное духовное предание, масонство, иенский романтизм, немецкий идеализм.

21 августа 1829 г. И.В. Киреевский писал своему отчиму:

То, об чем я хочу просить вас, не минутный каприз воображения, но вещь обдуманная и зрелая, которая, по твердому моему убеждению, необходима для моего счастия, для моей образованности, и пр. и пр. Эта вещь – чужие краи. Отпустите ли вы меня? Денег я много не истрачу, разъезжать из города в город не буду, но стану жить на одном месте и надеюсь употребить на себя не больше того, что здесь на меня выходит. Это возможно, потому что цель моя – не смотреть, а учиться [РА 1894, кн. 3, 208].

Узнав о намерении Киреевского путешествовать, Жуковский обрадовался и, не дожидаясь письма своего воспитанника, первым написал ему. В своем письме он предлагал следующий план поездки: два года жить в Берлине и учиться в университете, два года – на путешествия по Франции, Англии, Швейцарии и Италии, в конце четвертого года – Греция, еще один год – на возвращение домой через южную Россию. Этот план в общем совпадал с намерениями самого Киреевского. Однако до поры до времени он хотел скрыть возможность долгой разлуки от маменьки и потому в письме Жуковскому, которое могло быть прочитано Авдотьей Петровной, писал, что не может уехать из дома более, чем на два года. Свое письмо Киреевский заканчивает обещанием:

Впрочем, Ваше слово во всяком случае будет мне законом, и как Вы решите, после того, как я изложу Вам свой план и его причины, – так и исполню; и чем больше Вы сделаете перемен в моих предположениях, тем больше я буду Вам благодарен, даже и потому, что это будет мне средством сколько-нибудь показать Вам, как дороги мне Ваши советы и участие [Киреевский – Жуковскому, л. 3].

Главное, в чем расходился Киреевский со своим «другом-отцом» в планах на путешествие было то, что он хотел в первую очередь посетить Париж, Жуковский же настаивал на том, чтобы сделать акцент на Германии (собственно, на Берлине) с ее университетами. Киреевский, видимо, уже тогда считал, что у Европы следует учиться прежде всего «фактам», он хотел почувствовать жизнь западного общества, для Жуковского же цель поездки виделась исключительно образовательной.

Из Москвы Киреевский выехал 8 января 1830 г. До московской заставы его провожал М. П. Погодин, который на прощание подарил ему стразовый перстень с пожеланием: «Пусть он чувством моей приязни обратится в бриллиантовый» [Барсуков, III, 57].

Проездом в чужие края Киреевский остановился в Петербурге. Благодаря подробным письмам, которые он ежедневно отправлял оттуда родным, мы можем достаточно полно представит себе эти 10 дней его жизни. В истории отношений с Жуковским они занимают особое место. Киреевский провел их «под родным кровом» поэта, близко общаясь с ним.

Киреевский приехал в столицу 11 января в 2 часа дня. В конторе дилижансов его ждала записка от Жуковского:

Здравствуй, милой Иван! Переезжай тотчас ко мне: я живу в Шепелевском дворце. Ты будешь жить у меня. Оставь свой чемодан в конторе дилижансов; за ним отправится мой человек и принесет его ко мне. Естьли не застанешь меня дома, то расположись в приготовленной для тебя комнате. Жуковский [Жуковский – Киреевскому, л. 23].

Киреевский немедленно воспользовался этим приглашением и отправился в Шепелевский дворец. «Жуковский обрадовался мне очень и провел со мною весь вечер…» [РА 1906, кн. 3, 580], – рассказывает он в письме родным, подробно описывая разговор, состоявшийся тогда между ним и Жуковским[47].

Жуковский расспрашивал его о матери, о родных; от Авдотьи Петровны мысль поэта спешила к милым образам прошлого – к М. А. Мойер и недавно скончавшейся в Ливорно А. А. Воейковой. Говорили опять о планах предстоящего путешествия, обсуждали литературные новинки – «Ивана Выжигина» и «Дмитрия Самозванца» Ф. В. Булгарина, «Юрия Милославского» M. Н. Загоскина. Жуковский читал детский журнал Елагиных «Полночная дичь», который ему чрезвычайно понравился. На ночь Киреевский дал поэту свою статью из «Денницы» («Обозрение русской словесности 1829 г.»). На следующее утро разговор был опять литературный. Жуковскому «Обозрение» решительно не понравилось – именно по причине уже известного нам «излишне систематического умонастроения», которое проявилось в ней и которое Жуковский называл «Прокрустовой постелью»[48].

После разговора с Жуковским Иван Васильевич отправился к своим московским друзьям – В. П. Титову и А. И. Кошелеву. Обедал он вместе с Жуковским, который ради этого остался дома, а вечер провел вновь с Жуковским и Кошелевым у В. Ф. Одоевского. Этот вечер «был совсем Москва». Так – в общении с Жуковским, с «петербургскими московцами», которых поэт принимал очень приветливо [III], проходили последующие дни. 14, 15 и 16 января Киреевский виделся с А. С. Пушкиным. 14-го Пушкин был у Жуковского и «сделал мне три короба комплиментов об моей статье, – пишет Киреевский. – Жуковский читал ему детский журнал[49], и Пушкин смеялся на каждом слове, и все ему понравилось» [РА 1906, кн. 3, 586]. 15-го они встретились с Пушкиным на улице и «отправились гулять по Петербургу».

16-го Жуковский, желая перед отъездом познакомить Киреевского с «отборными» столичными литераторами, устроил ему прощальный ужин, на который пригласил А. С. Пушкина, И. А. Крылова, Н. И. Гнедича, А. А. Перовского, П. А. Плетнева, В. П. Титова,

А. И. Кошелева, В. Ф. Одоевского, К. С. Сербиновича. Гнедич не пришел, и «его место заступил» В. А. Перовский[50].

Жуковский показывал Киреевскому Эрмитаж, они вместе ездили в Екатерининский институт, проведать дочерей покойной А. А. Воейковой. «Жуковский обходится с ними как дедушка, читает им проповеди, интересуется всякою безделицею, а они обходятся с ним как с товарищем, ласкаются к нему, толкают, рассказывают и как-то трогательно откровенничают с простосердечием» [РА 1906, кн. 3, 590], – описывает Киреевский это посещение в письме к родным.

Он уезжал из Петербурга 21 января, утешенный сердечным ласковым приемом, оказанным ему Жуковским и московскими друзьями. В контору дилижансов Киревского провожали Жуковский, И. С. Мальцев, В. П. Титов и А. И. Кошелев. Жуковский на прощание подарил ему «свою дорожную чернильницу и ящик со складными перьями» [РА 1906, кн. 3, 590], а главное – «надавал кучу рекомендательных писем» в Ригу, Берлин и Париж.

Вернувшись домой, поэт принялся за письмо Авдотье Петровне, в котором так говорил о ее старшем сыне: «Для меня он был минутным милым явлением, представителем ясного, и веселым образом будущего <…> Ваня – самое чистое, доброе, умное и даже философическое творение. Его узнать покороче весело» [РА 1906, кн. 3, 595].

По дороге в Ригу Киреевский проезжал через Дерпт – город, с которым так много связано в жизни Жуковского. Он ехал ночью, и его охватило то особенное «грустно-радостное» чувство, которое следует назвать меланхолией: «мне было и весело, и скучно» [РА 1906, кн. 3, 594]. Вставали перед глазами связанные с Дерптом милые образы – А. П. Петерсона[51], H. М. Языкова; дилижанс проехал мимо дома Е. А. Протасовой.

В Ригу Киреевский приехал 25 января в 12 часов дня. Здесь ему впервые пригодилось рекомендательное письмо Жуковского, которое «прозаически познакомило» его с рижским генерал-прокурором Густавом Петерсоном, родным братом близкого знакомого Жуковского Карла Петерсона, скончавшегося в новогоднюю ночь на 1823 г. У него поэт всегда останавливался, бывая в Риге [Салупере, 444–446]. Киреевский описывает родным потрясающее действие, которое произвело на этого человека письмо Жуковского: «Когда я отдал ему письмо от Жуковского и назвал свое имя, он вскочил, бросился обнимать меня и пришел в совершенный восторг …» [РА 1906, кн. 3, 594]. Петерсон помог Киреевскому разменять деньги, показывал ему Ригу. Рассказ Киреевского о Петерсоне – не менее яркая психологическая зарисовка, чем та, которую мы видели в его письме о Жуковском. Из Риги через Кенигсберг Киреевский выехал в чужие края. По совету Жуковского он ехал в Берлин.

Сюда Киреевский прибыл 9 (21) февраля. Из берлинских знакомств половина состоялась благодаря рекомендательным письмам Жуковского. Киреевский имел их к барону Мальтицу (советнику при русском посольстве), Алопеусу (русскому посланнику в Берлине), Радовицу и Гуфеланду. У графа Алопеуса Киреевский провел день вскоре после приезда, познакомился с его женой и дочерью, «…они любезны и со мной были очень приветливы за письмо Жуковского, которого они очень любят» [Киреевский, I, 27], – сообщал он родным. У Мальтица Киреевский бывал чаще. В конце февраля он впервые посетил Гуфеланда, потом был у него еще несколько раз, и, как писал Жуковскому, «всякий раз выходил от него с душою, хорошо настроенною» [РА 1903, № 8, 453]. Эти слова звучат в тон дневниковым записям Жуковского 3 ноября 1820 г., написанным под впечатлением встречи с Гуфеландом [ПССиП, XIII, 148–150][52].

Но более всех из берлинских знакомых Жуковского Киреевскому понравился Радовиц – друг поэта, которому Жуковский позже посвятит специальный биографический очерк. «Интереснее и теплее всех была для меня семья Радовицей, даже и потому, что они не иначе, как с самою горячею дружбою говорят и думают об вас» [РА 1903, № 8, 452], – делился он с Жуковским. В письме к родным Киреевский так характеризует Радовица: «Твердую, богатую, многостороннюю ученость соединяет он с душою горячею, с мыслями оригинальными и с добродушием немецким» [Киреевский, I, 28].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма"

Книги похожие на "В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Долгушин - В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма"

Отзывы читателей о книге "В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма", комментарии и мнения людей о произведении.