Михаил Зеленогорский - Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского)"

Описание и краткое содержание "Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского)" читать бесплатно онлайн.

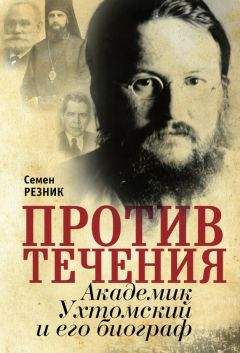

Книга посвящена одной из самых ярких и в то же время самых загадочных фигур в истории русского православия в XX столетии. Потомок Рюрика и Чингисхана, родной брат выдающегося физиолога академика Алексея Ухтомского, владыка Андрей (1872—1937) был не только видным церковным иерархом, но и талантливым публицистом, активным общественно-политическим деятелем, оригинальным социальным мыслителем и вдумчивым исследователем национальной социокультурной традиции.

Издание второе, дополненное.

Одной из важнейших проблем во взаимоотношениях церквей был вопрос о статусе Белокриницкой иерархии старообрядцев. В статье, написанной в 1916 году, а появившейся в феврале 1917 года, еп. Андрей определяет эту иерархию как лишенное благодати «самочинное сборище»[151]; правда, это единственное столь резкое выражение у владыки, тем более что в каноническом праве «самочинное сборище» – менее жесткая (и вообще наименьшая) степень церковных разногласий, нежели «раскол», которым традиционно объявлялось старообрядчество[152].

Так или иначе, после революции еп. Андрей высказывается за признание иерархии, начало которой положил митр. Амвросий. В обоснование своего мнения владыка приводит 1-е правило св. Василия Великого и 68-е правило Карфагенского собора: в случаях, когда каноничность иерарха вызывает сомнение, ради любви и спасения душ человеческих можно принимать его в Церковь в сущем сане[153]. И хотя для господствующей церкви это был большой шаг вперед, подобное решение вряд ли могло удовлетворить старообрядчество.

Владыка, впрочем, не ограничивался теоретической разработкой проблемы и предпринимал практические шаги в этом направлении.

31 мая 1917 года он в сопровождении епископа Угличского Иосифа (Петровых) – будущего вдохновителя «иосифлянского» движения, единоверческого протоиерея Семена Шлеева (который в скором времени под именем Симон станет первым единоверческим епископом в России) и председателя московской единоверческой общины Я.М. Пашкова посетил Рогожское кладбище, где встретился с епископами Белокриницкой иерархии. Им было передано датированное 28 мая Обращение Совета Всероссийских съездов православных старообрядцев (единоверцев)[154], руководимого еп. Андреем. Состоялась и беседа по теоретическим и практическим вопросам взаимоотношений господствующей церкви и старообрядчества.

В связи со множеством инсинуаций, появившихся после этого в прессе, владыка выступил со статьей, где рассказал об этом визите и о своем отношении к расколу русского православия[155]. Статья вызвала новую волну травли с обвинениями в самоволии и еретических мыслях. Одновременно обращение единоверцев (из 7 пунктов) было напечатано в журнале «Слово Церкви» в сопровождении постатейных комментариев[156]. В августе появился ответ старообрядческих епископов, в котором прямо говорилось о невозможности примирения на данном этапе[157].

Единоверцы, находящиеся в иерархическом подчинении господствующей церкви, считали себя промежуточным звеном между старообрядчеством и никонианским православием (с введением веротерпимости после 1905 года они стали именовать себя «православными старообрядцами»[158]). Единоверцы и взяли на себя труд попытаться достичь соглашения. Важную роль в этих действиях играл еп. Андрей, который был председателем Совета Всероссийских съездов православных старообрядцев (единоверцев) в Нижнем Новгороде и считался одним из потенциальных кандидатов в единоверческие архиереи. Поэтому владыка и передал 31 мая единоверческое послание епископам Белокриницкой иерархии.

Редакционный разбор 7 пунктов этого «Обращения» выглядит несколько бледнее в сравнении с ответом старообрядческих иерархов. Авторы «Слова Церкви» занялись в основном разбором отдельных тезисов, толкованием случайных выражений и порой слишком «осовременивают» глубинные проблемы. Архиерейский же ответ дает тщательно мотивированный анализ сущности разногласий и определяет четкую позицию старообрядчества в вопросе о церковном единстве, не поддаваясь конъюнктурным позывам текущего момента.

Старообрядческие епископы пишут, что иерархия господствующей церкви, в нынешнем ее положении, не может считаться православной и, согласно каноническим нормам, является еретической во втором чине. В том состоянии, в котором пребывает нынешняя господствующая церковь, отмечают епископы, не может быть и речи об объединении. Такой опыт уже проводится более ста лет (имеется в виду единоверие), а результаты его плачевны: единоверие не только не внесло дух истинной церковности в господствующую церковь, но и само в значительной степени утратило древлеправославный облик.

Поэтому церковное единение в настоящее время «неосуществимо и даже вредно для чистоты древлего благочестия»[159]. Сама идея единства русского православия не отвергается белокриницкими архиереями, однако они считают условием ее осуществления положение, при котором «обе Церкви, новообрядческая и старообрядческая, не будут ни в чем разниться».

И далее следуют конкретные пожелания: необходимо, чтобы последователи реформ Никона при участии восточных патриархов соборно отвергли и осудили клятвы и злохуления, произнесенные на святоотеческие предания и обычаи и на православных христиан, придерживающихся оных; чтобы никониане раскаялись и испросили прощения – как за эти клятвы и злохуления, так и за все бесчеловечные мучения, каким они и их предки подвергали держателей святоотеческих преданий; чтобы они всецело восстановили каноничность своей церкви и устроили ее в таком виде, в каком пребывала древлерусская Церковь до разделения… Без всего же этого, при настоящем антиканоническом положении и расстройстве церкви господствующей, когда попираются священные каноны, презираются святоотеческие предания и древлецерковные обычаи, не исполняется богослужебный чин – даже по новоообрядческим книгам и уставам – служба совершается с пропусками, какими-то отрывками, с антицерковным концертным пением, когда нет в церкви единоообразия и благочиния, – говорить «о единстве нас с вами и с господствующей церковью нам кажется преждевременным и бесполезным». Заканчивается «Ответ» пожеланием и уверенностью в том, что в конце концов солнце правды и истины, мира и любви «воссияет среди верных сынов Руси святой»[160].

Можно заметить, что старообрядческие архиереи высказываются о господствующей церкви почти в таких же выражениях, какими обвинял ее сам еп. Андрей на протяжении предшествующего десятилетия. Однако выводы совершенно различны. Владыка Андрей считает, что духовное возрождение господствующей церкви может быть достигнуто своеобразной «прививкой» ей старообрядчества. Но ведь много лет сам владыка призывал к внутреннему исправлению, к напряженной работе восстановления духа церковности и прекрасно сознавал, что для этого нужны подвиг и длительный период времени, а не приобретение истины «на стороне». Старообрядческие архиереи поэтому и предложили господствующей церкви тяжкую дорогу исправления через внутреннее преображение с опорой на авторитет Св. Писания, каноны, святоотеческое предание, подчеркивая, что процесс этот облегчается самим фактом существования старообрядческой церкви, являющейся зримым примером служения истине.

После опубликования «Ответа» еп. Андрей написал «Открытое письмо к старообрядческим епископам Белокриницкой иерархии», где высказал сожаление по поводу столь резкого, как ему показалось, ответа. Именно здесь он описал свой план единения на Красной площади. Редакция «Слова Церкви» поместила это письмо и свои комментарии к нему[161]. В дальнейшем старообрядческие публицисты не раз возвращались к этой теме, а в редакцию поступали многочисленные отклики рядовых последователей древлеправославия – два таких письма были опубликованы в 1918 году в первом номере журнала «Голос Церкви», ставшего преемником «Слова Церкви»[162].

4

На протяжении революционных месяцев еп. Андрей находился в гуще событий и неоднократно высказывал свое отношение к ним. Наиболее полное выражение его взгляды получили в двух речах, произнесенных летом 1918 года, когда многочисленные политические теории получили свое конкретное воплощение. Это речь «Народ должен быть хозяином своего счастья», произнесенная 19 августа на общем собрании Восточно-русского культурно-просветительного общества, и «Речь-слово, сказанное епископом Андреем перед открытием Государственного совещания в Уфе» 26 августа (по старому стилю) на площади перед кафедральным собором.

Владыка считает революционный 1917 год закономерным исходом самодержавного управления Россией. Русское общество охвачено смертельными болезнями вследствие полной потери нравственно-религиозного чувства; в этих болезнях несомненно повинна самодержавная власть Санкт-Петербурга. Власть стала нехристианскою: она перестала считать себя обязанной всегда быть на службе людям и перешла незаметно в некое властвование, в целую систему начальствования. Власть стала каким-то идолом, которому нужно было кланяться и служить, в чем заключалась вся гражданская добродетель. Нравственная ценность власти вовсе не принималась во внимание, – а именно самая власть считалась чем-то «самодовлеющим и дающим оценку всяким ценностям»[163]. Церковная иерархия культивировала подобные мысли и чувства в народе, вследствие чего в обществе царили, с одной стороны, грубый деспотизм, а с другой – рабское подчинение с осознанием своего холопского положения. Эта атмосфера поддерживалась и в приходских школах, и в университетах. В учебных заведениях господствовали принципы западного духовного начала, и в результате, считает владыка, русская интеллигенция совершенно чужда национальному самосознанию, почему и русской ее называть нельзя. «Обе революции были достойным плодом достойной власти и поэтому были вполне законны»[164], – говорил владыка.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского)"

Книги похожие на "Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Зеленогорский - Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского)"

Отзывы читателей о книге "Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского)", комментарии и мнения людей о произведении.