Владимир Бушин - Неизвестный Солженицын. Гений первого плевка

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

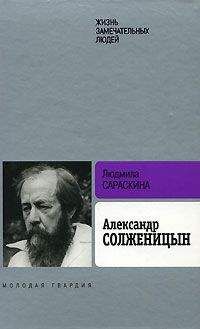

Описание книги "Неизвестный Солженицын. Гений первого плевка"

Описание и краткое содержание "Неизвестный Солженицын. Гений первого плевка" читать бесплатно онлайн.

Крупнейшие русские писатели, современники Александра Солженицына встретили его приход в литературу очень тепло, кое-кто даже восторженно. Но со временем отношение к нему резко изменилось. А. Твардовский, не жалевший сил и стараний, чтобы напечатать в «Новом мире» никому не ведомого автора, потом в глаза говорил ему: «У вас нет ничего святого…» М. Шолохов, прочитав первую повесть литературного новичка, попросил Твардовского от его имени при случае расцеловать автора, а позднее писал о нем: «Какое-то болезненное бесстыдство…» То же самое можно сказать и об отношении к нему Л. Леонова, К. Симонова… Прочитав книгу одного из самых авторитетных публицистов нашего времени Владимира Бушина, лично знавшего писателя, вы поймете, чем пожертвовал Солженицын ради славы.

И ведь это всю жизнь, с юных лет!

Вот просто комический случай. Перед высылкой из страны Солженицына задержали и повезли на ночь в Лефортовский изолятор. О чем же думает он, сидя в машине? Да опять планирует: «Как бы мне выйти (из машины в Лефортове) пооскорбительней для них», т. е. для сопровождающих. Каким образом выход из машины может быть оскорбительным для кого-то, мы не знаем.

Спал он в изоляторе плохо: терзали мучительные раздумья. О чем может терзаться неожиданно арестованный человек? О малых детях, о жене, о прерванном деле, о неизвестном будущем… Нет, нашего узника мучит совсем не это. Он напряженно размышлял о том, как ему вести себя завтра, когда в камеру войдет начальство: вставать навстречу или нет? Запланировал: не встану! «Уж мне-то теперь – что терять? Уж мне-то – можно, упереться. Кому ж еще лучше меня?» Действительно, ведь уже нобелевский лауреат, и на Западе наверняка подняли уже невероятный шум. Да, он не встанет. Он покажет себя этим держимордам! Утвердив диспозицию завтрашнего сражения, заснул. Но вот и утро, в двери гремит ключ. Нобелиат просыпается и решительно садится на кровать. Дверь открывают – нобелиат храбро сидит. Входит полковник и еще кто-то. Нобелиат продолжает отчаянно сидеть. Полковник приближается. Нобелиат, очертя голову, сидит. Полковник говорит: «Почему не встаете? Я начальник изолятора». И что же? Медленно, нехотя, совсем не так, как ныне резвые члены правительства и президентского Совета при появлении полковника Ельцина, но отрывает Александр Исаевич свое седалище от матраса, встает, выпрямляется…

Какой основательный и твердый был планчик, а – лопнул! Мы поймем душевное состояние нашего героя, если вспомним его чистосердечное признание: «Терпеть не могу, когда внешние обстоятельства ломают мой план». Особенно, конечно, если эти обстоятельства имеют звание полковника КГБ…

Так вот, спрашивается, мог ли человек, который всю жизнь моделировал и планировал все вплоть до объяснений в любви и манипуляций своим седалищем, не думать, не предвидеть, не понимать, чем обернется для него столь опасное дело, как крамольные письма, которые адресаты получат в конвертах, украшенных в пути государственной отметкой: «Просмотрено военной цензурой»? По нашему разумению, нет, не мог. А можно ли допустить, что сей хомо сапиенс, пускаясь на такое дело, не ставил перед собой определенную цель, не планировал последствий, не моделировал дальнейший ход событий? Мы этого допустить не в силах, но твердого ответа на загадку о цели у нас нет, и мы можем лишь предположить тот ответ, ту разгадку, к которой пришел профессор К. Симонян, человек, близко знавший нашего героя на протяжении, кажется, всей жизни.

«Письмо было таким, – вспоминал Симонян о «крамольном послании» Солженицына, – что, если бы оно было написано не нашим приятелем Моржом, мы приняли бы его за провокацию. Именно это слово пришло нам обоим с женой в голову. Посылать такие письма в конверте со штемпелем «Просмотрено военной цензурой» мог или последний дурак, или провокатор». Мы знаем, что Солженицын не дурак. Дальше Симонян говорил, что письмо решительно противоречило всему облику их приятеля – его извечной осторожности, трусости и «даже его мировоззрению, которое нам было хорошо известно».

Действительно, мировоззрение Солженицына в ту пору – это задуманный им роман с директивным названием «Люби революцию!». Это строки из письма жене, написанного из училища в Костроме в 1942 году в первые дни ноября, когда приближались «Санины любимые праздники», и он пребывал в полной безопасности: «Летне-осенняя кампания заканчивалась. С какими же результатами? Их подведет на днях в своей речи Сталин. Но уже можно сказать: сильна русская стойкость! Два лета толкал эту глыбу Гитлер руками всей Европы. Не столкнул! Не столкнет и еще два лета!.. Что принесет нам эта зима? Если армия найдет возможность повторить прошлогоднее наступление, да еще в направлении Сталинград – Ростов, – могут быть колоссальные результаты. Обратное взятие Ростова – достаточный итог для всей зимней кампании – для фрицев на Дону, для фрицев на Кавказе, для фрицев в Берлине».

Как видим, здесь не только нет никакой критики Верховного Главнокомандования и Сталина, а, наоборот, – полное удовлетворение ходом войны и твердая уверенность в наших будущих успехах. А ведь положение-то было еще крайне тяжелым: враг стоял в двухстах километрах от столицы, хозяйничал на Кавказе, шли тяжелые бои в Сталинграде. В этих условиях ничуть не удивительной была бы и критика в адрес руководства страны и армии, однако никакой критики нет.

Но вот прошло всего около года. Этот год был временем наших великих побед, огромных успехов: Сталинград, изгнание врага с Кавказа, Курско-Орловская битва, фронт отодвинут от Москвы, освобожден Киев… И вдруг на фоне этих грандиозных достижений нашего строя, его руководства, армии старший лейтенант Солженицын начинает поносить Верховное командование, лично Сталина и даже добирается до Ленина. В чем дело? Ведь в ту пору наших солдат, полководцев и Верховного Главнокомандующего нахваливали не только Рузвельт и Черчилль («Великий воин Сталин…»), но и генерал Деникин. Даже такой заматерелый противник советской власти, как Бунин, в те дни писал: «Вот до чего дошло! Сталин летит в Персию, и я в тревоге, как бы с ним чего не случилось…» А Солженицын… Тогда, может быть, он оказался в антисоветской, антисталинской среде? Чушь. Это была патриотическая армейская среда. Может, наконец, он пережил какую-то личную драму, резко изменившую его мировоззрение? Ничего подобного. Он исправно служил, помыкал солдатами, повышался в звании, получил два ордена, писал и метал в Москву бесчисленные рассказы… Так в чем же дело?

Солженицын говорит о себе прекрасно: «Я давно привык к мысли о смерти. Я не боюсь за свою жизнь. Моя жизнь была в их руках». Прямо поставив однажды вопрос «Трус ли я?», он пришел к твердому выводу, что нет, не трус, даже смельчак, пожалуй. В доказательство этого говорит: «Я оставался вполне хладнокровен, выводя батарею из окружения и еще раз туда возвращался за покалеченным газиком». Веско. Только что же это за «окружение» такое, прости господи, если из него можно без боя выйти, потом беспрепятственно вернуться туда и опять выйти, как ни в чем не бывало? И случилось-то это прозрачное окружение, по рассказу, в январе 45-го, когда немцам было уж так не до окружений, давал бы только бог ноги.

Кроме того, говорит Солженицын, «я совался в прямую бомбежку в открытой степи». Тоже впечатляет. Только, во-первых, фронтовой путь героя ни через какие степи не пролегал. Во-вторых, ведь «соваться» можно и от безвыходности положения. А еще был случай, продолжает храбрец, однажды «решился я ехать по проселку, заведомо заминированному противотанковыми минами». Заведомо? Ну, Александр Исаевич, расскажите это тому, кто не знает Фому. Впрочем, ведь не говорит, на чем ехал, а если ехать на велосипеде или на осле, то это вполне безопасно: противотанковые срабатывают лишь под действием большой тяжести. Словом, доводы Солженицына в пользу своего фронтового бесстрашия несколько сомнительны.

Но надо отдать должное человеку: в ряде случаев он признает, что струсил, смалодушничал, сдрейфил… П.П. Семенов-Тянь-Шаньский писал, что Достоевский не только «мог увлекаться чувствами негодования и даже злобою при виде насилия, совершаемого над униженными и оскорбленными», но и «в минуты таких порывов был способен выйти на площадь с красным знаменем». Именно в таком состоянии был писатель, когда узнал, как жестоко прогнали однажды сквозь строй безвестного фельдфебеля Финляндского полка. Только узнал! От кого-то. Сам не видел.

А Солженицын рассказывает, что летом 44-го года в Белоруссии своими глазами видел, как сержант избивал кнутом пленного. Мало того, пленный взывал о помощи именно к нему, к офицеру. И что же пережил, как поступил сей гуманист «при виде насилия над униженными и оскорбленными»? Ведь он молод, здоров, вооружен, в капитанских погонах и может просто зыкнуть, гаркнуть, приказать какому-то там сержантику. Но нет, почему-то решает, что перед ним не просто сержант, а особист, и не просто пленный, а власовец, и «вдруг этот власовец какой-нибудь сверхзлодей?» И вот итог: «Я струсил защищать власовца (гипотетического. – В.Б.) перед особистом (теоретическим. – В.Б.), я ничего не сказал и не сделал, я прошел мимо, как бы не слыша».

Может быть, мужественней, тверже держался Солженицын во время следствия? Увы, сам пишет: «Я себя только оплевывал». И если бы одного себя! Признает, что и других «обрызгал». А в устах этого человека одна брызга уж никак не меньше хорошего ушата. Нет, не имеет он права повторить вслед за Достоевским: «Я вел себя перед судом честно, не сваливал своей вины на других… Я не сознавался во всем и за это наказан был строже». А Солженицын наказан был мягче – получил на два года меньше, чем его одноделец Виткевич, хотя тот играл лишь вторую роль. Да и как могло быть иначе, если Солженицын изо всех сил старался разжалобить следователя.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Неизвестный Солженицын. Гений первого плевка"

Книги похожие на "Неизвестный Солженицын. Гений первого плевка" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бушин - Неизвестный Солженицын. Гений первого плевка"

Отзывы читателей о книге "Неизвестный Солженицын. Гений первого плевка", комментарии и мнения людей о произведении.