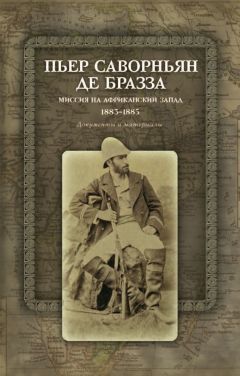

Пьер Саворньян де Бразза - Миссия на Африканский Запад. 1883–1885. Документы и материалы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Миссия на Африканский Запад. 1883–1885. Документы и материалы"

Описание и краткое содержание "Миссия на Африканский Запад. 1883–1885. Документы и материалы" читать бесплатно онлайн.

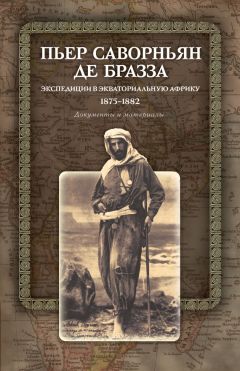

Книга, подготовленная доктором исторических наук профессором НИУ ВШЭ И. В. Кривушиным и кандидатом филологических наук Е. С. Кривушиной, представляет собой продолжение первого научного отечественного издания документов и материалов, связанных с деятельностью знаменитого французского путешественника и исследователя Пьера Саворньяна де Бразза (1852–1905). В ней собраны документы и материалы, относящиеся к Третьей экспедиции (1883–1885) де Бразза в Африку (Габон и Конго), которая положила начало созданию Французской колониальной империи в Центральной Африке. Публикуемые отчеты, воспоминания и письма де Бразза и его соратников содержат уникальную информацию о начальном этапе французского колониального строительства в Экваториальной Африке, его основных этапах и особенностях. Они показывают, что европейский колониализм – и на уровне провозглашавшихся им целей и принципов, и с точки зрения его практики – не был на своей ранней стадии сугубо однозначным историческим феноменом. Миссия на Африканский Запад, организованная и возглавленная де Бразза в 1883 г., явилась попыткой осуществления не насильственной, а «мирной колонизации», и эта попытка была до смещения де Бразза в 1898 г. весьма успешной. Публикация документов предваряется вступительной статьей, тексты снабжены обширными научными комментариями.

Для широкого круга читателей, в первую очередь историков, политологов, этнологов, культурологов, географов, журналистов, а также всех, кто интересуется историей Африки и европейского колониализма.

О Поле Викторе Швебише (1851–1923 гг.), французском враче и натуралисте, см. биографическую справку к Док.-2.

Тристан Богийом (ум. 1885 г.) – участник Третьей экспедиции де Бразза в 1884–1885 гг.; помощник коменданта Нджоле, с апреля 1885 г. – комендант; в октябре 1885 г. тяжело больной уехал в Габон, но по дороге умер в Ламбарене. См.: Fourneau A. Op. cit. P. 186; Payeur-Didelot J. F. Op. cit. Р. 393.

Жан-Франсуа Пейер-Дидло (1864 г. – после 1899 г.) – выходец из Эльзаса; единственный участник последней экспедиции Жюля Крево в Южную Америку в 1881–1882 гг. (он был его секретарем), которому удалось спастись от рук индейцев. С июля 1883 г. чиновник Министерства народного просвещения. С ноября 1883 г. по май 1886 г. в составе Третьей экспедиции де Бразза: сначала секретарь делегата министра народного просвещения (Дюфурка), с марта 1884 г. комендант Либревиля, затем комендант поста на мысе Лопеш (заменил Фоше) и наконец руководитель финансовой службы (вместо Коста); 22 мая 1886 г. вернулся во Францию (Payeur-Didelot J. F. Op. cit. Р. 392). Автор воспоминаний «Тридцать месяцев на таинственном континенте: Габон-Конго и западное побережье Африки» (1899 г.).

262

Алима-Кенкуна, Алима-Дьеле, Алима-Лекети, Браззавиль, Нганшуно (Нганчу), Мбоши (Помбо), Бонга, Домино-Нкунджа.

263

Лопеш, Ламбарене, Нджоле, Апинджи, Ашука, Бове, Бунджи, Мадивиль (Ластурвиль).

264

Лоанго, Пуэнт-Нуар, Нготу, Ниари-Лудима, Ниари-Бабвенде.

265

О павинах (фанах) и об истории их отношений с французами см. наши статьи «Габон накануне французского завоевания» и «Габон как объект французской колониальной политики» (Пьер Саворньян де Бразза. Экспедиции в Экваториальную Африку: 1875–1882. Документы и материалы / Пер. И. В. Кривушина и Е. C. Кривушиной. М.: Изд. дом ВШЭ, 2012. С. 428–439, 457–464).

266

Апинджи (бапинджи, совр. пинзи) – этнос, относящийся к группе оканда (канде). В 1870-х годах под давлением фанов апинджи оставили правый берег Огове и мигрировали в долину Нижней Нгунье, но к концу XIX в. были вытеснены ими, а также бакале на Среднюю Нгунье; часть из них была ассимилирована оканда. Ныне населяют правый берег Средней Нгунье между Мвилой и Мигаби (провинция Нгунье). Число их быстро сокращается (сейчас – менее 5 тыс.). См.: Cat É. Notice sur la carte de l’Ogôoué. Paris, 1890. Р. 28.

267

Окота (бакота, «большие»; совр. кота) – этнос, одна часть которого в эпоху Пьера де Бразза обитала в долине Леледи и на левом берегу Огове от острова Камба до острова Алембе между землями акеле и оканда, а основная населяла внутренние области к юго-западу от Думе. В настоящее время в Габоне 34,5 тыс. кота, живущих преимущественно в провинции Огове-Ивиндо (в бассейне Лассио).

268

Бангве – этнос из группы бакале, часть которого в эпоху Пьера де Бразза населяла земли к западу от долины Офуэ. Другая часть бангве обитала в верховьях Огове южнее Думе.

269

Балали – этнос, населяющий часть левого берега Ниари и долину Верхней Лали; отдельные группы балали обитают на правом берегу Конго и в устье Фулакари.

270

Издатель ссылается как на источник этих слов на книгу Луи Виньона «Французские колонии» (Vignon L. Les colonies françaises: Leur commerce. Leur situation économique. Leur utilité pour la métropole. Leur avenir. Paris, 1886), однако в ней эти слова отсутствуют. По всей видимости, это не цитата, а слова самого де Бразза, которые затем неоднократно воспроизводились другими авторами. См., напр.: Armand P. Voyages… 1886. Vol. 10. P. 160.

271

Сен-Жан (Сан-Хуан) – мыс на западном побережье Африки к северу от эстуария Муни, самая западная точка Республики Экваториальная Гвинея.

272

Мыс Св. Екатерины – мыс на Атлантическом побережье Габона к югу от лагуны Фернан-Ваш; к востоку от него находится обширная лагуна Нгове (Игела).

273

Кампо (Нтем) – река, берущая начало в провинции Волё-Нтем (Республика Габон) и впадающая в Гвинейский залив южнее камерунского городка Кампо. Она стала пограничной рекой между германскими и французскими владениями в Центральной Африке по франко-немецкой конвенции 24 декабря 1885 г.: граница прошла по Кампо от ее устья до 10-го меридиана в.д., и от него по параллели 2°10′20″ с.ш. до 15-го меридиана в.д. Франция отказалась от претензий на территории к северу от этой линии (прежде всего от приобретенных ранее залива Батоко и земель этносов малимба и батанга), а Германия – к югу от нее. В то же время территории к востоку от 15-го меридиана в.д. разграничены не были. См.: Protocole concernant les possessions françaises et allemandes à la côte occidental d’Afrique et en Océanie // Rouard de Card E. Traités de délimitation concernant l’Afrique française. Paris, 1910. P. 5–6. Оценку этого соглашения см.: Mangongo-Nzambi A. La délimitation des frontières du Gabon (1885–1911) // Cahiers d’Etudes africaines. 1969. Vol. 9. No. 33. P. 7–11. Конвенция 18 апреля 1908 г. установила линию границы по Кампо, ее притоку Ком и по Айне, притоку Ивиндо, вплоть до точки его пересечения с параллелью 2°10′20″ с.ш., затем по этой параллели до реки Джа и далее по течению Джа до впадения в Сангу, а затем вверх по Санге до восточной границы Камеруна, определенной конвенцией 15 марта 1894 г. (Journal Officiel de la République Française. 15 août 1908). Подробный анализ этого соглашения и его предыстории см.: Mangongo-Nzambi A. Op. cit. P. 23–42.

Кампо оставалась пограничной рекой до франко-германского соглашения 4 ноября 1911 г., когда граница между Германским Камеруном и Французским Габоном была значительно отодвинута на юг до линии Либревиль – Весо. См.: L’Afrique équatoriale française et l’accord franco-al-lemand // Le Temps. 4 novembre 1911; Zimmermann M. L’accord francoallemand du 4 novembre 1911 au sujet du Maroc et du Congo // Annales de Géographie. 1912. Vol. 21. No. 116. P. 185–188. Анализ этого соглашения в той его части, которая касается Центральной Африки, см.: Mangongo-Nzambi A. Op. cit. P. 42–44.

274

Между Францией и Свободным государством Конго.

275

Между Францией и представителями Леопольда II, однако, возникли серьезные разногласия относительно географического понятия «Нкунджа-Убанги», и для окончательной делимитации границы между французскими владениями в Центральной Африке и Свободным государством 29 апреля 1887 г. была заключена дополнительная конвенция, согласно которой граница прошла по верхнему течению Чилоанго, по линии водораздела между бассейнами Квилу-Ниари и Конго до реки Фулакари, от Фулакари на юг до Маньянги на Конго, а затем по Конго и Убанги до точки ее пересечения с 4-й параллелью с.ш. Предполагалось, что к востоку от этой точки 4-я параллель будет служить линией разграничения между территорией Свободного государства (к югу от нее) и французскими владениями (к северу). Таким образом, Франция отказывалась от притязаний на левобережные владения Макоко, но приобретала долину Квилу-Ниари, которая в 1883–1884 гг. оказалась под контролем МАА. Подробно см.: Mazenot G. Le problème de la Licona-Nkundja et la délimitation du Congo français et de l’État indépendant // Cahiers d’Etudes africaines. 1967. Vol. 7. No. 25. P. 127–151.

276

Речь идет о конвенции с Португалией от 12 мая 1886 г., которая определила границу французских владений в Центральной Африке с португальской Кабиндой. Граница была проведена по линии водораздела между бассейном Лоеме и бассейнами Лубинды и Лвали, притока Чилоанго, до меридиана 12°50′ в.д., а затем на юго-восток до Чилоанго. Линия границы была несколько скорректирована новой франко-португальской конвенцией 23 января 1901 г. См.: Rouget F. L’expansion Coloniale au Congo français. Paris, 1906. P. 96–99.

277

Назвав сумму необходимых ежегодных ассигнований, де Бразза сделал большую ошибку. Когда несколько месяцев спустя он обратился к правительству с просьбой о ежегодной субсидии в 1,5 млн франков, ему напомнили об этом его заявлении. См.: West R. Brazza of the Congo. European Exploration and Exploitation in French Equatorial Africa. London, 1972. P. 146.

278

Суматра – о-в в Большом Зундском архипелаге; шестой по площади на Земле (473,5 тыс. км2); с XVII в. частично, а с начала XX в. (после завоевания султаната Аче) полностью под контролем Голландии; с 1949 г. в составе Республики Индонезия. В колониальный период Суматра была для Европы важным поставщиком сначала пряностей (особенно перца), а затем пальмового масла и каучука. В XIX в. голландцы также начали принуждать местное население разводить в экспортных целях привозные культуры (сахарный тростник, кофейное дерево, хлопчатник, табак, коричное дерево).

279

Борнео (Калимантан) – о-в в Большом Зундском архипелаге; третий по площади на Земле (743,3 тыс. км2); с XVII в. его начали постепенно завоевывать голландцы и англичане, которые по Лондонскому договору 1824 г. разделили остров на южную (голландскую) и северную (британскую) зоны; первая в 1949 г. вошла в состав Республики Индонезия, вторая в 1963 г. – Федерации Малайзия (кроме небольшого султаната Бруней, получившего независимость в 1984 г.). В колониальную эпоху Борнео поставлял в Европу кокосовые орехи, каучук, лес, слоновую кость, а также принудительно возделывавшиеся туземцами «новые» культуры (табак, корицу и проч.).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Миссия на Африканский Запад. 1883–1885. Документы и материалы"

Книги похожие на "Миссия на Африканский Запад. 1883–1885. Документы и материалы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пьер Саворньян де Бразза - Миссия на Африканский Запад. 1883–1885. Документы и материалы"

Отзывы читателей о книге "Миссия на Африканский Запад. 1883–1885. Документы и материалы", комментарии и мнения людей о произведении.