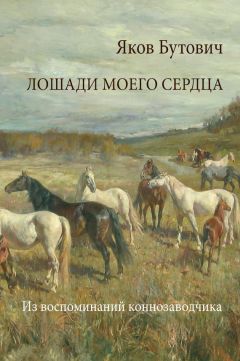

Яков Бутович - Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика"

Описание и краткое содержание "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика" читать бесплатно онлайн.

Яков Иванович Бутович (1882–1937) – организатор одного из лучших конезаводов страны, создатель единственного в мире частного музея «Лошади», один из лучших специалистов в России по разведению племенных лошадей, автор ряда трудов по племенному коневодству, а также редактор и издатель журнала «Рысак и скакун».

В своих воспоминаниях автор предстает как предприниматель, участник двух войн, одна из них – Мировая, свидетель трех революций, одна из них – Октябрьская, помещик, подвергшийся экспроприации и ставший совслужащим, чтобы сохранить гордость России – Орловского рысака.

По типу Рыцарь более всего приближался к улучшенному голландскому рысаку. Рыцарь был лошадью не моего романа, но я должен признать, что он был по-своему выдающимся жеребцом и у него было много поклонников. Рыцарь ехал очень красиво: у него был длинный, низкий, ползучий ход, а сам он вытягивался прямо-таки в ниточку. Приняв во внимание его массу, картинную русскую запряжку и манеру вытягиваться на езде, нельзя не признать, что это должно было глубоко впечатлять зрителя. Многие, если не все, слышали о необычайной резвости Рыцаря и о том, что его продали моему отцу. Отец не держал призовой конюшни и, оставляя ежегодно для своей езды двух-трех лошадей, всех остальных продавал. Рыцаря торговали многие коннозаводчики. Известность Рыцаря была столь велика, что Елисееву я за крупные деньги продал его, когда ему было уже двадцать лет.

Елисеев любил лошадей, всю свою жизнь он вел конный завод и, как человек умный и обладавший большой долей здравого смысла, хорошо стал в них разбираться, хотя на заводе бывал не чаще двух раз в год. Я считаю, что Елисеев лучше нас, то есть людей, всецело посвятивших себя коннозаводскому искусству, знал, как надо вести конный завод, и вел его превосходно. Елисеев вскоре заметил, что все «разные» по себе жеребцы разрушают тип в заводе и настолько ухудшают экстерьер ставок, что молодняк с трудом находит покупателей. В коннозаводских кругах критически заговорили об экспериментах Елисеева. Он выгнал из завода «модных» жеребцов и вернулся к давно проверенным старикам, к их сыновьям и внукам.

Для своей же утехи, или, как он говорил, потехи, завел отделение лошадей иностранных пород. Тут были американские лошади, англо-норманны, шотландские пони и пр. При заводе было создано призовое отделение с крайне узким и односторонним назначением – производить только резвых лошадей, не обращая внимания на их формы. Тем временем основной завод, то есть то, что Елисеев полюбил, понял и оценил, жил правильной жизнью, улучшался, развивался и вернул себе былую славу. Так дело шло вплоть до страшной гибели этого завода в 1918 году. Знаменитый рассадник орловской рысистой лошади – завод Елисеева – целиком погиб после революции. Теперь он был бы так необходим для восстановления равновесия форм в орловском рысистом коннозаводстве страны…

Из завода Г. Г. Елисеева я проехал на завод графа Г. И. Рибопьера. До Святых Гор было сравнительно недалеко, я и решил предпринять эту поездку.

Святые Горы – название местности на правом берегу Северного Донца, в Изюмском уезде Харьковской губернии. Ближайший уездный город находится в 30 верстах от имения. Местность эта историческая, свое название она получила от Святогорского Успенского мужского монастыря, который здесь расположен. Монастырь был основан в 1624 году и служил одним из оплотов во время набегов крымских татар. Меловые скалы, покрытые сосновым и дубовым лесом, извивающийся среди них Донец, белеющие здания отчасти высеченного в пещерах монастыря, поодаль возвышающийся потёмкинских времен дворец – всё это было красиво и производило величественное впечатление.

Богатый монастырь привлекал многих богомольцев и просто туристов, а потому вокруг монастыря вырос целый городок: лавки, кирпичные и известковые заводы, различные монастырские мастерские, образцовая ферма, школа, больница. Дважды в год здесь собиралась большая ярмарка. Помимо монастырской земли и наделов крестьян, вся остальная земля в этом живописном уголке Изюмского уезда принадлежала графу Рибопьеру. Он был одним из богатейших помещиков не только в Харьковской губернии, но и вообще в России. Ему еще принадлежало громадное имение в Симбирской губернии и такое же имение в Кромском уезде Орловской губернии.

Возвышение этой семьи начинается со времен Екатерины. По одной версии предок Рибопьера бежал из Франции во время Великой Революции, а по другой – он был якобы швейцарским уроженцем и состоял при дворе Екатерины в качестве ее парикмахера. Был очень красив, звали его Пьер. Екатерина будто бы часто ему говорила: «Rie, beau Pierre», то есть «Смейся, красивый Пётр». Эти три французских слова и составили фамилию Рибопьер. Весьма возможно, что это лишь анекдот, основанный на игре слов.

Граф Рибопьер не был знатоком генеалогии орловского рысака, но этот талантливый и культурный человек сознавал все ее значение и превосходно знал генеалогию своих собственных рысистых лошадей. Рибопьер внимательно следил за коннозаводской литературой и был в курсе всех модных течений в рысистом деле. Возвышение Вармиков, охлаждение к Бычкам, фантастический успех Корешков – всему этому он давал верную и трезвую оценку. Мне не раз приходилось удивляться его прозорливости, и нередко его предсказания сбывались с поразительной точностью.

Осенью 1911 года я впервые посетил когда-то знаменитый дурасовский завод, родину Полкана. Этот завод после смерти Дурасова перешел в собственность его жены, по второму браку графини Александры Федоровны Толстой.[92] У графини я приобрел шесть кобыл. Я был так поражен составом завода графини, так увлечен сухостью и старинными формами ее маток, их высоким происхождением, что взял все, что графиня могла мне тогда уступить. Все кобылы, за исключением Ракеты и Хартии, были породны, блестки, дельны и сухи, но мелковаты. Ракету и Хартию я взял, что называется, из жадности. Когда их привели в Прилепы, я понял свою ошибку и сейчас же назначил их в продажу. Они были проданы графу Андрею Львовичу Толстому.

Я поехал в Пальну на поклон к маститому коннозаводчику А. А. Стаховичу. Купить у него что-либо мне было не по карману, и от него я направился к одному из Красовских – Павлу Афанасьевичу. Красовский очень любил свою кобылу Дузе и не хотел ее продавать, но я соблазнил его ценой. Но я не раз замечал: если коннозаводчик неохотно уступает кобылу и жалеет о ней, счастья новому владельцу с такой лошадью не будет. Так случилось и на этот раз. Дузе, придя ко мне, через месяц, будучи, казалось, совершенно здоровой, неожиданно пала.

От Красовского я поехал к Н. В. Хрущову и у него купил белую кобылу Офелию, лучшую кобылу в табуне Хрущова, и он продал ее мне только потому, что через несколько дней ему предстоял срочный платеж в Дворянский банк, а денег свободных, да и никаких других, не было. Дело происходило осенью, хлеб был еще не продан, а платить надо было в срок, и Хрущов решил уступить мне кобылу.

По этому поводу я невольно вспомнил Коноплина. Дело было в Лотарёве у князя Вяземского. Мы сидели за чаем. Кроме Коноплина и меня, других гостей не было. Вяземский рассказывал о том, как он однажды торговал у одного мелкопоместного соседа очень интересную кобылу, и тот ее не уступил, а через некоторое время значительно дешевле продал эту кобылу барышникам. Вяземский возмущался, а Коноплин сказал: «Леонид Дмитриевич, вы напрасно возмущаетесь. Вы сами виноваты, так как не умеете покупать лошадей у таких людей!» – «Почему?» – удивился князь. «Да потому, – отвечал Коноплин, – что эти люди не переносят вида денег. Если бы вы, торгуя кобылу, при этом вынули пачку ассигнаций, показали ему, да еще и поскрипели бы ими, – и Коноплин показал пальцами, как это надо делать, – ваш сосед не выдержал бы и схватил деньги, а кобыла была бы вашей». Все мы от души рассмеялись, а Коноплин добавил, что если бы дело было к тому же осенью, перед платежом в Дворянский банк, то князь, показав деньги, купил бы кобылу легко. А иначе купить у этих господ лошадь немыслимо, и барышники это прекрасно знают. Я вспомнил этот рассказ к слову, но должен оговориться, что Хрущов был, конечно, не из числа таких господ, но и он, как все мы, грешные, иногда сидел без денег.

Л. А. Руссо, которого я посетил, был убежденнейшим сторонником американского рысака и ярым пропагандистом орлово-американского скрещивания. Лошади, рожденные в его заводе под Кишеневым, своими успехами, начиная с 1897–1898 годов, обратили на себя всеобщее внимание. Тогда началось чуть ли не поголовное увлечение метизацией: русские коннозаводчики, которые разводили призовых рысаков, выписывали американских жеребцов и кобыл, лучшие заводы того времени перешли на метизацию. Это движение все расширялось, а через 10–15 лет достигло своей кульминационной точки. Вскоре после этого в рысистом коннозаводстве страны установилось известное равновесие: орловский рысак с появлением Крепыша, Палача, Барина-Молодого, группы детей Корешка и Леска вновь завоевал утраченное положение и возвратил себе былую славу. Оба направления жестоко конкурировали друг с другом. Так продолжалась до самой революции.

Леонид Александрович Руссо, несомненно, очень крупная фигура, я причисляю его к немногим в России коннозаводчикам, которые умели воспитывать лошадей, хорошо их кормили, обращали должное внимание на тренировку и своим успехом были обязаны трудолюбию, знаниям и любви к делу. На фоне русской жизни того времени людей подобного типа, к сожалению, было немного…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика"

Книги похожие на "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Яков Бутович - Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика"

Отзывы читателей о книге "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика", комментарии и мнения людей о произведении.