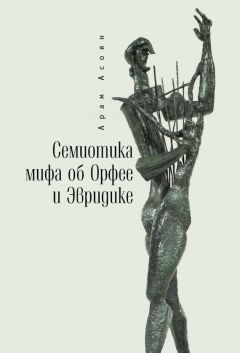

Арам Асоян - Семиотика мифа об Орфее и Эвридике

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Семиотика мифа об Орфее и Эвридике"

Описание и краткое содержание "Семиотика мифа об Орфее и Эвридике" читать бесплатно онлайн.

Культурологическое эссе посвящено выявлению интерпретационных шифров орфического мифа в мировой культуре. Столетие назад И. Анненский проницательно заметил, что античный миф определяет не только материал, но и самые формы нашей творческой мысли. Критерий здесь не точность, а глубина… Это область открытий, откровений, предузнаний и экзистенциальных догадок. Границы эссеистического хронотопа от Пушкина и Ж. Нерваля до Вл. Набокова и У. Одена. Но логика развития исследования диктуется не хронологией, а ассоциативной и непредсказуемой связью интерпретационных смыслов. Орфический миф показывает, как старая истина и ее новое художественно-философское понимание могут быть связаны воедино.

Но Орфей не фавн, а кифаред, лирник. Стало быть само искусство. В этом ракурсе поворот Орфея прочитывается как сомнение художества в своей власти. Потребность кифареда в очевидных доказательствах своей непреложной власти и стало причиной трагического поражения Орфея, ибо искусство чуждо очевидному (недаром Гомер, Демодок – слепцы); оно не должно искать у очевидного какого бы то ни было оправдания: «Цель поэзии – поэзия»[69]. Пока Орфей доверял «памяти сердца», которая, как известно, «сильней рассудка» – он вел Эвридику к свету. Как только певец усомнился, оглянулся – он потерял свою Музу.

Внешне схожем, но ином ключе толковал миф в одной из своих поздних статей Вяч. Иванов. Он считал, что искусство освободительно не в равной мере и глубине, имея в виду разные этапы развития мироустроительной силы художественного творчества. На первом – религиозная идея владеет художником, и его творения способны давать лишь образ, призрак вечной красоты. На втором – уже художник владеет религиозной идеей и управляет ее земными воплощениями[70]. Второй этап совпадает с космогонической и антропогонической зрелостью мира[71], иными словами, той ступенью, когда человек сможет реализовать в себе божественную природу и будет как Христос, а искусство претворит в теургию. Но условием грядущего богочеловечества является безусловная вера. Рефлексия губительна для теургии. В частности, поэтому для художника, как утверждал Иванов, спасительнее младенческое неведение о себе самом, чем прозрение в существо и смысл своего освободительного подвига: «если бы Орфей не знал, – писал Иванов, – что изводит из темного царства Эвридику, он не оглянулся бы на возлюбленную тень и, оглянувшись, ее не утратил»[72].

Совершенно иная трактовка орфической ситуации предполагается безрелигиозным сознанием. Катастрофичность поворота связана с запретом. «Запреты двусмысленны, – говорил Ж. Батай… – Если у человека есть мужество, необходимое для нарушения границ, – можно считать, что он состоялся. В частности, через это, – писал Батай, – и состоялась литература, отдавшая предпочтение вызову как порыву»[73]. В судьбе Бодлера, У. Блейка, Сада, Пруста, Кафки, Жене он видел «опасное, но по- человечески важное устремление к преступной свободе»[74].

В ракурсе либидозных отношений запрет возможно рассматривать как эрогенное препятствие, стимулирующее любовную страсть. «Чтобы увеличить возбуждение либидо, необходимо препятствие», – заметил З. Фрейд[75]. В венке сонетов М. Волошина «Corona astralis» есть примечательные в этом отношении стихи:

…Кто, как Орфей, нарушив все преграды,

Все ж не извел родную тень со дна —

Тому в любви не радость встреч дана.

А темные восторги расставанья[76].

Мотив «темных восторгов», который вызывает в памяти стих «Узницы» Э. Бронте «Чем яростнее боль, тем выше благодать», своего рода аллюзия на так называемый «потерянный рай». Он «истинен, – пишет Г. Маркузе, – не только потому, что в ретроспективе ушедшая радость кажется более прекрасной, чем она была на самом деле, но потому, что только воспоминание освобождает радость от тревоги, вызванной ее преходящестью. «Только натиск воображения, – говорил, – У. Стивенс, – спасает нас от реальности»[77] и, таким образом, придает ей иначе немыслимую длительность»[78]. Как будто отзываясь на подобную логику, один из литераторов задается вопросом: «А не сознательно ли оглянулся Орфей? Не с умыслом ли? А? Оглянулся – чтобы потерять». В эссе «Случай Орфея» он пишет: «Всякий оглядывающийся – женщина… Это лишний раз подтверждается семиотическим различием в половых «векторах» мужчины и женщины: устремленность вовне и устремленность в себя (…) И всякий поэт в подсознательной глубине своей природы – женщина (ср. с А. Кушнером. – А. А.), поскольку поэзия и есть взгляд назад, в прошедшее; поэзия и есть вечное оглядывание.

«Только грядущее – область поэта», – сказал Брюсов. А кто помнит Брюсова-поэта?»[79].

У Волошина есть еще одно «орфическое» стихотворение, навеянное, как нам кажется, «Сказкой об Орфее» ренессансного поэта Анджело Полициано, хотя сам Волошин о времени создания этих стихов сообщал в своем дневнике: «Все, что я написал за последние два года (1904–1905. – А. А.) – все было обращением к М. В. (Маргарите Васильевне Сабашниковой. – А. А.) и часто только ее словами»[80]. В одном из случаев стихотворение носило название – «На заре»:

Эта светлая аллея

В старом парке – на горе,

Где проходит тень

Орфея Молчаливо на заре.

Весь прозрачный – утром рано,

В белом пламени тумана

Он проходит, не помяв

Влажных стеблей белых трав.

Час таинственных наитий.

Он уходит в глубь аллей,

Точно струн, касаясь нитей

Серебристых тополей.

Кто-то вздрогнул в этом мире.

Щебет птиц. Далекий ключ.

Как струна на чьей-то лире

Зазвенел на ветке луч.

Все распалось. Мы приидем

Снова в мир, чтоб видеть сны.

И становится невидим

Бог рассветной тишины[81].

О «Сказке…» Полициано известный историк итальянской литературы Ф. де Санктис оставил лаконичный и проницательный комментарий, который, на наш взгляд полностью применим к стихам Волошина.

Де Санктис писал: полициановский «Орфей – легкий призрак, колеблемый волнами тонких ароматов, и когда вы подходите к нему слишком близко, он исчезает, как Эвридика. Это мир, серьезность которого определяется его способностью будить фантазию…»[82]. С этими словами, как и со стихотворением «На заре», корреспондирует высказывание Волошина, что некогда мифы были сновидением пробуждающегося человечества, и их можно сравнить с предрассветными сумерками, сквозь которые проступает логика грез[83]. Подобные грезы, исчезающие в лучах дневного солнца… и олицетворяет для художественного сознания Эвридика.

Миф об Орфее и Эвридике многократно инициирует в русском сознании тему поэта и поэзии. В лирике К. Вагинова, в стихотворении «Эвридика» (1926) традиционная тема, преломившись в мифе, обретает трагический модус и узнаваемый исторический смысл. Спасительный для лирического героя сомнамбулизм прободается прозрением антикультурного характера постреволюционной действительности:

Зарею лунною, когда я спал, я вышел,

Оставив спать свой образ на земле.

Над ним шумел листвою переливной

Пустынный парк военных дней.

Куда идти легчайшими ногами?

Зачем смотреть сквозь веки на поля?

Но музыкою из тумана

Передо мной возникла голова.

Ее глаза струились,

И губы белые влекли,

И волосы сияньем извивались

Над чернотой отсутствующих плеч.

И обожгло: ужели Эвридикой

Искусство стало, чтоб являться нам

Рассеянному поколению Орфеев,

Живущему лишь по ночам[84].

В другом стихотворении Вагинова «Я восполненья не искал» Эвридика – alter ego поэта, она мыслится лучшей частью его самого, – «Я – часть себя», – без культа и поклонения которой, – «идололатрии»-, творчество если и мыслимо, то невозможно. Сходной теме посвящено стихотворение Арс. Тарковского «Эвридика», но здесь другое «Я» поэта представлено разными ипостасями его души: земной и небесной. Одна рвется ввысь, другая – «Горит, перебегая, От робости к надежде, Огнем, как спирт, без тени Уходит по земле, На память гроздь сирени Оставив на столе»[85]. В ней, «Эвридике бедной», поэт и узнает свою неприкаянную, милую музу.

В романе «Козлиная песнь» Вагинов вновь обращается к знакомой мифориторике, но теперь орфическая тема возникает как бриколаж блоковских размышлений об инфернальной жертве художника. «Они не поймут, – рассуждает один из центральных персонажей Вагинова, – что поэт должен быть во что бы то ни стало Орфеем и спуститься во ад, хотя бы искусственный, зачаровать его и вернуться с Эвридикой – искусством и что, как Орфей, он обречен обернуться и увидеть, как милый призрак исчезает. Неразумны те, кто думает, что без нисхождения во ад возможно искусство»[86]. Эти слова «неизвестного поэта» созвучны убеждению Новалиса, который, как считает Г. Косиков, был склонен считать, что для человека, взыскующего «истинной» жизни, спуск в бездны души всегда заканчивается в некой критической точке, и после нее, – словно в «Божественной Комедии», – нисхождение вдруг превращается в восхождение, открывающее душе ее божественную природу[87].

Вместе с тем рассуждения «неизвестного поэта» – контаминация и резюме идей, популярных в эпоху Серебряного века. Это и «аполлоническое опьянение», благодаря которому, согласно Ницше, всякий художник – «визионер par excellence»[88], и трактовка поэта как «Орфея, вызывающего в мир действительности ПРИЗРАК, то есть новый образ, не данный в природе»[89]; наконец, мысль о воплощении в Орфее» мистического синтеза обоих откровений», Диониса и Аполлона[90]. В начале века Орфей воистину становится культовой фигурой, ибо предстает в художественном сознании посредником между двумя мирами; поворотом метится рубеж между ними. Правда, никому не приходит в голову подозревать его в некрофильстве, хотя возлюбленная Орфея – вечная пленница Персефоны и Аида. В этом отношении Орфею повезло больше, чем русскому наперснику первого поэта – Пушкину, а между тем искушенные читатели мифа предполагают творческо – эротический экстаз Орфея в присутствии Персефоны, и основания для таких интуиций, несомненно, есть. Так в» Описании Эллады» Павсания встречается знаменательное сообщение: Орфей по возвращению из страны гипербореев поставил храм Коры – Спасительницы в Лакедемоне[91]. Кора – вечная невеста, так как Аид не способен к зачатию; недаром в статуях архаических кор заметна некая кокетливость – она проявляется в жесте левой руки, которой девы натягивают край хитона. Символика этого жеста угадывается благодаря стиху, где Сафо упрекает свою подругу:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Семиотика мифа об Орфее и Эвридике"

Книги похожие на "Семиотика мифа об Орфее и Эвридике" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Арам Асоян - Семиотика мифа об Орфее и Эвридике"

Отзывы читателей о книге "Семиотика мифа об Орфее и Эвридике", комментарии и мнения людей о произведении.