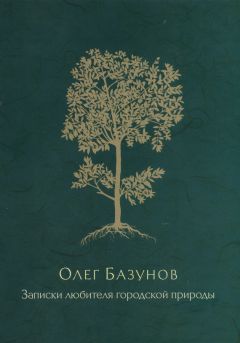

Олег Базунов - Записки любителя городской природы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Записки любителя городской природы"

Описание и краткое содержание "Записки любителя городской природы" читать бесплатно онлайн.

Олег Викторович Базунов (1927–1992) родился и вырос в Ленинграде, пережил блокаду и чувствовал душу родного города как свою. Город для него – в перекрестии природы и культуры – был живым организмом и имел свой язык. Рассказчик в «Записках любителя городской природы» – это современный горожанин, неравнодушный к окружающему миру в его бесчисленных проявлениях: от домашнего быта и семейных драм до глобальных природных катастроф. Нравственная проблематика, затрагиваемая О. Базуновым, сегодня чрезвычайно актуальна и касается всех и каждого. По словам Д. С. Лихачева, О. Базунов «переключает читателя в замедленный, но сильный ритм жизни, приучает его быть добрым не только к людям, но и к вещам, растениям, животным, временам дня и года». Проза О. Базунова, уникальная по своей художественной манере, несет на себе отпечаток вековой культуры Петербурга, его классических традиций.

Наделенный с блокадного детства недюжинной энергией преодоления, Олег всю жизнь старался жестко контролировать себя. К сожалению, это ему не всегда удавалось. Неусыпное противоборство со всяческими недугами, болезненная мнительность, психологические перегрузки и нервные перебои не сулили ему душевного равновесия, чего он так добивался. Вслед за философом он мог признаться: «Во мне самом мне многое чуждо…» А энергия преодоления меж тем слабела. И «заоконный мир» все сильнее был в тягость.

Высокие литературные замыслы, гнет «личной преисподней» опасно сталкивались с житейским бытом. Возникавший душевный дискомфорт приводил к трениям с самыми близкими людьми. Человек крайне щепетильный во всем, Олег страдал оттого, что не может содержать семью, и не хотел быть кому бы то ни было обузой. Он не бравировал аскетизмом, не чуждался простых домашних удовольствий, любил свою жену, своих дочерей, отвечавших ему взаимностью, суеверно радовался выходу в свет своих книг, – но он знал и неизменность духовного одиночества, знал, что чувство собственного достоинства дороже счастья. Веруя в старинную максиму: мы рождаемся, чтобы «жить на пути к истине».

Случилось так, что Олег покинул воспетый им дом на канале, получил скромную квартирку на набережной Смоленки, в двух шагах от залива, и, конечно же, чувствовал себя в огромном нелепом доме (подъезд 19, кв. 673) неуютно, так и не признав новое жилье своим. «Он был тяжко и мучительно болен, – вспоминала Г. М. Цурикова, знавшая его не один десяток лет, – житейские невзгоды конца 1980-х и самого начала 1990-х годов его терзали, одиночество донимало. Семья распалась, дочери выросли, у них были свои заботы и свои увлечения… Бурные перемены, происходившие в это время в стране, его не оставляли равнодушным, хотя в принципе он не любил говорить о политике…»

Владимир Алексеев передавал их разговор где-то в сентябре 1992 года, когда Олег признавался: «С тех пор как я уехал из центра – я задыхаюсь. А сейчас я просто разваливаюсь. Я бы давно покончил с собой, но мне священник не разрешает. Мне на лекарства не хватает. Недавно стоял у метро и продавал „Светония“. Очень дешево. Два часа простоял – никто не купил. „Жить не хочется“, – вот что я постоянно слышу вокруг. и я не хочу. Не хочу видеть, как все продается и все покупается. Как одни на глазах бешено богатеют, а другие ходят голодные. И хоть бы богатели честно. Вот поэтому и не хочу…»

Личная трагедия Олега Базунова, со всеми его духовными метаниями и житейскими невзгодами, со всеми и откровенными и спрятанными от посторонних глаз страданиями, совпала с историческим переломом, когда и вернувший себе исконное имя Санкт-Петербург, и вся Россия в очередной раз шагнули на край бездны. Такое совпадение по-своему симптоматично, однако трагедия писателя Базунова этим не исчерпывается. В том разговоре с В. Алексеевым Олег жаловался, что «не написал еще „одной вещи“, здоровья не хватило». Запечатленная в его книгах исповедь так и осталась незавершенной.

12 октября 1992 года Олег Базунов погиб, упав с седьмого этажа на асфальтовый двор дома на Смоленке.

В некрологе, опубликованном во вдруг тогда возникшем и тут же исчезнувшем журнале «Русский разъезд», в частности, говорилось: «Ушел из жизни Олег Базунов. Ушел так же мужественно, как и жил. Ушел, как уходят уставшие от болезней и старости восточные люди… Первооткрыватель новых литературных форм, он в своем „Мореплавателе“ пел трагическую песнь истинного художника. Эстетика его лучших произведений зиждется на духовности, и подтекст его письма незрим для людей непосвященных и воспитанных на рациональном сознании однолинейной советской литературы…»

Круг чтения

Мандельштам однажды заметил: «Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова». А Омри Ронен, приведя эти слова, заключил, что данные о круге чтения Мандельштама для исследователей его творчества важнее биографических данных. По-моему, это относится не только к Мандельштаму и не только к «разночинцам», к коим я бы Олега Базунова причислять не стал, его биография сама по себе более чем весома, но и череда его читательских предпочтений показательна.

В семейном архиве Базунова сохранился любопытный документ – обстоятельный конспект научных статей из выпущенного в 1932 году сборника, посвященного мифу о Тристане и Исольде, история которого прослеживалась, по словам редактора сборника академика Н. Я. Марра, «как общий на всем Востоке и Западе предмет культа», – от Египта до Руси, от Междуречья до Пиренеев, Британских островов и Франции, где героиня мифа Исольда, «божество страсти и любви, равно и войны», переродилась в героиню рыцарского романа. Вариации этого мифа анализировались в статьях «Иштар-Исольда в библейской поэзии» (И. Г. Франк-Каменецкого), «Античные аспекты сюжета Тристана и Исольды» (Б. В. Казанского), «Сюжет Тристана и Исольды в мифологемах Эгейского отрезка Средиземноморья» (О. М. Фрейденберг) и еще в ряде статей видных историков и филологов. Генезис мифа о Тристане и Исольде освещался в сборнике всесторонне, однако Базунова, смею предположить, привлекала не культурно-историческая трансформация этого мифа, а истоки его возникновения и первобытное сознание, миф породившее. В. В. Струве в статье «Иштар-Исольда в древневосточной мифологии» акцентировал: «Корни древнего мифа о богине матриархальной Афревразии приводят нас к представлениям первобытного человечества…» И вот эти-то корни представлений первобытного человека, скрупулезный анализ их появления, думается, интересовали Базунова в первую очередь. Как и концепция Б. В. Казанского, считавшего, что в этом мифе космологический и антропологический моменты нераздельно слиты, а история и природа поглощаются «в неразделимом диффузионном синтезе». Древнее мышление, полагал Б. В. Казанский, не столько «отражает», сколько сигнализирует действительность.

Базунов испытывал потребность сигналы первобытной действительности, импульсы «глубинного времени» улавливать. Он был наделен врожденным ощущением вечности – отсюда и повышенное внимание к первореальности, ко всякой древности, к античности и философии Платона. Базунов в своих книгах недаром стремился проникать «за внешний край жизни» в надежде за поверхностью реальности приблизиться к скрытым сущностным смыслам. Его, как помним, постоянно беспокоило тайновидение Единого мира – вселенского и земного, видимого и невидимого, нынешнего, насущного и давно ушедшего, окутанного пеленой вечности, мира осязаемого и мира умопостигаемого. Формирование такого взгляда на мир не обошлось без обращения к Платону. «Диалоги» Платона Базунов еще в молодости читал, по его признанию, «с превеликой радостью», особенно выделяя «Пир» и «Федра».

Учение Платона о познании мира впрямую связано с понятием души, вселенской и человеческой. «Вселенская душа бессмертна. Ведь вечнодвижущееся бессмертно», – сказано Сократом в «Федре». «Вселенская душа, – сказано там же, – ведает всем неодушевленным, распространяется же она по всему небу, принимая разные виды. Совершенная и окрыленная, она парит в вышине и правит миром…» Если же она, настигнутая какой-нибудь случайностью, исполнится забвения и зла, душа тяжелеет, теряет крылья – и получает «земное тело», вселяясь в смертного человека, в животное или в дерево, или нисходит в «подземные темницы».

Когда в «Мореплавателе» Базунов рассуждал о птице, летящей над безбрежным океаном, об отчаянных ее усилиях не складывать крылья, не опускаться вниз, в роковые волны; когда в «Тополе» он призывал всем существом своим, как птица, стремиться к свободному полету, – платоновская мысль о душе, парящей в вышине и правящей миром, как бы негласно присутствовала в тексте. В «Тополе» автор, с явной оглядкой на Платона, восхищался духом вечности, духом старины, способным «окрылить и еще не обретшую крылья душу», поднять ее «на высоту, с которой открываются невидимые простым глазом ландшафты», проникался свободным духом, способным увлечь ее «в дальние дали как будто канувших времен и событий» и вдохнуть «вдруг в себя там, на высоте, под легкими высокими облаками невыразимо разряженный воздух вневременной выси».

Согласно Платону, душа, вселившаяся в человека, человеческая душа, тоскует о том, что она, созерцала, когда «заглядывала в подлинное бытие», она силится припомнить «подлинно сущее», тянется к благу, но это ей нелегко дается. Душе предстоит долгий путь воспитания, с тем чтобы восстановить «все священное», узнанное ею раньше. Поэтому жизненная цель человека – стремиться к нравственному совершенству, к духовной красоте.

И краеугольным камнем христианства тоже было спасение человеческой души, которая нуждается в неусыпном воспитании. Древние подвижники веры недаром предостерегали: человеческая душа, если она уклоняется от добродетели, – впадает в грех. Святой Ефрем Сирин (чью молитву Великого поста Олег Базунов особенно любил повторять) сокрушался от имени Христа: «Для чего ты, душа, возгнушалася небесным своим чертогом, который наполнен светом славы?.. Для чего ты, душа, сделалась мне чуждой, непристойной делами и помыслами?.. И призывал благоверного христианина: «Стой, как цветоносное дерево, охраняя плоды добродетелей своих, чтобы не подкрался червь гордыни и не подточил в тебе плода смиренномудрия, чтобы ложь не похитила у тебя истины, чтобы тщеславие не омрачило твоего благоговения, чтобы гнев не отнял у тебя кротости…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Записки любителя городской природы"

Книги похожие на "Записки любителя городской природы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Базунов - Записки любителя городской природы"

Отзывы читателей о книге "Записки любителя городской природы", комментарии и мнения людей о произведении.