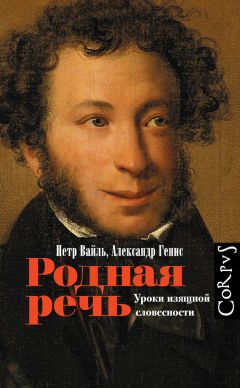

Александр Генис - Родная речь. Уроки изящной словесности

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Родная речь. Уроки изящной словесности"

Описание и краткое содержание "Родная речь. Уроки изящной словесности" читать бесплатно онлайн.

“Читать главные книги русской литературы – как пересматривать заново свою биографию. Жизненный опыт накапливался попутно с чтением и благодаря ему… Мы растем вместе с книгами – они растут в нас. И когда-то настает пора бунта против вложенного еще в детстве отношения к классике”, – написали Петр Вайль и Александр Генис в предисловии к самому первому изданию своей “Родной речи”.

Авторы, эмигрировавшие из СССР, создали на чужбине книгу, которая вскоре стала настоящим, пусть и немного шутливым, памятником советскому школьному учебнику литературы. Мы еще не забыли, как успешно эти учебники навеки отбивали у школьников всякий вкус к чтению, прививая им стойкое отвращение к русской классике. Авторы “Родной речи” и попытались снова пробудить у несчастных чад (и их родителей) интерес к отечественной изящной словесности. Похоже, попытка увенчалась полным успехом. Остроумный и увлекательный “антиучебник” Вайля и Гениса уже много лет помогает выпускникам и абитуриентам сдавать экзамены по русской литературе.

Незатейливые крыловские басни во многом заменили в России нравственные установления и институты.

Примечательно, что и сам Крылов, и его современники – даже весьма проницательные – полагали, что он растет как раз от моралистики к высокой поэзии, и не ценили утилитарную пользу басен. “Многие в Крылове хотят видеть непременно баснописца, мы видим в нем нечто большее”, – писал Белинский. И далее: “Басня как нравоучительный род поэзии в наше время – действительно ложный род; если она для кого-нибудь годится, так разве для детей. Но басня как сатира есть истинный род поэзии”. Примерно так же отзывался о крыловских баснях Пушкин.

В этих суждениях явственен элемент оправдания: все же басня – дело служебное, низменное, детское. Другое дело, если она – сатира.

Великие умы оказались неправы. Крылов написал две сотни басен, из которых уцелели для отечественной культуры не больше двух десятков. Десять процентов – это очень высокий показатель. Но существенно то, что уцелели вовсе не те стихи, которыми гордился автор и восхищались современники. Только в специальных работах упоминаются когда-то сенсационные “Пестрые овцы” или “Рыбья пляска”, в которых Крылов разоблачал и бичевал. Они – за пределами массового сознания, как пересекающиеся параллельные прямые. Зато бессмертны строки “А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь”. Неслаженные квартеты существуют во все времена, без всяких политических аллегорий.

Басне достаточно того, что она по сути своей – и так аллегория. Первая метафора в человеческом сознании. Когда человек задумался, как ему вести себя в окружающем мире, он проиллюстрировал свое мнение примером. А обобщенный пример – и есть басня. Только на помощь пришла младенческая идея антропоморфизма: так появились говорящие лисы, львы, орлы.

То, что на струнных играют проказница Мартышка, Осел, Козел и косолапый Мишка, – уже забавно, уже достаточно. Лишь скуку может вызвать знание, кого обозначают эти звери: департаменты законов, военных дел, гражданских и духовных дел, государственной экономии. Посвященные современники могли тонко улыбаться: как отхлестал Крылов Мордвинова с Аракчеевым. Но уже через несколько недель никто не помнил о разногласиях в Государственном совете – тем более через годы. Осталась складно выраженная банальная истина: суть не подменишь суетой, умение – болтовней. Тем и жив “Квартет”, – а не сатирой.

Но Крылов не мог знать, кем останется в памяти потомков, и уж конечно не думал оставаться моралистом. Моралистом он уже был – с самого начала.

Насмотревшись на разные стороны жизни (с девяти лет в чиновничьей службе – в Твери, а потом в Петербурге), Крылов обличал порок с 15-летнего возраста, когда написал комическую оперу “Кофейница”. Затем пришел черед журнала “Почта духов”, который он писал и издавал в одиночку.

Это были зады Новикова и Фонвизина – российский просветительский классицизм: тщеславная Таратора, глупый граф Дубовой, вертихвостка Новомодова, бездарный Рифмоград, распутницы Бесстыда, Всемрада, Неотказа. По сути, такие произведения не предназначены для чтения: достаточно ознакомиться со списком действующих лиц. Имена исчерпывают классицистское негодование при виде пустоты петиметров и щеголих, засилья французов, ничтожества идеалов светского человека: “Я сыскал цуг лучших английских лошадей, прекрасную танцовщицу и невесту; а что еще более, так мне обещали прислать маленького прекрасного мопса; вот желания, которые уже давно занимали мое сердце!”

Мрачным обличителем бродит моралист по балам и приемам, резко выделяясь стилизованной простотой на фоне общества: “Из Америки или из Сибири изволили вы сюда прибыть? – спросил меня незнакомый. – Я очень любопытно желал бы услышать от вас о тамошних диких народах; по вашим вопросам мне кажется, что они еще не лишились своей невинности”.

Невинное сознание обличителя Крылова более всего возмущали браки по расчету, супружеские измены, проворный разврат, любовники знатных дам, набранные из сословия лакеев и волосочесов. Несоразмерность его ярости заставляет подозревать какую-то личную обиду. Во всяком случае, облик невозмутимого Будды, добродушного дедушки не вяжется с этим Савонаролой. Примечательно, что к басням Крылов пришел, когда ему уже было за сорок, – и, похоже, это возрастное: как громогласные декларации молодости сменяются старческим брюзжанием, так классицистские проповеди сменились нравоучительными аллегориями про лисичек и петушков.

Но и в баснях Крылов оставался в первую очередь моралистом – несмотря на старания тогдашних и позднейших любителей его творчества выявить остросатирическую тенденцию. Кому сейчас есть дело до политических убеждений баснописца? Он по какому-то недоразумению бесповоротно зачислен в некий прогрессивный лагерь. Это Крылов, автор басен “Конь и Всадник” (о необходимости обуздания свободы), “Сочинитель и Разбойник” (о том, что вольнодумец хуже убийцы), “Безбожники” (о покарании даже намека на неверие!).

Но в исторической перспективе все сложилось правильно: этих басен никто не знает, и не надо – потому что они скучны, замысловаты, длинны, темны. А лучшие написаны стройно и просто – настолько, что являют собой одну из загадок русской литературы: никто до Пушкина так не писал. Кроме Крылова. Пушкин открыл шлюзы потоку простоты и внятности, но Крылов как-то просочился раньше.

Чеканные нравоучительные концовки крыловских басен легко было заучивать гимназистам. Гимназисты росли, у них появлялись дети и ученики, которых они усаживали за те же басни. Чиновники и государственные деятели были выросшими гимназистами, воспитанными опять-таки на аллегорической крыловской мудрости. Российскую гимназию сменила советская школа, но басни остались, иллюстрируя тезис о нетленности искусства.

Когда Белинский писал, что басня “годится разве для детей”, он явно недооценивал такое функционирование жанра. Детское сознание охотно усваивало и несло по жизни нравственные нормы, гладко изложенные в рифму при помощи интересных зверюшек. На это накладывались обстоятельства российской истории.

Главный нравственный источник христианского мира – Писание – многосмыслен и альтернативен. Даже самая определенная из речей Иисуса – Нагорная проповедь – допускает множество толкований. Даже когда “ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: …Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют” (Мф 13:11–15) – это снова иносказание. И так со всеми евангельскими притчами: истина, скрытая в них, всегда неоднозначна, сложна, диалектична.

Страна, не знавшая Реформации – парадоксально прошедшая лишь через контрреформацию (раскол), и народ, часто путавший, где Бог, а где царь, – ориентировались более на евангельскую букву, чем на евангельскую притчу. Упор на буквальное прочтение текста породил в России литературоцентристскую культуру, с которой связаны высочайшие взлеты и глубочайшие падения в истории нации.

Российская мысль, развиваясь, подошла-таки к понятию альтернативной нравственности. Но произошли исторические события – и вновь воцарилась догма, однозначная мораль. Басни Крылова – тоже догма, но куда более удобная, внятная, смешная. А главное – усвоенная в детстве, когда вообще все усваивается надежнее и долговечнее.

Но раз в силу отсутствия демократических институтов и гласности мораль в России тяготела к одноплановой определенности, то не отразил ли это Крылов, опираясь при этом на народную мудрость? Пишет же Гоголь: “Отсюда-то (из пословиц) ведет свое происхождение Крылов”. В любом учебнике русской литературы как общее место отмечается, что моралистические концовки басен вытекают непосредственно из народных пословиц. Но так ли это?

На самом деле фольклор отнюдь не сводится к ряду прописных истин. Действительно, любой басне Крылова можно подобрать аналог среди пословиц. Но с тем же успехом – и прямо противоположную концепцию. Там, где баснописец предлагает готовый рецепт, народное сознание ставит перед выбором.

В басне “Мартышка и очки” бичуется невежество. Пословица вторит: “Умный смиряется, дурак надувается”. Но рядом существует и другое изречение: “Много ума – много греха”. Или еще циничнее: “Не штука разум, штука деньги”.

Хвастаться и врать нехорошо – поучает Крылов в басне про синицу, которая грозила поджечь море. Правильно – соглашается народ: “Доброе дело само себя хвалит”. Но и: “Не бывает поля без ржи, а слова без лжи”.

“Ларчик” ратует за простоту без суемудрия. Пословица тоже умиляется: “Где просто, там ангелов со сто”, но тут же опровергает: “Простота хуже воровства”.

С детства всем известно, что трудолюбивый Муравей – герой положительный, а попрыгунья Стрекоза – отрицательный. Пословица призывает: “Хочешь есть калачи, так не сиди на печи”, но народ сомневается: “От работы не будешь богат, а будешь горбат”.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Родная речь. Уроки изящной словесности"

Книги похожие на "Родная речь. Уроки изящной словесности" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Генис - Родная речь. Уроки изящной словесности"

Отзывы читателей о книге "Родная речь. Уроки изящной словесности", комментарии и мнения людей о произведении.