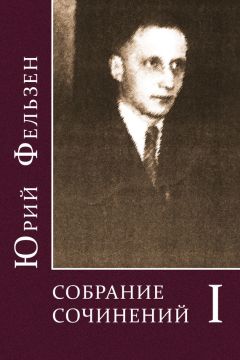

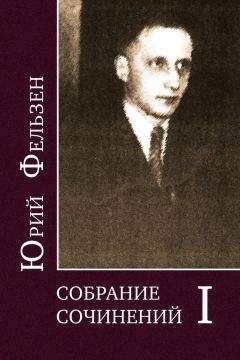

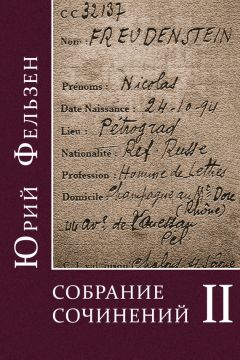

Юрий Фельзен - Собрание сочинений. Том II

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Собрание сочинений. Том II"

Описание и краткое содержание "Собрание сочинений. Том II" читать бесплатно онлайн.

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Гостеприимно-любезный до конца, он вызвался нас провожать и, когда мы в такси остались вдвоем, предложил еще посидеть в каком-нибудь «спокойном местечке». Я легко на это согласился – он был мне в чем-то любопытен, да и ночная безалаберная жизнь неотразимо меня привлекает: подобно всем неврастеникам, я ночью возбужден и общителен, а утром замкнуто-брезглив. Мы очутились в маленьком баре, дорогом, но сравнительно уютном, и Анька, потеплевший от вина, как-то сделался добрее и сердечней, сохраняя, правда, в обращении оттенок покровительственной важности. Он несколько навязчиво меня угощал («Душечка, пейте, ешьте, не стесняйтесь»), расспрашивал о Петрике, о вас, и поделился рядом наблюдений, достаточно трезвых и плоских: «Ваша Леля классная женщина, поверьте, я знаю в них толк, но идиотски выбрала мужа и скоро это поймет – вы лучше бы ей подошли, а впрочем, ей нужен мужик с большим капиталом и с характером». Он намекал конечно на себя, хотя в разговоре со мной не обнаружил характера и силы – напротив, он жалко раскис, говоря о своем одиночестве, о неблагодарности многих людей, ему безгранично обязанных, об их предательском к нему отношении (наперекор недавним рассказам про тех, кто ему помогали): «Я знаю, что каждого куплю за подачку, за шампанское, за ужин, и нет бескорыстных друзей». Разумеется, он не заметил, что мог и меня оскорбить словами о шампанском и об ужине и прочими в этом же роде, но я заранее к ним приготовился и благодушно их воспринимал, отвечая по возможности впопад (мы толстокожи и теряем самолюбие, если с кем-либо решили не считаться). Я заявил, что «ставка на деньги» ведет к неизбежным провалам, что нам удается купить лишь видимость, лишь призрак отношения, что дружба приобретается дружбой, но он меня сразу прервал, искренне чуждый этим советам, неспособный даже в них вслушаться, к тому же боясь отказаться от своей умилительной позы. Мне надоело его утешать, и я придумал новую тему – о знакомых, о прошлом, о Москве – и он как-то мгновенно оттаял: мы с каждым, враждебно настроенным, очерствевшим от жизни человеком легко, при желании, сблизимся – ведь у каждого есть свой запас стыдливо-тайных, глухих воспоминаний, романтически-любовных или детских, и надо умело их вызвать, чтобы вмиг кого угодно укротить. Я попытался тут же использовать необычайное волнение «патрона» и начал расхваливать Павлика – должно быть, слишком прозрачно – по крайней мере, сжавшись, прищурившись, он на меня удивленно посмотрел и неприязненно-сухо возразил:

– Вы просто не знаете Ольшевского. Он карьерист и последнее ничтожество.

Как ни странно, это понятие нередко мы применяем ко всяким людям, на нас непохожим, возводя в образец самих себя, и для меня ничтожество – «патрон», с его интеллектуальной слепотой, а для него и Павлик, и я, с нашей наивной бестолковостью в делах. Впрочем, на Павлика он нападал и по другому, личному поводу:

– Скажите, кто его пригрел, у кого научился он работать и кем бы остался без меня – дрянным и глупым мальчишкой. И как же он мне отплатил, прельстился грошевой надбавкой, ушел от меня – и прогадал. Пускай теперь побегает за мной.

Тогда я открыл, почему Арман Григорьевич себе противоречит, говоря в присутствии Павлика о верности, им вознагражденной, и жалуясь позже, без него, на вечное общее предательство: в первом случае он Павлику мстил, во втором изливал свою горечь. Я также понял, что он не забудет и никогда этой «измены» не простит и что смягчить его не удастся: ему, для утоления тщеславия, надо видеть как можно нагляднее результат своих благодеяний, благодарную зависимость тех, кого он осчастливил и «пригрел», а помогать без шума и бахвальства, издалека, скрываясь, он не станет и возмутится больше всего, если никто из посторонних не заметит его расходов и жертвенных услуг. Невольно я сравниваю с этим деликатно скрываемую помощь, безыменные добрые поступки, сердечно-милую, простую широту, какую приписываю Петрику и, пожалуй, еще Сергею Н. – в ней есть преодоление грубости, корыстных животных инстинктов, «очеловечение», душевный полет, всё, что меня особенно прельщает и что я наиболее ценю, сознавая, насколько повторяюсь, да и вообще, насколько не нов, предпочитая правду новизне. Такая правда едва ли точна, и в чистом виде у нас не бывает ни дурных, ни возвышенных свойств: вероятно, и Анька Давыдов порой способен как-то взволноваться из-за радости, им причиненной, вероятно, могут возникнуть и у Сергея Н. мечты о награде, надежды на вашу признательность, только он их сейчас же устыдится и постарается в себе подавить, и вторичное это побуждение, это раскаяние, это усилие неизмеримо важнее для меня первоначального смутного толчка, оттого, что подобные усилия нас меняют, нас даже создают, в них наша цель, наш будущий облик, и несомненно, весь медленный путь человеческой борьбы за благородство, за духовный мучительный подъем, состоит из «вторичных побуждений», из недовольства предыдущими ошибками. И вот, сопоставляя две крайности – Сергея Н. и Аньку Давыдова – я убеждаюсь в огромном различии того, что пройдено одними людьми и в чем другие жалко отстали, на тысячи веков и поколений, и у меня появляется вопрос, на который ответа не знаю – идет ли человечество за лучшими, или эти немногие лучшие непоправимо, безысходно одиноки.

Мой разговор с Арманом Григорьевичем неловко обрывался, иссякал: желая найти с ним общий язык и незаметно его подразнить, я привел ему цифры гонораров Сергея Н. за несколько лет (нарушив тайну, вами доверенную), но он меня мгновенно «забил» такими чудовищными суммами, таким количеством денег, им заработанных, истраченных, раздаренных, что я – слишком поздно – пожалел о чрезмерной своей неосторожности. И действительно, перед врунами не стоит высказывать сенсаций: они любую превзойдут и обесценят своими измышлениями, и нужно терпеливо их выслушать, чтобы как-то их «переплюнуть» и достигнуть большего эффекта. И все-таки эти «блеферы», лишенные чувства стыда и страха смешных разоблачений, нередко в жизни побеждают утонченно-расчетливых умников, словно жизнь поддается их фантазии: быть может, подобный успех легкомыслия, наглости и глупости (особенно в денежных делах) – один из признаков нашего времени, тревожной его неустойчивости, конца буржуазного порядка – или всегда, во всякое время, чем беднее сердце и ум, тем ясней и прямее дорога. Я Аньке не стал приводить своих о нем скептических суждений, ему привычно старался понравиться и, кажется, этого добился.

Композиция

Май месяц, похожий на октябрь – мы только что переехали на дачу и чинно гуляли всей семьей по пустым еще аллеям и улицам. Я не успел отвыкнуть от гимназии (к тому же предстояли последние экзамены), от петербургской размеренной жизни, от городских знакомых и товарищей, и здесь, в этой сырости, в этой грязи ощущал свою бесприютность, оторванность от прежней колеи, казавшейся незыблемо-прочной. Мы дошли почти до берега залива, и на скамейке, под навесом из белых берез, непрерывно качавшихся от ветра, сидели мои старые приятельницы (мы тут проводили десятое лето) – Люся Никольская и Тоня Кострова. Я в Петербурге их не встречал, и меня в них поразило что-то новое – улыбка, лукавство в глазах, двусмысленно-веселая приветливость. Кто-то из старших шутливо сказал: «Ну, Тоня становится красавицей», – и я впервые наглядно почувствовал ревниво-азартное волнение, что кому-то она предназначена, неужели другому, а не мне. Мы так же чинно вернулись домой, и я – сам не зная, почему – к ним стремительно помчался обратно, по лужам и мокрым дорожкам, на легоньком своем велосипеде, уверенный, что обе, на той же скамейке, ждут меня с нетерпеливым любопытством. И действительно, в серых макинтошах, с остроугольными смешными капюшонами, они сидели, прижавшись друг к дружке, и мне, не скрывая, обрадовались. Разговор был немного напряженный, из-за моей чрезмерной стеснительности – мы говорили о театре, о книгах, о любви (и это нам как раз не удавалось), и оживленней, с непритворным увлечением, о непосредственных наших интересах – об отметках и учителях. Как полагалось в тогдашнем нашем возрасте (я приближался к шестнадцати годам и должен был, как и Тоня, перейти из шестого класса в седьмой, а Люся была восьмиклассницей), мы хвалились везучестью и смелостью, «счастливым билетом» на русском экзамене или громким скандалом с инспектором. Я больше всех при этом заносился и откровенно порою сочинял, но с долей беспокойства и даже тревоги: ведь главное еще предстояло, а мне уже в то время казалось, что будущее можно как бы сглазить слишком ранней, беззастенчивой хвастливостью (и посейчас основное мое суеверие, увы, неоднократно оправдывавшееся – впрочем, оно не относится к другим). Мои гимназические страхи не смягчала задорная Тонина улыбка: я несравнимо сильнее им поддавался, чем смутно намечавшейся влюбленности. Обе подруги явно принадлежали к породе насмешливых и бойких и мне учинили подробный допрос, словно хотели меня испытать и найти мое слабое место. Люся была развязнее Тони, чуть-чуть флегматической и вялой – некрасивая, с худенькой лисьей головкой, с голубоватыми хитрыми глазами, коротконогая, с крохотными ручками, она слыла среди нас «интеллигентной», «массу читала», любила стихи и «массу знала наизусть» – «всего Надсона», «Мцыри» и «Галуба» (с каким надрывно-звонким торжеством она, декламируя, спрашивала: «Тазит! где голова его?»). Перед ней я совсем не робел – из-за давнишнего близкого нашего знакомства и ее неблагодарной наружности (для меня очевидно «бесполой») – и сразу облегченно вздохнул, когда Тоня нерешительно начала прощаться: «Мне будет влет – я ушла потихоньку – но зубрить надоело до чертиков». Как только она поднялась и пошла своей тяжелой походкой, Люся меня презрительно выругала, с какой-то неожиданной злобой: «Ты не умеешь, дурень, ухаживать, если влюбился, надо провожать», – и я послушно Тоню догнал, ведя велосипед и не зная, что в сущности нам делать вдвоем. Тоня, нисколько мне не удивляясь, по-прежнему спокойно улыбалась – я пытался и не мог разобрать, есть ли это поощрение флирта или обычная милая вежливость. С трудом из себя выжимая лишенные смысла, пустые слова (чтобы просто что-нибудь сказать – ведь, ухаживая, нужно разговаривать), я искоса Тоню разглядывал и находил ее опять-таки иной, чем раньше, чем в предшествующее лето: не то она изменилась, повзрослела, не то я сам в ней старался что-то найти, чего еще недавно не искал. Высокая, ростом с меня, она как-то вдруг поражала ленивой грацией, упрямым здоровьем и земной, устойчивой силой, и это вытеснило, вмиг перевесило, без остатка во мне уничтожило предыдущую трехлетнюю влюбленность в ангелоподобную светленькую девочку, слишком расплывчато-воздушную и легкую. Я годами в себе поэтизировал это наивно-мальчишеское чувство, его бережно скрывая от всех и, конечно, от самой героини, и вот оно мгновенно исчезло, что потом со мной бывало не однажды – иу других в отношении меня (к сожалению, последнее чаще). Я продолжал рассматривать Тоню, и насколько могу сейчас судить, в ее наружности трогало меня то, что не раз меня трогало в женщинах (и кажется, буквально во всем, в картинах, в музыке, в свойствах ума) – сочетание силы и утонченности: впечатление это создавали ее в меру полная статная фигура, густые каштановые пышные волосы, смугловато-розовые щеки и правильные мелкие черты округленно-овального, чуть длинного лица. Меня также в ней умиляла манера сердито поправлять спускающиеся пряди волос большой, тяжелой, узкой рукой, и нежно очерченный рот, и недостаточно белые зубы, и даже сломанный верхний передний. Правда, затем, в ближайшие дни, в начале каждой нашей встречи, меня кое-что охлаждало, и я заранее этого боялся, но вскоре «принял» ее целиком, и меня одинаково пленяли ее дурные и выигрышные свойства: на ней подтвердился мой опыт с предыдущим «детским романом» – что мы находим волшебную власть во всем, что касается возлюбленной – в ее имени, в голосе, в словах (пускай случайных, плоских, незначительных) и в смешных, второстепенных мелочах, вроде адреса, названия улицы и фамилии главной подруги. Я Тоне так и не сказал, что она мне по-новому нравится и что нам необходимо встречаться, хотя решил ей это сказать и наспех приготовил какие-то фразы – я ждал поощрения, малейшего «аванса», но Тоня, с улыбкой, молчала и в конце, загадочно-сдержанно, благодарила за «милые проводы»: я тогда, разумеется, не знал о вечной женской неясности для нас, об ожидании мужской инициативы, о том, что и при явной благо склонности мы должны добиваться ответности, как бы с трудом ее достигая, что это закон любовной игры, и мой инстинкт, слишком поздно пробудившийся, мне в то время еще не помогал. Это отчасти у меня происходило из-за одной моей странной особенности (впрочем, свойственной в молодости многим) – несовмещения, отрыва, разделения сентиментальной и чувственной области: так было и с «первым романом», и теперь, по-видимому, с Тоней (при всей физической ее привлекательности), и это, вероятно, убивало мужскую мою «инициативу».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Собрание сочинений. Том II"

Книги похожие на "Собрание сочинений. Том II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Фельзен - Собрание сочинений. Том II"

Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений. Том II", комментарии и мнения людей о произведении.