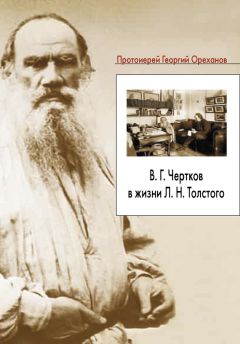

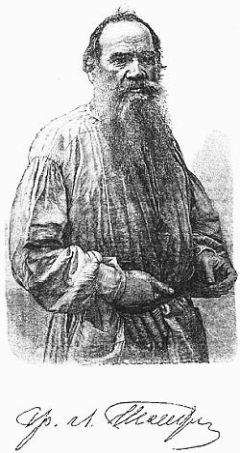

Протоиерей Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Описание и краткое содержание "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы" читать бесплатно онлайн.

«И снова Лев Толстой и его конфликт с Церковью, сколько можно?!» – скажет читатель, вяло листая книгу, – и будет не прав. Есть конфликты в истории, к которым человечество возвращается время от времени – не потому, что открылись новые факты, а потому что на новом витке жизни старый конфликт неожиданно наполняется иным содержанием и требует иного толкования и иного анализа. Меняется общество, ломаются традиционные представления – не говоря уже о взглядах отдельного человека. И сейчас, когда Церковь стала занимать заметное место в общественной жизни и в сознании многих людей, вопрос: за что же ее так невзлюбил великий русский классик, невзлюбил настолько, что, забросив творчество, встал один на один в борьбе с нею – требует ответа на уровне нашего сегодняшнего понимания. Ответа не однолинейного, как в компьютерной игре: кто был прав, кто победил в этой борьбе – а сложного, обращенного в многослойную культуру прошлого и дающего сегодня почву для личного выбора.

Поэтому тема «Толстой и Церковь» вернулась в нашу литературу. Новая книга проректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Георгия Ореханова безусловно привлечет внимание тех, кому небезразличны пути как общественного, так и личного духовного возрастания.

Интересно, что если впечатление от разговора с Л. Н. Толстым у К. Н. Леонтьева было, как мы видим, достаточно негативным, то писатель, наоборот, отметил в своем дневнике: «Достиг терпимости православия в этот приезд» (51, 23–24), а беседу с К. Н. Леонтьевым отметил как «прекрасную» (скорее всего, это была ирония). Интересна запись по поводу данной поездки и встречи с преп. Амвросием в дневнике А. В. Богданович (со слов сестры писателя, М. Н. Толстой): «Его беседу с ним сестра его не слышала, но после нее Толстой менее стал нападать на монастыри и начал высказывать большее снисхождение к чужим мнениям»[86].

Наконец, летом 1896 г. писатель приезжает в монастырь с женой, С. А. Толстой, и встречается со старцем Иосифом (Литовкиным), бывшим келейником преп. Амвросия, к тому времени уже почившего, а также с сестрой М. Н. Толстой в Шамордино.

Иосиф (Литовкин), преп. (1837–1911) – оптинский старец, в течение долгого времени выполнял обязанности келейника старца Амвросия, предположительно в 1896 г. впервые близко познакомился с Л. Н. Толстым.

Шамординский женский монастырь (Казанская Амвросиева пустынь) – ставропигиальный монастырь, находится в 12 км к северу от Оптиной пустыни. Учрежден в июне 1884 г. трудами и попечением оптинского старца Амвросия и его духовной дочери, Софии Михайловны Болотовой, первой настоятельницы монастыря (в постриге – схимонахиня София).

Знакомство с преп. старцем Иосифом было для писателя значимым событием: даже при своем критическом отношении к старчеству он, очевидно, проникся любовью к преемнику преподобного Амвросия, человеку светлому, радостному и милосердному.

После этой поездки в письме сестре от 17 сентября 1896 г. из Ясной Поляны Толстой, посылая ей некоторые книги, просит: «Передай их от меня игуменье вместе с выражением моих чувств уважения, благодарности и симпатии <…> С большим удовольствием и умилением вспоминаю пребывание у тебя. Передай привет всем монахиням знакомым»[87].

Последним было пребывание писателя в Оптиной пустыни незадолго до смерти, в октябре 1910 г., после ухода из Ясной Поляны.

Таким образом, можно констатировать, что в течение всей жизни именно «оптинское христианство» стало для Л. Н. Толстого неким эталоном, образцом, даже тогда, когда писатель вступил в стадию острого конфликта не только с Церковью, но даже с самими старцами. Тем не менее, несмотря на этот конфликт, выбор маршрута последнего в жизни путешествия Л. Н. Толстого не представляется случайным или ситуативным: перед смертью он ехал туда, где его знали, помнили и были готовы выслушать.

Духовный перелом

«Мне суждено было влюбиться в метафизику».

И. Кант«Странник! – Это слово

Станет именем моим.

Долгий дождь осенний…»

Мацуо БасёПринято считать, что духовный кризис Л. Толстого приходится на конец 1870-х – начало 1880-х годов. Действительно, в этот период писатель пережил глубокий мировоззренческий перелом, приведший к изменению его отношения к Церкви и появлению в следующие 30 лет ряда произведений религиозно-философской направленности. Это «Исповедь», «Исследование догматического богословия», «Соединение и перевод четырех Евангелий», «В чем моя вера?», «О жизни», «Царство Божие внутри вас», публицистические статьи «Так что же нам делать?», «Не могу молчать», роман «Воскресение» и др. В этих сочинениях Толстой предпринял попытку теоретически обосновать свои новые взгляды на религию, нравственность, искусство, политику, цивилизацию, крестьянский вопрос.

Следует иметь в виду, что Л. Толстой был вообще склонен к кризисам и испытывал их много раз и раньше.

В период пребывания на Кавказе в 1851 г. Л. Н. Толстой неоднократно заносит в свой дневник мысли о молитве, о высоком состоянии своей души, о выполнении молитвенного правила (46, 61 и далее; 240, 100). Та же ситуация повторяется во время заграничного путешествия в 1857 г. В следующем, 1858 г., писатель переживает мощный духовный подъем, который отразился в замечательных письмах к двоюродной тетке, гр. А. А. Толстой – ей еще суждено сказать свое веское слово в этой книге.

«Бабушка! Весна!

Отлично жить на свете хорошим людям; даже и таким, как я, хорошо бывает. В природе, в воздухе, во всем надежда, будущность и прелестная будущность. – Иногда ошибешься и думаешь, что не одну природу ждет будущность счастья, а и тебя тоже; и хорошо бывает. Я теперь в таком состоянии и с свойственным мне эгоизмом тороплюсь писать вам о предметах только для меня интересных. – Я очень хорошо знаю, когда обсужу здраво, что я – старая, промерзлая, гнилая и еще под соусом сваренная картофелина, но весна так действует на меня, что иногда застаю себя в полном разгаре мечтаний о том, что я растение, которое распустится вот только теперь, вместе с другими, и станет просто, спокойно и радостно рости на свете Божьем. По этому случаю к этому времени идет такая внутренняя переборка, очищение и порядок, какой никто, не испытавший этого чувства, не может себе представить. Все старое прочь, все условия света, всю лень, весь эгоизм, все пороки, все запутанные, неясные привязанности, все сожаленья, даже раскаяние, – все прочь! Дайте место необыкновенному цветку, который надувает почки и выростет вместе с весной! – Грустно вспомнить, сколько раз я тщетно делывал то же самое, как кухарка по субботам, а все радуюсь своему обману и иногда серьезно верю в новый цвет и жду его».

Л. Н. Толстой и А. А. Толстая. Переписка (1857–1903). М., 2011. С. 104.Однако уже через два года в его дневнике появляется первая ласточка грядущего «обновления».

«Машинально вспомнил молитву. Молиться кому? Что такое Бог, представляемый себе так ясно, что можно просить Его, сообщаться с Ним? Ежели я и представляю себе такого, то Он теряет для меня всякое величие. Бог, которого можно просить и которому можно служить, есть выражение слабости ума <…>Да Он и не существо. Он закон и сила. Пусть останется эта страничка памятником моего убеждения в силе ума».

(48, 23).

Какая симптоматичная запись! Всю жизнь мысль великого писателя будет бессильно трепыхаться в границах между «законом» и «силой ума», а Личный Бог, «Бог Авраама, Исаака и Иакова», Бог Нового Завета, Бог, Которому можно «молиться», Которого можно «просить», с Которым можно «сообщаться», станет для него великим соблазном.

А теперь сравним приведенную цитату еще с одним отрывком, гораздо более поздним.

«Что я здесь, брошенный среди мира этого? К кому обращусь? У кого буду искать ответа? У людей? Они не знают. Они смеются, не хотят знать, говорят: “Это пустяки. Не думай об этом. Вот мир и его сласти. Живи!” Но они не обманут меня. Я знаю, что они не верят в то, что говорят. Они так же, как и я, мучаются и страдают страхом перед смертью, перед самими собой и перед Тобой, Господи, которого они не хотят называть. И я не называл Тебя долго, и я делал долго то же, что они. Я знаю этот обман, и как он гнетет сердце, и как страшен огонь отчаяния, таящийся в сердце не называющего Тебя. Сколько ни заливай его, он сожжет внутренность их, как сжигал меня. Но, Господи, я назвал Тебя, и страдания мои кончились. Отчаяние мое прошло. Я проклинаю свои слабости, я ищу Твоего пути, но я не отчаиваюсь, я чувствую близость Твою, чувствую помощь, когда я иду по путям Твоим, и прощение, когда отступаю от них. Путь Твой ясен и прост. Иго Твое благо и бремя Твое легко, но я долго блуждал вне путей Твоих, долго в мерзости юности моей я, гордясь, скинул всякое бремя, выпрягся из всякого ига и отлучил себя от хождения по путям Твоим. И мне тяжело и Твое иго, и Твое бремя, хотя я и знаю, что оно благо и легко. Господи, прости заблуждения юности моей и помоги мне так же радостно нести, как радостно я принимаю иго Твое».

(48, 351). Набросок, сделанный 24 марта 1879 г. на случайно подвернувшемся листе бумаги.Разница большая. Во-первых, потому, что во втором отрывке, написанном через 19 лет после первого, Толстой обращается к Богу на «ты», вопреки тому, что писал до этого, в 35 лет. Во-вторых, очень важно то, на что обращает внимание В. В. Бибихин: в последнем отрывке присутствует существенная правка, Толстой заменяет в трех местах «признание» и «призывание» на «называние». То есть Толстой пытался назвать Бога по имени: «уже не он, а ты, не закон, а лицо, или лучше сказать самый взгляд». Но при этом в словаре Толстого «назвать Бога» это вовсе не значит признать Его существом, личностью: называние Бога есть признание Его присутствия в мире, но не такого присутствия, которое признает христианское богословие и которое делает возможным обращение к Нему с просьбой о помощи, как к Личности[88].

Во избежание недоразумений хочу обратить внимание на то обстоятельство, что с некоторых пор русские школьники научились уже чуть ли не в пятом классе объяснять всем желающим, «чего не понимал Л. Толстой и в чем он ошибался». Правда, часто не прочитав у Толстого ни одной строчки. Чтобы не поддаться этому искушению, нужно почаще напоминать себе простую истину: Л. Толстой был не глупее любого из читателей этой книги. Он был гораздо культурнее и образованнее многих читателей. Наконец, и с православной традицией он был знаком достаточно основательно, особенно на теоретическом уровне.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Книги похожие на "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Протоиерей Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Отзывы читателей о книге "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы", комментарии и мнения людей о произведении.