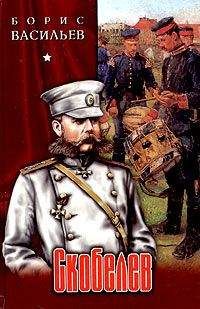

Василий Верещагин - Скобелев (сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Скобелев (сборник)"

Описание и краткое содержание "Скобелев (сборник)" читать бесплатно онлайн.

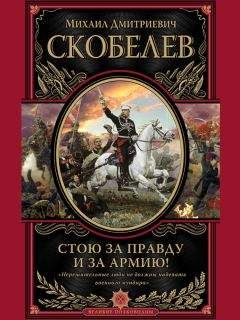

С именем генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева, которого в народе называли «Белым генералом», связаны многие блестящие победы русского оружия. Ему принадлежит значительная роль в присоединении к России Туркестана. Русско-турецкая война 1877–1878 годов за освобождение Болгарии принесла ему славу полководца, «Суворову равному». Неизмеримы заслуги Скобелева в деле славянского единения, а вся его короткая, но яркая жизнь является убедительным примером беззаветного служения Отечеству.

Российское военное командование не располагало достоверной картиной состояния армии противника. Сведения о турецкой армии носили крайне противоречивый характер, и потому в высших кругах те, кто реально оценивал вооруженные силы Турции, оказались в меньшинстве. Характерна по этому поводу выдержка из дневника М. А. Газенкампфа, который через несколько дней после начала войны сделал следующую запись: «Вообще, настроение у нас самоуверенное: все убеждены, что война кончится одним ударом и что к сентябрю все будем дома». И это ошибочное представление просуществовало до тех пор, пока русским войскам не пришлось столкнуться с противником на поле брани.

Что же в действительности представляла собой в то время турецкая армия? Высшие посты в ней занимали военачальники, чья личная преданность султану не вызывала сомнений. Генералы интриговали, стараясь выгородить перед верховным правителем свои военные дарования. Обстановку, царившую в высшем турецком командовании, очень точно обрисовал Иззет Фуад-паша в своей книге «Упущенные благоприятные случаи»: «Из всех офицеров… меньшинство правильно получили свои чины; большинство же было обязано ими протекции». Фаворитизм, каприз заменяли выбор и старшинство.

Султан опекал своих выдвиженцев, словно малых детей, но и те, из боязни потерять теплое местечко, действовали с оглядкой на своего благодетеля и строили козни соперникам. По сути, турецкая армия не имела военной доктрины, и в предвидении боевых действий генералы уповали на волю Аллаха и просчеты противника. Однако рядовой и младший командный состав турецких войск представлял серьезную силу. Солдаты отличались дисциплиной, жестокостью, выносливостью. Дух армии поддерживали муллы, неизменно подогревавшие ненависть к неверным.

Организационно турецкая армия перестроилась на основании закона, изданного в 1869 году, и делилась на кадровые войска, запас и ополчение. Основной тактической единицей стал табор, практическая численность которого составляла от шестисот до шестисот пятидесяти человек, в кавалерии численность табора превышала немногим сто человек. Вооружение турецкой армии было в общем удовлетворительное. Большая поддержка Англии и Германии сделала свое дело: и по вооружению, и по количеству боеприпасов она несколько превосходила русскую армию. Поэтому вооруженные силы Турции представляли сильного противника и борьба с ними предстояла нелегкая. Скобелев, обладавший недюжинными военными познаниями и воинской интуицией, одним из немногих догадывался, что война с Турцией будет кровавой и жестокой.

К трудностям будущей войны можно отнести и сложные условия местности – серьезная водная преграда Дунай и значительный по высоте, а следовательно труднопреодолимый пояс Балканских гор. Эти преграды в большой степени усиливали возможности турецкой армии и поэтому расценивались как основные рубежи, на которых, вероятнее всего, следовало остановить русские войска. Балканский театр действий располагался в близости к тыловым базам Турции, чего нельзя было сказать о русской армии – тот же самый Дунай вследствие небольшого количества переправ служил препятствием для бесперебойного снабжения войск.

Переправа

До начала войны с Турцией русские дипломаты вели напряженные переговоры с румынским князем Карлом Гогенцоллерном (Румынским) – выходцем из известного немецкого княжеского рода, давшего Европе с добрый десяток правителей, – о пропуске русских войск через территорию Румынии, существовавшей как отдельное княжество, зависимое от Турции и платящее ей дань. С войной России и Турции Румыния связывала надежды на полное свое освобождение от Порты, и поэтому князь Карл подписал 4 апреля Конвенцию, по которой разрешался пропуск войск Дунайской армии через территорию княжества. В назначенный день 24 апреля войска Дунайской армии перешли границу и четырьмя колоннами двинулись через Румынию к Дунаю. Этот поход частей закончился 12 мая, и русская армия поначалу заняла почти семисоткилометровый участок левого берега нижнего Дуная от Браилова[23] до Черного моря.

…В нескольких верстах от железной дороги расположился небольшой зеленый городок Плоешти. На дорогах, ведущих к нему, – двигающиеся, отдыхающие в густой тени деревьев солдаты, скрипящие обозные повозки, толпы народа на улицах, среди прохожих много офицеров, щеголеватый вид которых говорил о том, что где-то поблизости находилась квартира главнокомандующего. Господа генералы ожидали приезда царя.

Царский поезд шел медленно, часто останавливался на станциях, на которых толпился народ. На одной из таких остановок встречать царя вышли ветераны многих войн с Турцией. На правом фланге стоял седой, как лунь, фельдфебель с многочисленными наградами на изрядно потертом мундире. Александр II, поблагодарив его за ратный труд, спросил, чего бы пожелал старый воин.

– Прошу принять меня снова на службу…

– Хорошо, куда же ты желаешь поступить?

– В отряд генерала Скобелева, – отвечал старик.

Так народное мнение, в отличие от официального, отдало предпочтение «Белому генералу», видя в нем будущего героя войны.

В Плоешти произошла встреча отца с сыном. Они долго не виделись. Дмитрий Иванович выглядел сущим казачьим атаманом. Окладистая рыжая борода, которая обрамляла лицо и низкорослый конь, с которым отец казался слитым, усиливали такое впечатление. В дивизии его звали Паша'. Скобелев-1 знал это и не обижался. Соскочил с коня. Протянул руку. Обнялись.

– Ну что ж, значит, вместе.

– Значит, вместе.

О молодом генерале в дивизии уже слышали и интересовались, что он за человек. Любопытство вопрошавших было удовлетворено. Сведения, добытые о Скобелеве-2, свидетельствовали о том, что начальник штаба – храбрый офицер.

Вместе отцу и сыну удалось быть недолго. Казачью дивизию, которой они командовали, вдруг ни с того ни с сего расформировали и создали две отдельные бригады. Причина расформирования стала известна несколько позднее. Александр II имел двоих племянников, герцогов Лихтенбергских – Николая Максимилиановича и Михаила Максимилиановича, напросившихся в действующую армию, а так как все вакансии оказались занятыми, то пришлось поступиться двумя боевыми генералами. Скобелевы были «причислены к лику святых», то есть назначены в свиту царя. Но если Скобелев-1 смирился с таким решением: «Плетью обуха не перешибешь», то не в характере Скобелева-2 было находиться без дела в главной квартире императора. В нее входило несколько сот чинов разного рода, и для ее передвижения с одного места на другое требовалось семнадцать поездов или триста – триста пятьдесят подвод. Затеряться среди такой массы немудрено. Скобелев-2 рассудил по-своему и договорился с М. И. Драгомировым, начальником 14-й пехотной дивизии, о своем зачислении к нему в ординарцы. Случай редкий: генерал-майор в роли ординарца у генерал-майора, но в том-то и дело, что Скобелев, даже находясь в этой скромной должности, хотел извлечь пользу – у М. И. Драгомирова есть чему поучиться, и он не стеснялся учиться, спрашивал, стремясь оказать посильную помощь.

Михаил Иванович Драгомиров встретил войну в пятидесятилетнем возрасте и оказался в должности, явно не соответствующей его военному дарованию. За его плечами осталась учеба в Дворянском полку, где долгие годы на мраморной доске отличников-выпускников красовалась его фамилия. Золотая медаль Николаевской академии Генерального штаба, которую он окончил в 1856 году, и поездка за границу для изучения военного дела стали первыми шагами к пребыванию в адъюнктуре и получению профессорского звания.

За тридцатилетним профессором и заведующим кафедрой в военной среде прочно укрепилась репутация новатора в тактике, передового военного мыслителя, хранителя традиций. И не случайно Александр II прибег к услугам М. И. Драгомирова, пригласив его для чтения лекций своим сыновьям Александру и Владимиру. Великие князья шествовали по ступенькам военной карьеры уверенной поступью и вскоре обошли учителя: им было доверено командование корпусами. Так внутреннее несогласие с принципами обучения войск Драгомирова, а тем более «строго морального отношения к солдату-человеку» обернулось для него более чем десятилетним пребыванием в чине генерал-майора.

В отношениях со Скобелевым Драгомиров словно отбрасывал возрастную разницу в двадцать три года – Скобелев и Михаил Иванович хорошо знали и понимали друг друга. Жена Драгомирова вспоминала, что о любимом военном деле они говорили без конца, что вместе они были прелестны, понимали слова на лету, умели вовремя уступать друг другу.

Популяризатор наследия А. В. Суворова, отстаивавший «науку побеждать» применительно к современным условиям, М. И. Драгомиров решительно боролся с «наполеоновщиной». Ох, и доставалось Скобелеву от Драгомирова! «Да как же можно слепо копировать то, что творилось на полях сражений в начале века?! – горячо доказывал Михаил Иванович. – Не спорю, гениальное надо хранить, но и приумножать». Драгомиров предостерегал своих учеников от верхоглядства, от пренебрежительного отношения к противнику, убеждал, что успеха достигает тот генерал, который не чурается простого солдата, знает его душу.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Скобелев (сборник)"

Книги похожие на "Скобелев (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Василий Верещагин - Скобелев (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Скобелев (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.