Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать бесплатно онлайн.

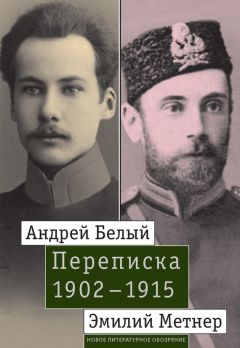

Переписка Андрея Белого (1880–1934) с философом, музыковедом и культурологом Эмилием Карловичем Метнером (1872–1936) принадлежит к числу наиболее значимых эпистолярных памятников, характеризующих историю русского символизма в период его расцвета. В письмах обоих корреспондентов со всей полнотой и яркостью раскрывается своеобразие их творческих индивидуальностей, прослеживаются магистральные философско-эстетические идеи, определяющие сущность этого культурного явления. В переписке затрагиваются многие значимые факты, дающие представление о повседневной жизни русских литераторов начала XX века. Важнейшая тема переписки – история создания и функционирования крупнейшего московского символистского издательства «Мусагет», позволяющая в подробностях восстановить хронику его внутренней жизни. Лишь отдельные письма корреспондентов ранее публиковались. В полном объеме переписка, сопровождаемая подробным комментарием, предлагается читателю впервые.

Для самого Метнера избранная тема имела ключевое значение. Гёте для него – величайший из «верховных водителей», определяющих ценности культуры, наиболее недосягаемый «из всех звезд первой величины»[128]. В свою очередь Штейнер начал творческую деятельность с исследований, посвященных Гёте. Его первая опубликованная книга – «Очерк теории познания Гётевского мировоззрения» (1886). В 1880–1890-е гг. под редакцией и с комментариями Штейнера были напечатаны естественно-научные сочинения Гёте в пяти книгах, составившие тома 33–36 (последний в двух частях) собрания его сочинений в издании Й. Кюршнера. В ходе подготовки этих томов Штейнер в течение ряда лет работал с рукописями Гёте по естествознанию в веймарском архиве Гёте и Шиллера, позже выпустил в свет еще ряд исследований о Гёте. Из всех этих сочинений Метнер избрал предметом своего критического анализа две работы – «Миросозерцание Гёте» («Goethes Weltanschauung», 1897) и «Гёте – отец новой эстетики» («Goethe als Vater einer neuen Aesthetik», 1889). Объемистый труд Метнера под заглавием «Размышления о Гёте. Книга I. Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма» был издан в «Мусагете» в 1914 г.

Не претендуя на всесторонний обзор этого произведения и оценку общей концепции автора и степени убедительности выдвигаемых им аргументов и интерпретаций (они нашли признание у немногих знатоков[129]), коснемся лишь тех аспектов, которые были обусловлены полемической стратегией Метнера и обнаруживали свою значимость и весомость в идейном противостоянии с Белым. Аналитические усилия Метнера диктуются вполне определенной, изначально заданной целью – установлением несовместимости гётеанства и штейнерианства, констатацией внутренних противоречий в исследовательских приемах Штейнера и превращения их «в самодовлеющий внешне-иерархически разграфленный хаос»[130]. Метнер пытается убедить читателя, что Штейнер в своих толкованиях обречен на неудачу, поскольку неспособен воспринять универсальный и свободно реющий дух Гёте: «…попытка же Штейнера совершить рецепцию мировоззрения Гёте должна быть признана внешне „покушением с негодными средствами“, как выражаются криминалисты, внутренно же „заранее обдуманным намерением“ использовать Гёте для своих (пусть очень высоких и нравственно-безупречных) целей. ‹…› Чтобы посильно приблизиться к духу Гёте, Штейнер должен был бы отказаться, во-первых, от своих книг о нем, во-вторых, от всей дурной схоластики своего проповедничества и писательства»[131].

В восприятии Метнера Гёте и Штейнер – антиподы: и в философских установках, и в структуре личности, и в творческой психологии. Образ Гёте идеализируется до последней степени: Штейнер неспособен «понять принципы роста, борьбы и развития Гёте и достигнутое им, как ни одним из смертных, совершенство»; «Преимущество Гёте заключалось в небывалой личной гениальности, в особенной чистоте зрения, в глубокости и напряженности мышления»; Гёте выработал «свой властный гениальный метод, который словно издевается над всякой методологией»; в определениях понятия протофеномена сказалась «духовная свобода и мыслительная честность Гёте. ‹…› За ними чувствуется вся великая внутренняя борьба, весь натиск, весь полет гениальнейшего из сынов нашей земли и вся его никем достаточно не постигнутая и не оцененная мудрость самоограничения, притом никогда еще не явленная миру в такой ослепительной красоте…»; «История наук не знает второго Гёте, т. е. еще другого столь же гениального человека, одаренного духовными очами, другими словами, творца идей, который в то же время обладал бы таким исключительно-чистым, непосредственным, асхематичным зрением»[132], – перечень подобных аттестаций, содержащихся в книге Метнера, можно продолжать и продолжать. Штейнер в трактовках Метнера – полная противоположность: воплощенная посредственность, низводящая любые значимые явления до собственного уровня: «…все сосуды у него равно скудельны и содержимое в них одного и того же, я бы сказал казенного, цвета и стоит на одном и том же штейнерском уровне»; «Философия свободы» Штейнера – «книга, носящая следы нудных исканий мысли и непереваренной начитанности молодого человека, совершенно лишенного как философского, так и литературного дарований»; «Штейнер окутывает все „приуготовленное для чистой способности мышления“ облаком своего оккультизма, который где-то, может быть, в недоступных нам профанам эзотерических своих проявлениях и раскрашен всеми цветами радуги, но, слабо отображенный на скучных страницах его экзотерических книг, представляется сплошным серым пятном»; «Штейнер мало что уразумел в Гёте и только всячески пытался использовать его для своей теософской доктрины ‹…›»[133]. В своих усилиях осмыслить и истолковать Гёте Штейнер – если вновь воспользоваться параллелью с пушкинскими героями – подобен Сальери, пытающемуся постичь Моцарта и поверить своей «алгеброй» его «гармонию». Явно полемический заряд по отношению к Белому, настойчиво уверявшему, что подлинное осмысление символизма открылось ему в результате приобщения к Штейнеру, заключает неоднократно акцентируемая Метнером мысль о чуждости создателя антропософии символизму: «…все здание тайной науки ‹…› очевидно не содержит в себе ни одного покоя, где бы мог поселиться символизм. Ибо символизм приходит неизменно сопровождаемый проблематизмом и вовсе не способен ужиться с абсолютизмом, которому принадлежит множество помещений почти во всех этажах здания тайной науки»[134].

Оправдание своему подробнейшему разбору двух «гетеанских» сочинений Штейнера Метнер находит прежде всего в том, что Штейнер породил штейнерианство – сонм фанатических последователей. «Откровенно говоря, – признается автор «Размышлений о Гёте», – если бы Штейнер не был культурно-общественной силой и если бы он не обладал прямо непостижимым авторитетом в глазах многих, гораздо более основательно, нежели он сам, мыслящих, то едва ли стоило бы оспаривать его воззрения»[135]. В этой фразе нельзя не распознать скрытого указания на полемического адресата – Белого. В целом приверженцы Штейнера в своей преобладающей массе вызывают у Метнера ироническую характеристику: «маска научности», наброшенная на оккультные схемы, «импонирует лишь невежественным теософским рантье, которые ‹…› следуют за лектором Штейнером из города в город, внимая всем его словам с такою сектантскою доверчивостью ‹…› что им начинает казаться, будто все науки сочинены их учителем»; «…подобно апостолу Павлу и Ницше, Штейнер – великий ловец душ; только стиль его улавливания иной: не апостольский и не артистический, а пасторский и популяризаторский»[136]. «Итак, что же такое Штейнер и где же он?» – вопрошает Метнер и далее фактически обращается к Белому: «Ждем оккультно-точного, но все же снисходительно-популярного ответа от тех его учеников, которые более одарены, нежели учитель, как писатели и мыслители, потому что сочинения Штейнера ни на что нам ответить не способны»[137]. Слова «Ждем снисходительно-популярного ответа» Белый воспроизвел как эпиграф на титульном листе своей книги «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том „Размышлений о Гёте“».

Когда вышли в свет «Размышления о Гёте», личные взаимоотношения Белого и Метнера возобновились, но это была уже их завершающая фаза. Начало Первой мировой войны застало Белого в Швейцарии (в селении Дорнах близ Базеля), где он в числе других сподвижников Штейнера участвовал в строительстве антропософского храма-театра – Гётеанума (Иоаннова здания). В ноябре и декабре 1914 г. Метнер неоднократно приезжал к Белому из Цюриха, их встречи проходили, согласно позднейшему описанию Белого, «миролюбиво и весело», хотя собеседники и «много спорили о докторе»[138]; Метнер же в письме к бывшей жене сообщал, что спор с Белым по поводу «Размышлений о Гёте» закончился «криками» и словесными «кулаками»[139]. В их разговорах возникла и новая тема – Карл Густав Юнг и его психоаналитическая теория; будучи пациентом Юнга в 1914 г., Метнер сблизился с ним и стал его горячим приверженцем; с годами Юнг занял в жизни и внутреннем мире Метнера столь же значимое место, какое ранее занимал Белый[140].

В январе 1915 г. Белый приступил к работе над своей полемической отповедью и при очередном приезде Метнера ознакомил его с первыми фрагментами начатого исследования. Вновь Метнер приехал в Дорнах в начале апреля того же года, уже зная от Сизова, читавшего в рукописи сочинение Белого, что был подвергнут в нем самым резким нападкам. Высказанное Белым пожелание опубликовать его полемический ответ в «Мусагете» породило очередной жестокий спор, который завершился скандалом и полным разрывом отношений[141]. После этого Метнер написал Белому объяснительное письмо (10 апреля 1915 г.), которое осталось неотправленным, – последнее письмо в их многолетней переписке. Касаясь вопроса о перспективах издания произведений Белого в «Мусагете» (в письме к В. В. Пашуканису от 5 мая 1915 г.), Метнер сообщал: «С Андреем Белым я окончательно поссорился недавно ‹…›. Вести с ним переговоры лично я не могу даже официально»[142]. «Так оборвались навсегда, – резюмирует Белый, описывая их последнюю встречу, – мои отношения с Метнером, бывшие некогда столь близкими (с 1902 года до 1911-го)»[143]. Упоминая об этом событии в мемуарах, Белый в очередной раз апеллирует к своему стихотворению «Старинный друг»: образ «два железных гроба», предназначенных для двух друзей, получает теперь свое символическое воплощение: «…эти „гроба“ – разделившие нас идеологии, о которых разбилась прекрасная дружба: с 1915 года уже не встречались мы»[144].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Книги похожие на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915", комментарии и мнения людей о произведении.