Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать бесплатно онлайн.

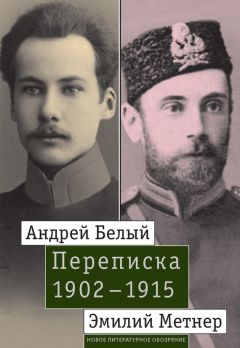

Переписка Андрея Белого (1880–1934) с философом, музыковедом и культурологом Эмилием Карловичем Метнером (1872–1936) принадлежит к числу наиболее значимых эпистолярных памятников, характеризующих историю русского символизма в период его расцвета. В письмах обоих корреспондентов со всей полнотой и яркостью раскрывается своеобразие их творческих индивидуальностей, прослеживаются магистральные философско-эстетические идеи, определяющие сущность этого культурного явления. В переписке затрагиваются многие значимые факты, дающие представление о повседневной жизни русских литераторов начала XX века. Важнейшая тема переписки – история создания и функционирования крупнейшего московского символистского издательства «Мусагет», позволяющая в подробностях восстановить хронику его внутренней жизни. Лишь отдельные письма корреспондентов ранее публиковались. В полном объеме переписка, сопровождаемая подробным комментарием, предлагается читателю впервые.

Между пурпурным (т. е. цветом, соединяющим линии спектра) и белым (т. е. соединяющим цвета спектра) отношение сочинения, а между красным и белым – подчинения, но оба цвета, т. е. и белый, и пурпурный – нуменальны, потусветны, один цвет – покинутого рая, а другой – грядущего Царствия Божия… Оба цвета намекают на связь между небом и землею, а между ними «7» цветов спектра (цветов феноменальных), полнота переживания которых как бы вновь приближает нас к небу. «Полновременный день», «День великого полудня» (по Ницше)[221], «Исполнилась полнота времен» (Павел к Гал<атам>)[222] – как все это похоже! Что же влечет за собою все это? Жажду белизны, нового слова, написанного на белом камне, слова, которого никто не знает кроме того, кто получает[223] (7 цветов, 7 церквей, 7 печатей, 7 светильников, 7 рек, текущих из рая, 7 граней, 7 ангелов и т. д.). Можно думать, что до грехопадения спектр был замкнут и состоял из 8 цветов (8-ой – пурпурный), из которых в пурпурном была вся сила, т. е. близость человека к Богу Отцу; но грехопадение совершилось, соединяющий цвет (пурпурный) пропал и линия спектра разомкнулась. Пропавший пурпурный цвет (Яхве, Бога Израиля) заменился обетованием о грядущем [Мессии] белом цвете, который отныне станет цветом соединяющим, закрыв собою цвет Бога Отца (пурпурный) «Я и Отец – одно»…[224] «Принимающий меня принимает и Отца»…[225] Если с 1-ым пришествием стала доступна белизна, то обеление всего человечества станет возможным лишь во 2-ом пришествии. «Обелили одежды кровию Агнца» (Откр.)[226]. «Побеждающий облечется в белые одежды»[227]. Но Христос 1-го пришествия должен был воплотиться в компромисс, т. е. белизна Его, созерцаемая сквозь серую пыль, казалась красной, отсюда первое пришествие Христа – в красном, а второе в белом, т. е. тогда серая пыль, застилающая наши очи, – пропадет. Центр «красного» перемещается, судя по тому, обращаем ли мы внимание на источник света, или на пыль, его застилающую; отсюда два оттенка красного: 1) «Обелили одежды кровию Агнца», Христос 1-го пришествия, 2) «А вдали, догорая, дымилось злое пламя земного огня» (Соловьев)[228], «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю» (Исайя)[229]. И так, злое красное: не потому ли Богомилы считают денницу братом Христа?[230]

Отсюда ясно, какая громадная разница между пурпурным, с одной стороны, и обеими красными, с другой. Желание с нашей стороны постигать тайны мира, минуя белое (Христа), пурпурным – губительно, ибо для нас пурпурное дано в белом («Я и Отец – одно»); а углубляясь в пурпурное, мы как бы отвергаем белое и уже в силу того отвергаем и пурпурное, заменяя его просто красным и, конечно, не кровию Христовой, а багряными грехами («Если грехи ваши, как багряное»). Таинственная, пурпурная зоря не должна отражать феноменальности красного. Вот объяснения полусознательного употребления мною выражения «пурпуровое таинство» (тайна)…[231]

«Мститель» в своем окончательном виде, без личины – ожидаемый некоторыми Антихрист (не мог же им оказаться в то время младенец на с<евере> Франции, хотя там и очень подозрительно)[232]. В более общем же виде, т. е. в образе двух: худого кривляки, смахивающего в некоторых чертах на М. Горького, и толстяка, выкрикивающего «ужасики» о дыре (Дыромоляйстве, сиречь толстовстве), о принесении в жертву себя муравьям (т. е. самопожертвовании для самопожертвования) и об успехах хирургии[233].

Для меня наиболее неясным и страшным является сцена выводов Мусатова с протянутой у горизонта шкурой леопарда… «Возвращается, опять возвращается»[234] – я сам не понимаю, что это: намек ли на вечное возвращение или на возвращение во второй раз (2-ое Пришествие). Неясность эта неприятно пугает меня, хотя, мне кажется, – эта сцена наиболее удачная из всей «симфонии».

Что же касается до несуразности (почти безобразности) в расположении частей друг относительно друга и нелепом нагромождении отрывков, то из 4-х симфоний, написанных мною[235], эта симфония – наименее удачна. Повторяю: колоссальный недостаток ее – «жаргонность» и заносчивый тон: – «Хлестаков, хлыщ в плаще Гамлета, циник, понявший свое ничтожество, сумасшедший, к сожалению не приложивший своего адреса, и пасквилянт» – так меня называют в «Н<овом> Времени»[236], и кой-что в этом отзыве, к сожалению, истинно.

«Симфонии» не имеют будущности, как таковые; но как промежуточная стадия на пути к образованию какой-то безусловно важной формы – они значительны. Это – начало конца поэзии в собственном смысле. Андриевский, Мережковский и нек<оторые> другие прекрасно ощущают, что в области поэзии уже давно творится неладное[237]. Литературу Мережковский низводит в жизнь, а я – в музыку. Может быть, истинно и то, и другое, а может быть, ни то, ни другое, а нечто, чего мы, сыны XIX столетия, уж не видим… Некоторая противоположность в стремлении с одной стороны уничтожит поэзию во имя жизни, а с другой – во имя музыки (музыка, так сказать, жизненный эквивалент потусветности) знаменательна: здесь опять-таки одно из бесконечных проявлений все возрастающей полярности; ее окончательный смысл – тайна. Всякое забегание вперед как церковников (с их Антихристом) и теософов, так и теургов à la Мережковский с их речами о заединяющем религиозном делании значительны только как первые попытки «нового мышления», а не сами по себе. Значение их еще то, что центр тяжести в объяснении окружающей действительности перенесен из прошлого в будущее, что произведет грандиозный переворот в характере созерцаний, едва ли сознаваемый нами во всей полноте. Подавляющий рост музыки XIX столетия не предтеча ли такого поворота? (В музыке, по Спенсеру, зерна будущих эмоций и мыслей.) «Симфонизируясь», жизнь не устремляется ли в будущее? Или здесь мы имеем дело с острием, на котором, по выражению Мережковского, колеблется Европа?

Но кто «знает»?.. Мы ощущаем «нечто»… Каково-то оно покажется в лучах будущего?.. Я успокоен… Даже радостно успокоен… И это – не легкомыслие, а единственно возможное условие существования (так сказать, вторичное спокойствие, успокоение, сознательное возвращение к легкомыслию после тернистого блуждания по опасным завиткам мысли и созерцания).

Человечество пережило все стадии протестантствующей, а также и протестующей мысли вплоть до красиво-соблазнительного своим дикарством анархизма. Описав круг в своих переживаниях, мысль снова обратилась к религиозной истине. Но религиозная Истина, будучи неизменна по существу, изменчива для нас, благодаря неодинаковому состоянию нашей психики. Реакция Христианства на время дает разные результаты, и с этими результатами следует считаться. «Многое сказал бы вам, но вы не поймете. И вот пошлю к вам Утешителя, Духа Истины, который и наставит вас»…[238] В этом смысле религиозная Истина подвержена эволюции. Обратившись к религии после отрицания, мы усложнили способы касания этой истины. Схематизирую свою мысль:

«А С» – направление эволюции религиозной Истины.

«В» – точка, в которой находится религиозная Истина в момент нашего возвращения.

Выйдя из «А» и описав окружность «A D E F G H I», человечество снова подошло к «А» – но с другой стороны; сама же Истина тем временем переместилась в «В» и так вот уже перед нами трилемма: 1) или считать Истину за «А», или 2) за В… Но если считать Истину за «А», то мы можем двояко рассматривать ее: непосредственно как «А» или же 3) сквозь туман прожитого (I H G F E D A). Отсюда возникает троякое отношение к религиозной Истине, троякий путь. (1) Путь «I H G F E D A B» – путь теософский, где метод согласования пройденного с религией выступает на первый план; отсюда важная роль «ума», отсюда умственность, схематичность теософов. (2) Путь «I A B» – путь христиан церковников, где простор чувству и наоборот скованность воли и ума, (3) и наконец путь I B неохристиан, теургический, минующий религиозную Истину в прежней ее исторической формулировке (в той формулировке, которую она имела в момент удаления от нее) и берущий ее в окончательной или современной формуле. Отсюда резкое различие церковников и теургов и невозможность согласия между ними в данный момент, хотя пути их в конце концов сходятся (быть может), но у самих церковников нет того же отношения к религии, как и у первых христиан (т. е. отношения к «А» из «А» же)… Да кроме того Истина переместилась уже в «В» и «А» является ее периферическим, а не внутренним толкованием. Церковники, претендуя на одинаковость своего созерцания с созерцанием христиан первых веков, забывают, что отношения между людьми и обоими Пришествиями изменились, а такая перемена положений не может не оказать глубокого влияния на характер созерцания. (Если сперва было так

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Книги похожие на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915", комментарии и мнения людей о произведении.