Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать бесплатно онлайн.

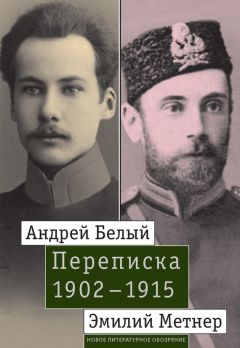

Переписка Андрея Белого (1880–1934) с философом, музыковедом и культурологом Эмилием Карловичем Метнером (1872–1936) принадлежит к числу наиболее значимых эпистолярных памятников, характеризующих историю русского символизма в период его расцвета. В письмах обоих корреспондентов со всей полнотой и яркостью раскрывается своеобразие их творческих индивидуальностей, прослеживаются магистральные философско-эстетические идеи, определяющие сущность этого культурного явления. В переписке затрагиваются многие значимые факты, дающие представление о повседневной жизни русских литераторов начала XX века. Важнейшая тема переписки – история создания и функционирования крупнейшего московского символистского издательства «Мусагет», позволяющая в подробностях восстановить хронику его внутренней жизни. Лишь отдельные письма корреспондентов ранее публиковались. В полном объеме переписка, сопровождаемая подробным комментарием, предлагается читателю впервые.

221

Образ «великого полдня» – в поэме «Так говорил Заратустра» (ч. 3, «О трояком зле», 2; ч. 4, «Знамение»). См.: Ницше. Т. 2. С. 137, 237.

222

Гал. 4: 4 («…пришла полнота времени…»).

223

Откр. 2: 17 («…дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает»).

224

Ин. 10: 30.

225

Мф. 10: 40 («…кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня»).

226

Откр. 7: 14 («…убелили одежды свои Кровию Агнца»).

227

Откр. 3: 5.

228

Заключительные строки стихотворения «Вся в лазури сегодня явилась…» (1875). См.: Соловьев. С. 61.

229

Ис. 1: 18.

230

Богомилы – еретическое движение, возникшее в Болгарии в Х в. Согласно их вероучению, верховный добрый Бог сотворил невидимый духовный мир во главе с первородным старшим сыном Сатанаилом, который возмутился против Отца, был низвержен с неба и стал творцом видимого, материального мира. Небесный Отец ниспослал Христа, или Слово, который отнял у Сатанаила остатки божественной силы и могущества.

231

Образ из «Симфонии (2-й, драматической)» (ч. 2): «Над снежно-белой тучкой совершалось пурпуровое таинство» (Симфонии. С. 97). Более подробно свои представления о цветовой символике Белый развивает в статьях «О религиозных переживаниях» (1903), предназначавшейся для журнала «Новый Путь», но там не опубликованной (впервые: Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 4–9), и «Символизм как миропонимание», напечатанной в «Мире Искусства» (1904. № 5. С. 173–196; впоследствии соответствующий фрагмент выделен в самостоятельную статью под заглавием «Священные цвета», см.: Андрей Белый. Арабески. Книга статей. М.: Мусагет, 1911. С. 115–129).

232

Подразумеваются эпизоды из 3-й и 4-й частей «Симфонии…»: «3. Ему писали, что семейство грядущего зверя найдено и что зверь еще не вышел из пеленок. 4. Это был пока хорошенький мальчик, голубоглазый, обитающий на севере Франции»; «Тут ему подали письмо с севера Франции. ‹…› Ему писали, что Зверя постигло желудочное расстройство и он отдал Богу душу, не достигши пяти лет, испугавшись своего страшного назначения» (Симфонии. С. 121, 130).

233

Речь идет о фрагментах из 4-й части «Симфонии…»: «3. ‹…› выскочил худой кривляка с нависшими черными бровями, грозовым взором и всклокоченной шевелюрой. // 4. Он был в нижнем белье и на босу ногу. ‹…› Он подскочил к кряхтящему толстячку и шепотом велел ему молчать. // 5. На что босоногий лектор возопил гласом велиим: „Петруша, разреши мне выкрикнуть еще один только ужасик!“»; «…раздавались слова заговорившего толстячка: „Положим – стоит африканская жара… Я раздеваюсь донага и валяюсь на муравьиной куче… Множество маленьких насекомых впиваются в мое тело!..“»; «Я разрезаю живот… Вытаскиваю и прочищаю кишки… Отрезав нужный мне кусок кишки, я сшиваю отрезанные концы ‹…›» (Там же. С. 136–138).

234

Подразумевается эпизод из 3-й части «Симфонии…»: «И он подхватил: „Опять, опять возвращается…“ ‹…› Горизонт был в кусках туч… ‹…› Точно леопардовая шкура протянулась на западе» (Там же. С. 113).

235

Под 4-й «симфонией» подразумевается ее первоначальная редакция, над которой Белый работал летом 1902 г.; ср. его свидетельство в автобиографическом письме к Р. В. Иванову-Разумнику от 1–3 марта 1927 г.: «…летом 1902 года пишу первую редакцию 4-ой Симфонии, и в том же 1902<-м> – вторую редакцию, уже портящую первую. Считаю нормальной 4-ой Симфонией эти не существующие первые две редакции» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 488). В полном виде эти тексты не сохранились; в «Альманахе книгоиздательства „Гриф“» были опубликованы фрагменты под заглавием «Отрывки из 4-й симфонии» (М., 1903. С. 52–61). См.: Симфонии. С. 372–381.

236

Имеется в виду рецензия на «Симфонию (2-ю, драматическую)», напечатанная в рубрике «Книги за неделю». Приведя в ней слова Полония о Гамлете («Это безумие, однако же в нем есть что-то систематическое»), автор продолжал: «Тысячи молодых людей, которым лень быть логическими и здравомыслящими, рядились, рядятся и будут рядиться в это якобы систематическое безумие, криво улыбающееся, подмигивающее, делающее вид, будто оно таит, себе на уме, нивесть какие глубины и тайны. Но клобук не делает человека монахом, а в мантии, украденной у Гамлета, может щеголять и несносно претенциозный болтун о выеденном яйце, и хлыщ Хлестаков, и даже просто пасквилянт. К глубочайшему сожалению, приходится отметить, что какие бы смыслы ни крылись в „Симфонии“ г. Белого, но пасквиль-то сквозит в ней несомненнейшею прозрачностью – и, притом, даже не пасквиль, но мелкий, местный, московский пасквилек, обличитель никому за пределами тесного московского кружка неизвестных человечков» (Новое Время. Иллюстрир. прилож. 1902. № 9456, 3 июля. С. 9. Подпись: В. А. Л.).

237

C. А. Андреевский изложил свою критическую точку зрения на современное состояние русской поэзии в статье «Вырождение рифмы (Заметки о современной поэзии)» (Мир Искусства. 1901. № 5). См.: Андреевский С. А. Книга о смерти / Изд. подгот. И. И. Подольская. М., 2005. С. 449–468 («Литературные памятники»).

238

Ср.: «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить» (Ин. 16: 12); «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15: 26).

239

Мф. 26: 52 («…все, взявшие меч, мечом погибнут»).

240

Мф. 7: 1; Лк. 6: 37.

241

См. выше, примеч. 9.

242

Далее следуют списки стихотворений А. А. Блока «Брожу вдоль стен монастыря…», «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», «Ищу спасенья…», «Одинокий, к тебе прихожу…», «Эллины, боги бессонные…» (две заключительных строфы стихотворения «В полночь глухую рожденная…»). См.: Блок. Т. 1. С. 108, 60, 41, 42. Списки восходят к автографам стихотворений Блока, высланным в Москву семейству Соловьевых (см.: Котрелев Н. В. Неизвестные автографы ранних стихотворений Блока // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 1. М., 1980. С. 244–245).

243

Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Москва. 2. IX. 1902. Отправлено по адресу: «Угол Арбата и Денежного пер., д. Обухова».

244

29 и 30 сентября.

245

27 сентября 1902 г. в Большом зале Московской консерватории состоялся симфонический концерт: под управлением дирижера Александра Леонтьевича Горелова (1863–1937), директора Астраханского музыкального училища, были исполнены 6-я симфония П. И. Чайковского и «Полет валькирий» Р. Вагнера (оркестровое начало 3-го действия музыкальной драмы «Валькирия», 1870). См.: Ю. Э. <Энгель Ю. Д.> Симфонический концерт оркестровых музыкантов // Русские Ведомости. 1902. № 267, 27 сентября. С. 2.

246

Речь идет об отъезде в Нижний Новгород по месту исполнения цензорской службы.

247

А. М. Метнер, урожд. Братенши; приехала в Нижний Новгород после венчания с Метнером в Москве. Ср. дневниковую запись Метнера от 2 января 1903 г.: «…я был обвенчан в 11 ч. утра 23 октября 1902 года. Шаферами были Борис Бугаев и Алексей Петровский, Коля и оба брата Анюты <Н. К. Метнер, Александр Михайлович Братенши и Андрей Михайлович Братенши. – Ред.>. ‹…› Бугаев и Петровский были восхищены Анютою и всячески старались…» (РГБ. Ф. 167. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 56 об., 57 об.).

248

См. примеч. 6 к п. 1.

249

А. С. Петровский.

250

Федор Аркадьевич Духовецкий весной 1902 г. стал редактировать екатеринославскую газету «Приднепровский Край» (в письме от 20 апреля 1902 г. он предлагал Метнеру место помощника редактора // РГБ. Ф. 167. Карт. 14. Ед. хр. 8). Упоминается письмо от 9 ноября 1902 г., в котором Духовецкий сообщал о конкурирующей екатеринославской газете «Вестник Юга» («стал выходить ‹…› под либеральным флагом и провозглашает юдофильство своим принципом») и просил Метнера участвовать в «Приднепровском Крае»: «…поддержите: пишите, ради Бога, что-нибудь хорошее» (Там же). В «Приднепровском Крае» Метнер напечатал (за подписью: Э.) в 1903–1904 гг. цикл статей «Школа и образование» и ряд статей на эстетические и литературные темы.

251

«Лествица» – поэма А. Л. Миропольского (наст. имя Александр Александрович Ланг; 1872–1917); «Монна Ванна» (1902) – драма Мориса Метерлинка; «Пан» (1894) – роман Кнута Гамсуна. Подразумеваются прежде всего книги, вышедшие в издательстве «Скорпион»: Миропольский А. Л. Лествица. Поэма / Предисл. Валерия Брюсова. М., 1902; Гамсун Кнут. Пан / Предисл. К. Д. Бальмонта. Пер. с норв. С. А. Полякова. М., 1901. Первый перевод драмы Метерлинка: Монна Ванна / Пер. Л. Гольштейна. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1902.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Книги похожие на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915", комментарии и мнения людей о произведении.