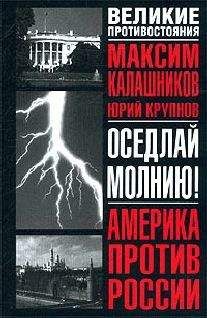

Максим Калашников - Оседлай молнию!

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Оседлай молнию!"

Описание и краткое содержание "Оседлай молнию!" читать бесплатно онлайн.

Россия все больше становится лишней, обанкротившейся страной. В мире сегодняшнем началась Пятая мировая война, которую упорно прячут под именем глобализации. И ведет эту войну уже не Америка, а скрытая за фасадом особая цивилизация новых кочевников – Вечный рейх, который стремится утвердить Новый Мировой Порядок с разделением людей на касты господ и рабов. В этой войне Россия обречена на новый передел и заклание. Но так ли уж безнадежно наше положение? С точки зрения обычной, аналитической стратегии Россия обречена. Враг обладает подавляющим превосходством во всех сферах. Но есть и другая стратегия – стратегия чуда, стратегия молниеносной войны, которая позволяет слабому победить сильного. Та, которая охватывает и военное дело, и политику, и экономику, и культуру, и науку с технологиями. Стратегия чуда становится ключом к нашему спасению. Каковы же черты этой стратегии? Мы исследуем этот вопрос на страницах нашей книги.

Да, немцы уступали нам в четкости командования на высшем уровне. Да, они устроили путаницу в высших штабах, не смогли на самом «верху» организовать взаимодействие ВВС, флота и сухопутных войск, их государственный и партийный аппараты мешали друг другу и государство у них практически распалось, превратившись в несколько «мафий», которые грызлись между собой и держались вместе лишь на личной преданности одному человеку – фюреру. Однако нам даже страшно представить себе вариант, при котором немцам удалось бы вдруг преодолеть эти недостатки.

Немецкое умение сражаться при крайней нехватке всего и вся должно пригодиться нам сегодня, когда нынешней России тоже не хватает ни людей, ни денег, ни промышленных мощностей. Однако речь об этом еще впереди, читатель.

Сейчас же мы скажем и о другом: боевое искусство гитлеровцев выступало лишь половиной дела. Была еще и вторая половина их секрета – чудесная, почти магическая стратегия.

* * *

И немцы, и японцы одерживали свои победы лишь тогда, когда действовали вопреки всем устоявшимся канонам, опрокидывая все шаблоны и уставы, ставя врага в тупик, сбивая его с толку. Когда побеждали немцы? Когда ломали своего врага психологически еще до начала боев. А потом…

«Маги» одерживали ошеломительные, громкие победы – и тогда слава этих побед сама по себе превращалась в оружие невероятной силы. Она вызывала невиданный подъем среди немецкого и японского воинства, а как известно, армии на моральном подъеме творят чудеса. Слава катилась впереди наступающих японских и немецких ратей, сокрушая волю их врагов еще до столкновения на поле боя. В воображении противников немцы на танках с тонкой, в общем-то, броней, узкими гусеницами и с малокалиберными пушками превращались в какое-то несокрушимое и непобедимое чудовище, перед которым нужно только капитулировать. Они творили чудеса даже с помощью пехотных дивизий, в которых пушки образца Первой мировой войны тащили не автомобили, а конные упряжки. Немецкий солдат и воевал-то в основном не с пистолетом-пулеметом, как во многочисленных фильмах, а с обычной винтовкой. Но даже в глазах насквозь милитаризованного СССР Германия превратилась в вооруженного до зубов монстра, хотя на самом деле у немцев всего было в обрез. И точно такой же образ рождали японцы на своих примитивных, деревянных самолетах, лишенных и брони, и радио.

А чтобы вы поняли это лучше, нам стоит прислушаться к создателю термина «чудесная стратегия», знаменитому Кашалоту – Сергею Борисовичу Переслегину. Физику, социологу, литературному критику и одному из самых нетривиальных специалистов по стратегии. Именно он одним из первых у нас смог доказать глубокую взаимосвязь психологии, оружия и стратегии. В 1998 году он написал статью «Стратегия чуда: введение в теорию неаналитических операций».

* * *

В XX веке военное искусство стало военной наукой, зеркальным отражением индустриальной эпохи. Управление войсками сроднилось с производством в крупной централизованной корпорации, будто классическая «Стандард ойл» или советское министерство. Все стало решать бюрократическое управление, которое превращает армию в громадную, безликую машину, а людей – в ее винтики. Бюрократические штабы вели планирование перемещений огромных масс живой силы и техники, занимались снабжением их самыми разнообразными ресурсами. Смысл войны свелся к тому, чтобы правильно сманеврировать дивизиями и в ключевых пунктах уничтожить противника, обеспечив там превосходство в силах и средствах. Так, чтобы на одну дивизию врага приходилось три твоих. Так, чтобы бой был совершенно предсказуем: ведь три дивизии сильнее одной, и все решает количественное превосходство при примерно равном техническом уровне вооружения.

Из военного дела всячески изгонялась случайность. Нет, ее, конечно, приходилось учитывать, и военные XX века скрепя сердце допускали этот выбивающийся из механической слаженности элемент. Но все же они старались уничтожить и его. Военно-штабная наука полностью подчиняла реальность плану: все должно быть расписано по часам и минутам. Первая колонна движется туда-то, вторая – сюда, в час «Ч плюс три» занимаем этот рубеж, через два часа – следующий. Все должно действовать как часовой механизм, все должно быть разбито на этапы и стадии. Роль командиров сводится лишь к неукоснительному выполнению плана. Сражение представляется как столкновение двух бездушных машин-армий с миллионами людей-винтиков, в котором верх должна одержать более крупная и мощная. Реальность противоречит плану Генштаба? Тем хуже для реальности! Военное искусство, казалось, уходит безвозвратно, а таланты изгоняются. Роль генералов и маршалов сводилась к выполнению утвержденного плана.

Военные– бюрократы даже думали количественно: ага, враг имеет на вооружении пятнадцать авианосцев. Значит, и нам нужно построить столько же. Он разворачивает тысячу баллистических ракет с ядерными боеголовками? Даешь ответ в две тысячи! У противника в Европе пять тысяч танков? Мы развернем все пятнадцать тысяч. Он начинает немыслимо дорогую программу космической противоракетной обороны? И мы туда же. Своего предела этот способ мышления достиг у советских генералов после 1945 года, втянув страну в изнурительную и очень глупую гонку вооружений.

Однако индустриальная эпоха стала умирать, а вместе с нею и прежняя бюрократизированная, так называемая аналитическая военная наука, основанная на голом рассудке, плане, привычных шаблонах. На смену этой аналитической стратегии должна прийти совершенно иная, неаналитическая, основанная на интуиции и озарениях. Потому что на самом деле война – это не планомерный процесс, а всегда динамический хаос. Хаосом же можно управлять, но отнюдь не путем холодного рассудка. Парадокс истории заключается в том, что неаналитическая, чудесная стратегия стала зарождаться еще в пору самого расцвета индустриальной эпохи, в конце 1930-х годов.

Слово Переслегину:

«…В рамках аналитической военной науки от полководца отнюдь не требуется „гениальности“, то есть способности увидеть в системе „война“ нечто, доселе неизвестное. Тем более он не обязан обладать „харизмой“. Нет необходимости даже в сильном характере: подчинение „сверху – вниз“ обеспечивается самой структурой армии. Иными словами, полководец должен быть профессионалом, но он может не быть личностью…»

* * *

Был, впрочем, даже в эпоху индустриализма один элемент, который никак не вписывался в заорганизованную, «индустриальную» военную науку XX века. Это – разведка.

«Разведка – элемент хаоса в аналитической стратегии»

«Расчет вариантов в „классической стратегии“ основывается на предположении о равной информированности сторон об обстановке. Понятно, что сторона, информированная лучше, получает преимущество, которое в некоторых случаях может вывести ситуацию за пределы аналитичности.

Организация разведки со времен Сунь-Цзы представляла собой важнейший сектор работы полководца. Разумеется, подавляющую часть информации доставляет войсковая разведка: кавалерийские завесы маневренного периода Первой мировой войны, разведывательные самолеты – Второй, спутники – Третьей. Наконец, радиоперехват.

Следует, однако, помнить, что в организации войсковой разведки обе стороны находятся в одинаковом положении. Иными словами, такая разведка сводится к двустороннему обмену информацией, вполне укладывающемуся в рамки аналитической модели. Мы можем расширить определение снабжения, включив в него доставку частям и соединениям не только горючего, пищи и боеприпасов, но и необходимой для осмысленной боевой работы информации. Тогда работа войсковой разведки влияет на количество «стандартных дивизий», тем самым – на ход и исход «нормального боя». Величину этого влияния не следует переоценивать.

Совершенно иной является ситуация с агентурной разведкой. В рамках этой подсистемы действуют не полки и эскадрильи, а отдельные люди со своими совершенно индивидуальными особенностями: интеллектом, лояльностью, стойкостью, инициативностью, фантазией. Везением, наконец. Поскольку этих людей очень мало (по сравнению с характерной численностью армий), никакому усреднению их деятельность не поддается, оставаясь величиной, априори совершенно непредсказуемой. А это означает, что возможны – и время от времени реализуются – ситуации, в которых деятельность одного разведчика может привести к бифуркации в системе «война», то есть к потере аналитичности. Классическая модель операции, построенная на равной информированности сторон, сразу же станет неадекватной, и выводы классической военной теории будут опровергнуты.

«Если бы войско знало, войско побило бы войско», – гласит французская пословица.

Неаналитичность агентурной разведки проявляется прежде всего как ее сверхэффективность. Во время Первой мировой войны с деятельностью шпионов связывают катастрофические для немцев результаты «прорыва» группы кайзеровских эсминцев в Финский залив. (Гибель немецких эсминцев на русских минах и под огнем наших пушек ярко описана у Валентина Пикуля в «Моонзунде». – Прим. ред.) Анализируя деятельность немецкого агента, который «наводил» подводные лодки на союзные конвои, ответственный офицер ВМС союзников заявил: «Линкор, свободно разгуливающий на коммуникациях, не причинил бы нам столько вреда». (А ведь это был всего лишь один агент! – Прим. ред.)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Оседлай молнию!"

Книги похожие на "Оседлай молнию!" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Максим Калашников - Оседлай молнию!"

Отзывы читателей о книге "Оседлай молнию!", комментарии и мнения людей о произведении.