Игорь Волгин - Последний год Достоевского

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Последний год Достоевского"

Описание и краткое содержание "Последний год Достоевского" читать бесплатно онлайн.

Игорь Волгин – историк, поэт, исследователь русской литературы, основатель и президент Фонда Достоевского. Его книги, переведенные на многие иностранные языки, обозначили новый поворот в мировой историко-биографической прозе. В «Последнем годе Достоевского» судьба создателя «Братьев Карамазовых» впервые соотнесена с роковыми минутами России, с кровавым финалом царствования Александра II. Уникальные открытия, сделанные Игорем Волгиным, позволяют постичь драму жизни и смерти Достоевского, в том числе тайну его ухода.

Правда, здесь были и свои приятные стороны. Восторженные овации, неизменно (с весны 1879 года) сопровождавшие его появление на литературных вечерах и как бы идущие наперекор установившемуся по отношению к нему журнальному стереотипу, медленный, но неостановимый рост популярности – все эти, строго говоря, внелитературные факторы создавали новую литературную ситуацию. Его писательское положение менялось. Менялось и положение общественное. Сдвиги на первый взгляд были не столь уж заметны; однако именно они в значительной мере подготовили его московский триумф.

«Указующий перст, страстно поднятый», необходимый, по его понятиям, во всякой художественной деятельности, отныне мог быть поднят прилюдно. То, что он говорил, сопрягалось теперь с тем, как он это говорил: со звуком его голоса, с интонацией, с выражением лица. На глазах у публики слово воссоединялось со своим творцом: такое видимое преображение, конечно, превышало эффект «чистого» чтения. «Кафедра» отвечала характеру его дарования, но только в самом конце он обрёл её буквально.

К концу зимы стало возможным несколько перевести дух (следующие главы романа появятся лишь в апрельской книжке «Русского вестника»). И если в самом начале года, по горло занятый работой, он вежливо, но твёрдо отказывается принять участие в престижном вечере Литературного фонда, то теперь он готов появиться на эстрадах весьма и весьма скромных.

2 февраля предполагалось выступление в Коломенской женской гимназии. «Какое нетерпеливое волнение, – писал Достоевскому устроитель вечера Пётр Исаевич Вейнберг, – происходит между нашими ученицами в ожидании завтрашнего дня – Вы и представить себе не можете!»[116]. Волновался и сам поэт: не забудет ли? Достоевский успокаивал: явится вовремя и прочтёт «что Вам будет угодно назначить».

В конце письма следовала приписка: «В случае какой-нибудь слишком жестокой бури, наводнения и проч., разумеется, не в состоянии буду прибыть. Но вероятнее, что все обойдётся благополучно»[117].

В Петербурге наводнений в феврале обычно не случается: следовательно, это была шутка. Она свидетельствовала об известном расположении духа.

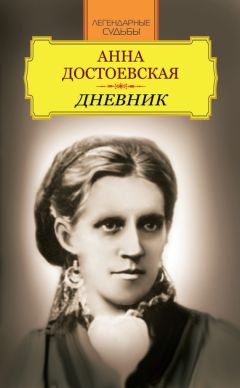

«Вообще говоря, – вспоминает Анна Григорьевна, – 1880 год начался для нас при благоприятных условиях: здоровье Фёдора Михайловича после поездки в Эмс в прошлом году (в 1879-м), по-видимому, очень окрепло, и приступы эпилепсии стали значительно реже. Дети наши были совершенно здоровы. “Братья Карамазовы” имели несомненный успех, и некоторыми главами романа Фёдор Михайлович, всегда столь строгий к себе, был очень доволен. Задуманное нами предприятие (книжная торговля) осуществилось, наши издания хорошо продавались, и вообще все дела шли недурно. Все эти обстоятельства, вместе взятые, благоприятно влияли на Фёдора Михайловича, и настроение его духа было весёлое и приподнятое»[118].

Зимой 1880 года Достоевский ни в малой степени не разделяет глубокого пессимизма «верхов». Его тревоги – совсем иного рода.

Действительно, если проследить хотя бы один только тон его поздней переписки, можно не без некоторого удивления убедиться, что настроение его всё время идёт крещендо, достигая апогея в дни пушкинских торжеств. «Настроение» не очень удачное слово: здесь правильнее было бы сказать о чувстве, более похожем на историческое ожидание. Ожидание скорой и неминуемой перемены судеб: не личных, но общих.

Это чувство и связанный с ним строй ценностных представлений заметно отличаются от его умственного и душевного расположения в начале десятилетия – с зачастую резкими и безоговорочными суждениями, жесткостью литературных и идейных характеристик, раздражительностью и непримиримостью к «чужому».

Конечно, подобный сдвиг можно объяснить тем громадным духовным подъёмом, который испытал в свои последние годы автор «Братьев Карамазовых», его мощной творческой поглощённостью.

Это объясняет многое, но не всё.

Еще в 1878 году, приступая к «Карамазовым», он пишет одному старому знакомому: «Огромное теперь время для России, и дожили мы до любопытнейшей точки…»[119] Он хвалит своего корреспондента за то, что тот чувствует себя принадлежащим «ко всему текущему, живому и насущному, бьющемуся продолжающейся жизнью». «Ведь и я, например, – продолжает Достоевский, – точь-в-точь так же, хотя по симпатиям я вовсе не шестидесятых и даже не сороковых годов. Скорее теперешние годы мне более нравятся по чему-то уже въявь совершающемуся, вместо прежнего гадательного и идеального»[120].

Ощущение «огромности времени» – доминирующая черта позднего Достоевского. Понимание того, что «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной», вовсе не ввергает его в чёрную меланхолию и не обращает в мизантропа. Напротив, именно это чувство заставляет страстно желать развязки. Он не отворачивается от будущего, не бежит от него – он идёт навстречу ему с открытым лицом.

Зимой 1880 года он нередко проповедует в гостиных, как бы «обкатывая» положения уже близкой Пушкинской речи. Круг знакомых всё тот же: Штакеншнейдер, Полонские, графиня С. А. Толстая…

В гостях и домаВольготнее всего он чувствовал себя у Штакеншнейдеров, в семье покойного петербургского архитектора. Там не было ни светской чопорности, ни особого «политичного» духа литературных салонов. Собирались в основном свои – старые, ещё с шестидесятых годов знакомцы: Аполлон Николаевич Майков, Яков Петрович Полонский – с жёнами, вечный холостяк Николай Николаевич Страхов, Загуляевы, Аверкиевы… Атмосфера дома поддерживалась стараниями Елены Андреевны Штакеншнейдер, старшей дочери хозяйки, «горбуньи с умным лицом», как называл её Иван Александрович Гончаров. «…Пожилая, болезненная девушка (ей было около сорока пяти лет. – И.В.), на костылях и с больными ногами, умная, добрая и приветливая», – говорит о ней младшая современница[121].

Автор этих воспоминаний Л. И. Веселитская (В. Микулич) впервые увидела Достоевского у Штакеншнейдеров зимой 1880 года. Ей показалось, что своим приходом он внёс в гостиную некоторое стеснение: «Его точно сторонились и побаивались»[122]. Это, впрочем, понятно: он трудный гость. У него никогда не хватало такта (как, скажем, у Тургенева) поддерживать «приличный» светский разговор; он не мог, как Толстой, мягко захватить собеседника (именно собеседника, а не слушателя!) и без нажима подчинить своей воле. Он сам жаловался, что у него «нет жеста», в том числе, очевидно, и жеста речевого, помогающего соблюсти известные разговорные формы. Он мог говорить только о том, что более всего волновало его в данную минуту. Не всякий выдерживал этот уровень общения: вокруг могли образоваться пустоты.

Обыкновенная манера его речи, как передает Страхов, – говорить со своим собеседником «вполголоса, почти шёпотом, пока что-нибудь его особенно не возбуждало; тогда он воодушевлялся и круто возвышал голос»[123]. Эта сугубо личная особенность, очевидно, сказалась и в творчестве: такие «подъёмы голоса» (после нарочито замедленной «экспозиции») особенно характерны для «Дневника писателя».

Автор полифонических романов в обществе – монологист: его цель не столько убедить собеседника, сколько высказаться, изложить свой символ веры, ещё раз проверить себя. «Не помню, чтобы он вёл споры, – замечает Микулич, – хотя многие из гостей Ш<такеншнейдеров> не соглашались с ним и думали совсем иначе, чем он».

В его речевом обиходе нет плавных переходов, нет мягкой сглаженности формулировок, оставляющих возможность компромисса. Диалог обрывист и угловат, зато стремителен и захватывающ монолог. Он не соблюдал разговорного этикета. «Если ему не нравилось какое-нибудь высказанное мнение, он прямо и довольно резко заявлял об этом, но что-то не помню, чтоб ему возражали»[124].

На первый взгляд это труднообъяснимо. Один из величайших мастеров диалога, искусно сталкивающий в своих романах полярные точки зрения и высекающий из этих столкновений точно рассчитанный художественный эффект, тонкий диалектик, самозабвенно «играющий» мыслью и отважно испытывающий её «на практике», он – нетерпим в близком идейном общении, закрыт для равноправного спора, глух к чужому. Какое уж тут многоголосье…

Однако не является ли этот внешний монологизм Достоевского обратной стороной внутренней душевной борьбы? Не прошёлся ли он уже прежде по всему звучащему диапазону, чтобы остановиться на чём-то одном, выбрать себе такую ноту, которая твёрдо противостояла бы всей внятной ему музыке?

В этом случае монолог ещё и средство самоубеждения.

Ему нужен не столько собеседник, сколько слушатель, ибо все возможные возражения уже известны, подвергнуты рассмотрению, преодолены (или, во всяком случае, кажется, что преодолены), и необходимо убедить слушателя, чтобы убедиться самому.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Последний год Достоевского"

Книги похожие на "Последний год Достоевского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Волгин - Последний год Достоевского"

Отзывы читателей о книге "Последний год Достоевского", комментарии и мнения людей о произведении.