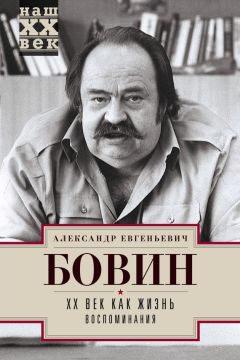

Александр Бовин - XX век как жизнь. Воспоминания

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "XX век как жизнь. Воспоминания"

Описание и краткое содержание "XX век как жизнь. Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

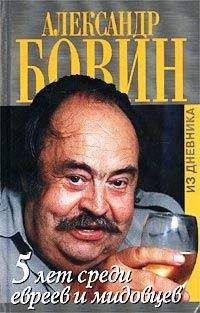

Про Александра Евгеньевича Бовина говорили: «корифей российской журналистики», «бывший чрезвычайный и полномочный посол СССР и Российской Федерации в Израиле», «бывший спичрайтер Леонида Брежнева». Это все так. Поистине всенародную популярность он обрел в качестве ведущего телевизионной программы «Международная панорама». В отличие от своих предшественников Бовин вел со зрителем доверительный и неформальный разговор, передачу смотрели люди, которые до этого не интересовались международным положением. Ироничный, остроумный, он был, как он сам себя называл, зоологическим оптимистом. И книга его написана в редком, еще не внедрившемся в нашу литературу жанре, который можно назвать «юморная мемуаристика».

В этом главный идейно-художественный недостаток романа «Не хлебом единым…».

Тревогу за творческую судьбу писателя внушает возникший вокруг романа нездоровый ажиотаж. На обсуждении в Доме литераторов, например, роман расхваливали за «злободневность», за «остроту темы» и умалчивали о значительных идейно-художественных просчетах автора».

«Нездоровый ажиотаж» в университете доходил почти до рукопашной. Парткомы лили масло на бушующие волны. Студенты не успокаивались. Предлагали выдвинуть роман на Сталинскую премию. Интеллигенция приветствовала. Студенты митинговали. Я тоже приветствовал. И митинговал. Но молча.

Пять лет в Ростовском университете приучили меня достаточно (а может, недостаточно) скептически относиться к официальным идеологическим одеяниям. Три года в Хадыженске, где я был вписан в систему реальной власти, по-видимому, укрепили конформистские тылы. В Московском университете эти тылы стали постепенно разрушаться. Я эволюционировал в сторону диссидентства. Но, будучи слишком рано приближенным к власти, до диссидентства не дошел. Закрепился на позициях фрондерства.

Под фрондой я понимаю в данном контексте инициированное XX съездом КПСС критическое отношение к власти, к ее политике, не затрагивающее принципиальных основ этой политики, основ нашего строя. И не только отношение. Артисты, художники, музыканты, литераторы, ученые пытались утвердить свое право на творческий поиск, на творческую свободу. Общая настроенность – возвращение к Ленину. Имена-символы: Ефремов, Шатров, Евтушенко, Вознесенский, Неизвестный. Конец 50-х – начало 60-х годов можно обозначить как время Фронды, время давления на власть. Власть сумела устоять и даже на время туже закрутить гайки. Но первые, пусть робкие, ростки перестройки взошли. Или, если перейти на язык физики, начала накапливаться критическая масса, которая всего лишь через четверть века разнесет самый мощный тоталитарный режим XX века.

Крупные принципиальные вопросы общественного развития решались по вечерам. Днем же надо было прежде всего определиться с темой диссертации. У меня было намерение заняться особенностями строительства социализма в Югославии. Общие подходы к этой теме обозначились во вступительном реферате.

Реферат начинался на полном серьезе: «Наука только тогда может называться наукой, когда она не цепляется за старые, привычные формулы и выводы, а непрерывно идет вперед, развиваясь, обогащаясь, отбрасывая отжившие, хотя и освященные традициями и авторитетами, положения. В противном случае неизбежен застой, окостенение, превращение науки в собрание догм, в катехизис, когда вера в определенные утверждения заменяет и снимает необходимость творческого мышления. Если физика ставит вопрос о неисчерпаемости электрона, то с не меньшим правом социология может говорить о неисчерпаемости человеческого общества, о богатстве форм его развития, о непрерывном прогрессе его экономической и социальной структуры».

Нахально для 25 лет, но многообещающе.

К сожалению, кафедра возражала. Тема, говорили мне, слишком опасно близка к политической конъюнктуре. Кто-нибудь не так чихнет, и все придется переделывать. Я готов был рискнуть. Но был остановлен.

Предложение кафедры: «Проблема абстракций в семантической философии». Тут уж я заартачился. Во-первых, я совершенно не в курсе предлагаемой темы. Во-вторых, я недостаточно хорошо знаю английский язык, чтобы быстро разобраться в семантической философии, избегая при этом потерь важных смысловых нюансов. В-третьих, мне это просто неинтересно. Кафедра согласилась.

Возникла томительная пауза. На помощь пришел его величество случай.

В начале декабря на факультете с докладом «Новейшее развитие физики требует отказа от ряда философских предрассудков» выступил профессор Эрнст Кольман[4]. Это была неординарная, чрезвычайно интересная личность. Математик и философ. Родился (1892) и учился в Праге. После Октябрьской революции жил и работал в СССР. Вступил в ВКП(б). Три с половиной года отсидел на Лубянке. Протестовал против ввода войск Варшавского договора в Чехословакию. Эмигрировал в Швецию. Из Стокгольма написал письмо Брежневу, где сообщил, что выходит из КПСС, членом которой был пятьдесят восемь лет. Скончался в 1979 году.

Доклад Кольмана вызвал смятение среди профессуры философского факультета. Он был слишком радикален и покушался на любимые философские игрушки. Он называл «философскими предрассудками» то, без чего казался немыслимым диалектический материализм. Поэтому критическая реакция стала выходить за рамки науки и приближаться к инвективам партийно-политического характера.

Мне доклад понравился. Он заставлял думать. Однако предлагаемая докладчиком сцепка философии и физики не показалась мне убедительной. Я выступил. Подводя итог дискуссии, Кольман, в частности, сказал (привожу по памяти): «Со многими аргументами Бовина я согласен, только не понимаю, почему он оборачивает их против меня; по-моему, мы говорим об одном и том же, но по-разному расставляем акценты».

Услышав это, я даже как-то растерялся: то ли он не понял меня, то ли я – его. Чтобы четче расставить эти самые акценты, я взял свои заметки и соорудил нечто под украденным у Энгельса заглавием: «Анти-Кольман». Это был мой первый и последний «самиздат». Попался он и на глаза кафедрального начальства. Мне настойчиво советовали заняться философией естествознания. После недолгих колебаний я согласился.

Текст моего сочинения сохранился. Чтобы не очень сильно травмировать читателя, я опускаю аргументы от физики. Но философии не избежать. Итак.

«АНТИ-КОЛЬМАНО перевороте, произведенном в философии проф. Э. КольманомОпыт популярного опровержения философских заблуждений доктора философских наук и профессора математики Э. Кольмана, произведенный нахальным и самонадеянным аспирантом философского факультета А. Бовиным.В процессе обсуждения доклада проф. Кольмана «Новейшее развитие физики требует отказа от ряда философских предрассудков» было высказано мнение, что доклад этот есть «проявление кризиса буржуазного естествознания». Это мнение принадлежит т. Казаринову. Я не могу согласиться с такой оценкой доклада. Она вносит некоторые нежелательные нотки в нашу дискуссию. Правда, эта оценка доклада переводит дискуссию на широкую, привычную, накатанную уже дорогу. Но, к сожалению, эта дорога не всегда ведет к истине.

Мне кажется, что обсуждаемый доклад есть не проявление кризиса буржуазного естествознания, а проявление тех затруднений, с которыми сталкиваются и наши физики и наши философы при анализе данных современных естественных наук и в первую очередь – физики. Доклад есть попытка найти решение ряда интересных вопросов. Вопросы поставлены прямо и резко. Без философских закруглений. А только такая резкая – «в лоб» – постановка вопросов способствует их решению.

И то, что доклад заставляет думать, заставляет еще и еще раз пристально всматриваться в то, что стало привычным, аксиоматическим, – уже одно это ценно (независимо от того, правильны или неправильны выводы и рассуждения проф. Кольмана).

Анализ доклада требует, прежде всего, тщательного разбора всех аргументов докладчика по той или иной проблеме. И в первую очередь – разбора тех фактов естествознания, которые лежат в основе философских выводов. Ссылки на Гегеля здесь не помогут.

А так как подобный анализ требует много времени, то я ограничусь только двумя, максимум тремя вопросами и попытаюсь доказать, что философские выводы проф. Кольмана по этим вопросам ошибочны.

Перехожу к делу.

1Рассмотрим вопрос о взаимодействии и причинности. <…> Проф. Кольман утверждает, что теория относительности несовместима с признанием универсальной причинности. Если бы это было так, то можно было бы только пожалеть теорию относительности. Но, к счастью, такой альтернативы не существует, и я постараюсь доказать ошибочность взглядов докладчика по этому вопросу.

Мне кажется, что проф. Кольман неправильно представляет себе содержание философского положения об универсальной причинной связи. В его изложении получается, что универсальность причинной связи заключается в том, что любое событие может быть причиной любого другого. Между тем даже самые отъявленные вульгаризаторы никогда ничего подобного не говорили.

Универсальный характер причинности в нашей философии заключается в том, что в мире нет не обусловленных, беспричинных событий, что любая вещь, любое событие, любой процесс без малейшего исключения имеют свои причины. И в признании этого философского вывода состоит признание универсальности, всеобщности причинной связи.

Не подрывается ли этот принцип универсальной причинности наличием квазиодновременных событий? Ни в коем случае. Ибо каждое из квазиодновременных событий имеет свою причину, обусловлено целой цепью других событий.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "XX век как жизнь. Воспоминания"

Книги похожие на "XX век как жизнь. Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Бовин - XX век как жизнь. Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "XX век как жизнь. Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.