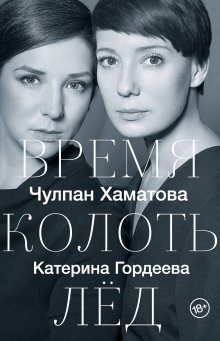

Чулпан Хаматова - Время колоть лед

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Время колоть лед"

Описание и краткое содержание "Время колоть лед" читать бесплатно онлайн.

ХАМАТОВА: Песни, от которых сносит крышу, потому что это другие песни.

ГОРДЕЕВА: Вообще люди, которых показывают во “Взгляде”, – это другие люди. На меня почему-то сильнейшее впечатление произвел сюжет про мальчика, у которого дома жила лошадь. Делал этот сюжет Листьев. И я помню, с какой любовью, с какой нежностью и желанием понять героя сюжет был снят. По здравом размышлении и мальчик, и те, кто ему позволил эту лошадь держать в квартире где-то у метро “Аэропорт”, – не сильно здоровые люди. Но у Листьева это выходило единственно возможным способом существования для человека, который решил спасти коня, катавшего пьяных гопников по Тверской, от мучительной и печальной жизни.

ХАМАТОВА: Это главное, что тогда транслировалось из телевизора: можно быть не такими, как все, не надо быть одинаковыми. Наступило другое время. И в кино было то же самое, просто не в такой концентрации. Поворотным моментом моих девяностых был фильм “Асса”. Что это был за феномен такой? Какой-то другой язык, какого прежде не было. И ведь никто же ничего не объяснял, не разжевывал. Просто с нами поговорили на другом языке и заразили этим.

ГОРДЕЕВА: Что значит – никто не объяснял? В “Ассе” всё понятно: вот Африка, он с серьгой в ухе, вот Цой – он свободный человек, музыкант. Они – люди будущего. А вот – Говорухин, то есть Крымов. Он человек из прошлого, функционер, вор и мерзкий вообще тип – метафора советского прошлого.

ХАМАТОВА: Я не считывала этот сюжетный контекст. Я поняла так, что есть где-то там свободные люди с серьгами в ушах, которые больше не живут в обрыдшем этом затхлом пространстве, они намного интереснее, чем те люди, у которых всё есть, тот же самый Крымов. Они свободнее. Круче. Моднее.

ГОРДЕЕВА: А мы, ну условная Россия, люди, которые в ней живут, – это героиня Друбич, которая выбирает между бедной свободой и богатой несвободой.

ХАМАТОВА: Нет, Кать, это ты сейчас так говоришь. Тогда я так не воспринимала. Я вообще не очень понимала сюжет. И не считала, что “Асса” – это фильм о конфликте поколений, богатых и бедных, прошлого и будущего или чего-то подобного. Точно так же я ничего не понимала в фильме “Игла”: например, того, что там весь конфликт связан с наркотиками. Я плакала в конце. Но не оттого, что героя убили, а от эмоций, вызванных появлением нового языка. Нашего языка. Меня поразило, что на свете живет еще кто-то, кто, как я, не хочет ходить строем, подчиняться серости, сам становиться серым. И, кстати, надо уточнить: это история не про девяностые даже, а про конец восьмидесятых. Про Перестройку, которая таким счастливым весенним дождем пролилась на наши головы. Я могу сейчас точно сформулировать, что лично мне, ученице седьмого-восьмого класса, дала Перестройка и всё то, что за ней последовало: Перестройка дала мне право абсолютно безнаказанно иметь свое мнение.

ГОРДЕЕВА: А мне иногда кажется, что Перестройка спасла меня от другой, жуткой судьбы зомбированного советского человека, винтика. Если бы не Перестройка, которая не просто позволяла говорить своим голосом, но и давала силу этому голосу, я бы выросла чудовищем, Железной Кнопкой из фильма Быкова “Чучело”.

ХАМАТОВА: Почему ты так думаешь?

ГОРДЕЕВА: Знаешь, я была совершенно остервенелой пионеркой. У меня в дневнике день смерти Ленина, двадцать первое января, был обведен черным фломастером. Я была председателем совета отряда и даже какое-то время – дружины. Заставляла весь класс по ролям учить поэму Маяковского “Владимир Ильич Ленин” ко дню рождения вождя, а еще ставила пьесу про Павлика Морозова.

ХАМАТОВА: Ты это делала потому, что верила?

ГОРДЕЕВА: Не просто верила, истово верила, жила этим. И считала себя вправе настаивать, чтобы другие жили и верили так же.

ХАМАТОВА: Когда я была октябренком и даже начинающим пионером, я тоже верила истово, как ты говоришь. И в октябрятский период так расстраивалась, что у нашего отряда нет никакого формального жеста для выражения солидарности, что придумала его! Надо было держать руку у груди, параллельно земле, но не поднимая вверх, к голове.

ГОРДЕЕВА: Это означало – мы еще недопионеры?

ХАМАТОВА: Да. Нашему октябрятскому отряду этот жест очень понравился. Мы все стояли навытяжку, держа так руки. И очень гордились собой. И я считаю огромным преступлением системы, хотя мы его еще не понимали, не осознавали, что все наши хорошие слова, пионерские поступки и благие намерения ложились на полностью сгнивший фундамент: как-то в лагере мы с подружкой были дежурными по отряду, все пошли гулять в лес, а мы должны были помыть палату. Но мы решили, что просто помыть палату – недостаточно, нас же учили перевыполнять план! И мы собрали пионерские галстуки у всего отряда, постирали их, погладили и развесили обратно, перепутав, у кого какой: у кого-то были драные галстуки, с чернильными надписями и какими-то рисунками, а у кого-то – идеально новые, но нас это не волновало! Важно было, что мы вот совершили такой поступок! Это же дурь-то какая, Кать. В тот момент, когда эти тряпки наглаженные…

ГОРДЕЕВА: Не тряпки, а кусочки красного ленинского знамени!

ХАМАТОВА: Да, эти тряпки, которые считались кусочками ленинского знамени, висели идеально ровно на спинках кроватей, и тут пришли ребята. И оказалось, что никто не может найти свой галстук. Нас с подругой тогда чуть не убили.

ГОРДЕЕВА: Я часто с раскаянием вспоминаю стареньких бабушек, двух пожилых сестер, к которым меня прикрепили “заботиться”: я исправно ходила к ним, насмерть перепуганным, мыть полы, а они от меня, пионерки, прятали под полотенцем пасху.

ХАМАТОВА: Момент, когда у нас, выращенных на эпосе про пионеров-героев, начинали открываться глаза, всегда оказывался болезненным столкновением светлых идеалов с фальшивым миром взрослых, в котором всё то, что было написано и обещано в книжках, превращалось в непобедимое вранье и тухлятину. В моем классе было два инвалида, как я сейчас понимаю, очень серьезных – мальчик с какой-то формой аутизма, на которую наслаивалась еще и эпилепсия, и девочка с сильным отставанием в развитии: она плохо говорила. И над ними в классе, в школе постоянно издевались. Казалось бы, учитель должен встать на защиту слабого человека, ребенка с тяжелым недугом. Но нет: наш учитель молчал, потакая всеобщим издевательствам, даже отчасти поощряя их. Я вначале не могла поверить, а когда поняла, что не ошибаюсь, меня охватил ужас.

ГОРДЕЕВА: Слушай, но могло быть много причин, по которым учитель не вставал на сторону этих больных детей. Например, страх. Страх другого, который был очень свойственен советскому человеку. Знаешь, к нам в школу, наверно, в рамках какого-то обмена, привезли однажды детей-инвалидов. Это, кажется, был первый раз, когда я увидела других людей. Я училась классе в третьем, наверное. Была абсолютным продуктом системы, запрещавшей смотреть в транспорте на людей, которые не соответствуют привычным представлениям о том, каким должен быть советский человек. Да я их, по правде говоря, и не встречала: на нашей улице жил только Гена, парень с синдромом Дауна. По старой русской традиции он был “нашим юродивым”. Одним-единственным, а других не было. И вот, увидев человек двадцать или тридцать моих же ровесников, но инвалидов, то есть совсем других, я онемела от ужаса и удивления. И про встречу, которую проводили в актовом зале, почти ничего не помню, кроме того, что эти дети нестройным хором пели песню про “белого лебедя на пруду”, который что-то там качает. Мне все время хотелось выбежать из актового зала. Но я не успела, потому что завуч объявила “минутку знакомства”: мы все должны были подойти к вот этим приехавшим к нам в школу детям познакомиться и пообщаться. Выглядело неестественно, подходить было трудно. Но я пошла. И стала “общаться” с девочкой Леной. Голова у нее была обычная, а остального тела почти не было видно, оно как-то было скрыто в корзинке, в которой двенадцатилетнюю Лену привезли. Мы с ней обменялись телефонами, она дала мне свой адрес – она была не интернатовским, домашним ребенком. Следующие несколько дней я дико, до ломоты в коленях не хотела к ней идти. Но я же взяла адрес. И пошла. Я несколько раз приходила к ней домой. Мы болтали, Лена делала какие-то поделки и что-то мне дарила. Я пыталась вести себя нормально, рассказывать ей что-то. Но всякий раз, подходя к ее дому, я испытывала ужас. И сразу за ним – стыд, что мне страшно. Как-то Лена заболела, и несколько месяцев посещать ее было нельзя. Потом заболела я. И счастливо “забыла” о своем пионерском обязательстве навещать Лену. Мне до сих пор стыдно своей трусости. Но сейчас я уже понимаю, что нельзя вынуждать быть добрым и толерантным. Это иначе делается. Милосердию или чему-то такому, человеческому, не учат в специально отведенный классный час.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Чулпан Хаматова - Время колоть лед"

Отзывы читателей о книге "Время колоть лед", комментарии и мнения людей о произведении.