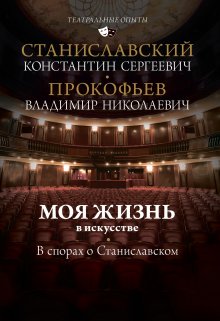

Константин Станиславский - Моя жизнь в искусстве. В спорах о Станиславском

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Моя жизнь в искусстве. В спорах о Станиславском"

Описание и краткое содержание "Моя жизнь в искусстве. В спорах о Станиславском" читать бесплатно онлайн.

Как важно для артиста иметь хорошую память. Зачем бессмысленным зубрением в гимназии натрудили мне мою память! Пусть молодые артисты берегут и развивают ее, так как она имеет большое значение во все моменты творчества, особенно же в минуты наивысшего подъема артистического напряжения.

Под влиянием мейнингенцев мы возлагали больший, чем было нужно, расчет на внешнюю сторону постановки, главным образом на костюмы, историческую, музейную верность эпохе и особенно на народные сцены, которые в то время составляли главную новость в театре. Со свойственным мне тогда деспотизмом, не считаясь ни с чем, я забрал все в свои режиссерские руки и распоряжался актерами, как манекенами. За исключением отдельных лиц, вроде талантливого В.В. Лужского и Г.С. Бурджалова, ставших известными артистами Московского Художественного театра, талантливого А.А. Санина и Н.А. Попова, ставших хорошими режиссерами, и кое-кого еще, – остальные любительские силы, которыми я располагал, сами требовали для себя этого режиссерского деспотизма. У кого нет таланта, того приходится подвергать простой муштровке, одевать по своему вкусу и заставлять действовать на сцене по воле режиссера. Бездарных же, особенно если им приходится давать большие роли, надо, для пользы спектакля, умышленно затушевывать. Для этого есть превосходные, как мне тогда казалось, средства, которые я изучил в совершенстве. Они, как ширмы, заслоняют то, что надо скрыть на сцене. Вот, например, во втором акте «Акосты», на празднике у Манассе, надо было прикрыть двух неталантливых любителей, которые вели большую сцену. Для этого я выбрал наиболее красивую даму и кавалера в самых ярких и богатых костюмах и выпустил их на самую высокую площадку, расположенную на видном месте. Кавалер энергично ухаживал за дамой, а она кокетничала. Потом я придумал им целую сцену, которая отвлекала внимание зрителей от действующих на авансцене любителей. Только в местах, необходимых для экспозиции пьесы, я временно укрощал статистов, чтобы дать возможность зрителям прослушать необходимые слова. Не правда ли, как просто? Конечно, режиссера за такие приемы бранили. Но лучше принять на себя вину за чрезмерное старание, чем сознаться в несостоятельности своей труппы.

Кроме того, для успеха пьесы и ее исполнителей необходимы ударные места, соответствующие кульминационным моментам пьесы. Если нельзя создать их силами самих артистов, приходится прибегать к помощи режиссера. И на этот случай у меня было выработано много разных приемов.

Так, например, в «Уриэле Акосте» есть два момента, которые непременно должны запечатлеться в памяти зрителей. Первый из этих моментов – проклятие Акосты, во втором акте, во время праздника у Манассе. Второй – отречение Акосты в синагоге, в четвертом акте. Одна сцена, так сказать, светского, другая – народного характера. Для первой сцены мне нужны были красивые светские женщины, молодые люди (некрасивых и неуклюжих я укрывал под характерным гримом и костюмом); для второй, ударной сцены, народной, – молодые, горячие студенты, которых приходилось бы даже удерживать от возможного членовредительства по отношению ко мне, Акосте. Когда во втором акте пьесы открылась декорация сада с массой нагороженных площадок, дававших разнообразные возможности для сценической группировки, и зритель увидал целый букет красавиц и красавцев в великолепных костюмах, зрительный зал ахнул. Лакеи разносили вина и сласти, кавалеры ухаживали за дамами с чопорными поклонами эпохи, дамы кокетничали, закатывая глазки, и прикрывались веерами, музыка играла; одни танцевали, другие составляли живописные группы. Проходил хозяин со стариками и именитыми гостями, которых с почетом принимали и усаживали. Являлся и сам Акоста, но все гости понемногу и незаметно отходили от него. Пришла красавица Юдифь, дочь и хозяйка дома, и радостно подошла к еретику. Гул веселых праздничных голосов сливался с музыкой.

Вдруг, в разгар веселья, вдали послышался гнусавый зловещий трубный глас, писклявые рожки и пение басов. Праздник замер на мгновение, потом все спуталось в беспорядке – началась паника. Тем временем снизу, на задней площадке балкона, появились страшные черные раввины. Слуги синагоги со свечами несли священные книги и свитки. На парадные костюмы поспешно набрасывали талесы, а на лоб привязывали ящички с заповедями. Черные слуги заботливо отвели всех от Акосты, начался страшный обряд проклятия. Но Акоста протестует, оправдывается, а молодая хозяйка бросается в любовном экстазе к проклятому и демонстративно объявляет о своей любви к нему. Совершился грех, кощунство. Все замерли и молча, смущенно стали расходиться. Постановка этой сцены сама по себе создавала настроение. Режиссер работал за артиста.

Русский театр впервые увидал такую массовую сцену, в которой все било на большой театральный успех. Нельзя описать того, что делалось после этого акта в зрительном зале. Мужья, жены, братья, сестры, отцы и матери, поклонники и знакомые наших красавиц-статисток и статистов бросались к рампе и с криками, доходившими до рева, с маханием платками и ломаньем стульев заставляли без конца подымать занавес и выходить на сцену всех участвующих.

Вторая, народная сцена была сделана совсем иначе, в расчете на впечатление иного характера. После религиозной церемонии в синагоге, после пения и публичного допроса кающийся Акоста выходил на возвышение среди толпы, чтобы читать отречение. Он сперва заикался, потом останавливался и наконец, не выдержав пытки, падал в обморок. Его подымали, приводили в чувство и, поддерживая, заставляли в полусознательном состоянии дочитывать акт отречения. Но брат Акосты, сжалившись над ним, крикнул из толпы, что мать их скончалась, а невеста его Юдифь посватана за другого. Поняв, что любовные и материнские путы спали с его души, Акоста-философ вновь воспрянул, выпрямился во весь рост и, подобно Галилею, крикнул на весь мир:

– А все-таки она вертится!

Как ни удерживали толпу, чтобы она не прикасалась к проклятому – что, по религиозному верованию, считалось опасным, – все присутствующие при новом кощунстве Акосты бросились на него и стали рвать его на части. Летели вверх куски разорванной одежды; Акоста падал, исчезая в толпе с глаз зрителей, и вновь вскакивал, доминируя над толпой и выкрикивая новые кощунственные слова.

Скажу по опыту этого спектакля: страшно в такую минуту стоять среди разъяренной толпы. Это был кульминационный момент пьесы, ее наивысший подъем. Толпа несла меня на своих волнах со страшной энергией, не давая мне времени выставлять свои душевные буфера. Мне кажется, что благодаря толпе я хорошо играл эту сцену и достигал высот подлинного трагического пафоса.

Совсем не то происходило во мне в третьем действии.

Там тоже был большой трагический подъем, но его я должен был совершить один, без посторонней помощи. Снова при приближении к нему мои душевные буфера выставились вперед, упираясь в творческую цель и не давая приблизиться к ней. Снова внутренние сомнения тормозили стремительность порыва, и я не мог ринуться вперед без оглядки в сверхсознательную область трагического. В эту минуту я был в положении купальщика, готовящегося броситься в холодную воду. Я чувствовал себя тенором без верхнего «до».

Постановка «Акосты» с большими народными сценами à la мейнингенцы наделала шуму и привлекла внимание всей Москвы. О наших спектаклях заговорили, мы прославились и как бы взяли патент на народные сцены. Дела Общества поправились. Члены и артисты его, отчаявшиеся было в успехе, опять поверили в него и решили остаться в кружке.

Увлечение режиссерскими задачами

«Польский еврей»

Следующей постановкой Общества искусства и литературы была пьеса Эркмана-Шатриана «Польский еврей».

Есть пьесы, которые интересны сами по себе. Но есть другие, которые можно сделать интересными, если режиссер найдет оригинальный подход к ним. Вот, например, если я расскажу вам фабулу «Польского еврея» – будет скучно. Но если я возьму самую основу пьесы и на ней, точно по канве, разошью всевозможные узоры режиссерской фантазии – пьеса оживет и станет интересной.

Я выбрал для постановки именно эту пьесу, а не другую не потому, что она мне понравилась в подлиннике, а потому, что я полюбил ее в том плане постановки, который мне мерещился. И теперь я буду рассказывать о ней не так, как она написана, а так, как она была поставлена в Обществе искусства и литературы.

Представьте себе уютный интерьер в доме бургомистра, в горах, в пограничном местечке Эльзаса. Топится печь, весело горит лампа, за ужином в рождественскую ночь собрались: дочь бургомистра, ее жених – офицер пограничной стражи, лесничий, еще какой-то горец. На дворе буря, вой ветра. Рамы в окнах колышутся, дребезжат стекла, и в щели пробивается свист ветра, от которого ноет душа. Но компания веселится: распевают песни, курят, едят, пьют и балагурят. Один особенно сильный порыв ветра испугал собравшихся и заставил их вспомнить такую же бурю несколько лет тому назад: тогда среди воя ветра почудился звон высокого колокольчика. Кто-то ехал. Еще несколько минут – и звонок зазвучал близко, сразу остановился. Потом отворилась дверь, и на пороге показалась огромная фигура закутанного в шубу человека.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Моя жизнь в искусстве. В спорах о Станиславском"

Книги похожие на "Моя жизнь в искусстве. В спорах о Станиславском" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Станиславский - Моя жизнь в искусстве. В спорах о Станиславском"

Отзывы читателей о книге "Моя жизнь в искусстве. В спорах о Станиславском", комментарии и мнения людей о произведении.