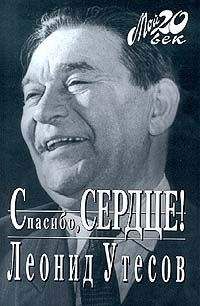

Леонид Утесов - Спасибо, сердце!

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Спасибо, сердце!"

Описание и краткое содержание "Спасибо, сердце!" читать бесплатно онлайн.

Жизнь Леонида Утесова полна парадоксов. Не имея музыкального образования, он стал популярнейшим певцом своего времени. В стране, где джаз был раз и навсегда объявлен `музыкой толстых`, он сумел не только создать, но и сохранить на долгие годы первый советский джаз. Наконец, не будучи литератором, он писал удивительные стихи и выпустил в свет три прозаические книги. Одну из них вы сейчас держите в руках. В этой книге не просто воспоминания о дореволюционной Одессе, нэпе, Великой Отечественной войне; не просто рассказ о самых разных театрах – от театра Мейерхольда до одесских театриков миниатюр; не просто `созвездие` имен – тех, с кем дружил, работал и встречался Леонид Утесов: Маяковский и Мейерхольд, Зощенко и Бабель, Качалов и Хенкин, Дунаевский и Богословский… Главное в ней другое: юмор и печаль, мудрость и надежда. И любовь. К музыке, жизни и людям.

Одесский газетчик был мне понятен и близок, я чувствовал его, как себя, и однажды у меня мелькнула мысль перенести этот жизненный театр на эстраду. Так родился необычный номер, который у одесситов имел шумный успех.

Мой молодой газетчик был так нетерпелив и так сам наслаждался этим вечно меняющимся миром, битком набитым новостями и событиями, что невольно начинал пританцовывать и распевать свои новости – так органично в номер входили куплеты. В них рассказывалось о тех же городских событиях, о которых в данный момент судачили на всех улицах, а также и о мировых катаклизмах, мимо которых одесситы не могли пройти равнодушно. Помните, у Аверченко один одессит говорит другому, крутя пуговицу на его пиджаке: «Франция еще будет меня помнить».

Когда я начал выступать с этим номером, имя одесского налетчика Мишки-Япончика приводило всех в трепет – и я пел про старушку, ограбленную и обесчещенную бандитами на Дерибасовской.

"Ну, а налеты стали все заметней,

На Дерибасовской так, примерно, в шесть

У неизвестной бабушки столетней

Двое бандитов утащили честь".

Москва живет московскими новостями и событиями всего мира, поэтому газетчик, выскакивавший на подмостки «Эрмитажа», был начинен информацией глобального содержания. Он, как тумба, был весь увешан и обклеен плакатами и рекламами, заголовками иностранных газет, а на груди его красовался символ вранья – огромная утка. В то время про Советскую Россию распространялось множество нелепейших небылиц. Так что темы куплетов было сыскать нетрудно – стоило только развернуть газету. Каждый вечер куплеты менялись, и тут уж в самом прямом смысле осуществлялся боевой лозунг эстрады: утром в газете – вечером в куплете.

К моему приходу в «Эрмитаж» несколько авторов и в том числе мой друг, незабвенный Николай Эрдман уже ожидали меня с готовыми куплетами. Я вклеивал их в газету, которую обычно как рекламу держал в руках, и поэтому мог не ограничивать себя количеством «новостей» – учить их наизусть было не надо. Между куплетами я лихо отплясывал, стараясь и в танец вложить настроение куплетного сообщения.

И в Москве номер имел оглушительный успех. Собственно с этого номера некоторые зрители старшего поколения, может быть, и помнят меня как артиста.

Стиль «живых газет» оказался очень созвучным настроениям времени, стремительности его темпов, задору его энтузиазма. И подобные номера все чаще и чаще стали появляться на эстрадах. Постепенно они трансформировались, росло количество участников, менялся стиль исполнения – куплеты заменялись коллективной декламацией, а танцы – ритмическими движениями спортивного характера. Вскоре появилась и своя униформа – синие рубахи, заправленные в комбинезоны. И название «Синяя блуза» закрепилось за новым эстрадным жанром. Обрастая традициями и штампами, этот жанр просуществовал на эстраде довольно долго.

Это было начало нэпа. Одна за другой стали появляться антрепризы. В «Славянском базаре» открылся театр оперетты. А так как я еще в «Эрмитаже» вместе с замечательной опереточной актрисой Казимирой Невяровской исполнял дуэты из оперетт, то нас пригласили в этот театр.

Здесь были все особенности опереточного стиля. Ни о каких реформах, поисках нового не могло быть и речи. Да, наверно, и в голову никому не приходило, что оперетта заштамповалась и ее надо реформировать. И такая она имела успех у зрителя. А что еще надо антрепренеру?

Однако в театре работало много хороших актеров, которые силой своего таланта оживляли отмиравшие опереточные приемы, придавали им видимость жизни. Среди всех уже тогда выделялся Григорий Маркович Ярон – человек безграничного комедийного дара. Становилось смешным все, чему бы он ни прикасался. А его музыкальность и его танцевально-акробатическая техника помогали создавать неповторимые образы.

Ярон уже тогда был типичным опереточным комиком, но в самом лучшем смысле этого слова. Не углубляясь в психологические тонкости, не ища разнообразия характеров, он умел сделать неисчерпаемым один и тот же характер в довольно сходных опереточных обстоятельствах и коллизиях. Для этого надо иметь недюжинную фантазию и изобретательность. И уж в этом с ним, пожалуй, никто тягаться не мог. Смешные ситуации он умел находить во всем, а это помогало ему видеть уродливое и отмирающее – и уж с ними он расправлялся безжалостно. Знаменитые яроновские отсебятины становились потом каноническим текстом. Так и не родился на свет такой мрачный зритель, которого не мог бы рассмешить Ярон.

Являясь автором своих ролей, Ярон, по существу, переделал, переосмыслил маску комика-рамоли. Он умел, всегда оставаясь в образе, виртуозно соединять в единое целое эффектные эксцентрические трюки и танцы, неожиданные контрасты ситуаций, вставные комические номера и создавать произведение искусства неповторимое и заразительное.

Так же неожидан и интересен он был и на режиссерском поприще, а став теоретиком оперетты, сумел не притушить, не засушить ее зажигательного задора.

Я легко акклиматизировался в оперетте, потому что умел и петь, и танцевать, и не чуждался аксцентрики. После долгого пребывания в театре малых форм в оперетту я шел с надеждой. Мне казалось, что здесь я смогу создавать образы-характеры, смогу играть роли уж если не трагедийного, не драматического, то хотя бы лирического плана – все комики одержимы этой страстью.

Я играл Бони в «Сильве» и пытался оживить этот образ, найти в нем хоть что-то не от маски, а от живого человека, вернуть ему то, что было выхолощено штампами, – я наделял его чувством, находил возможность сделать по-настоящему лиричным. Но меня упрекали, что я пошляка выдаю за порядочного человека. Не за порядочного, а за живого, сказал бы я. Ведь пошляк – это еще не мертвец. Примерно так же были встречены мои «эксперименты» и в опереттах «Мадемуазель Нитуш», «Гейша», «Граф Люксембург» – все мои попытки драматизировать роли объявлялись неуместными и ненужными для данного жанра. Впрочем, может быть, мои критики были и правы – ведь я пытался оживить образы венской оперетты, давно уже ставшей развлекательным зрелищем с чисто условными характерами. И все-таки одно мне так и осталось непонятным: если в произведении есть люди, то почему возбраняется сделать их живыми?

Одним словом, мало-помалу я сам стал думать, что приукрашивание сентиментальных и недалеких героев венской оперетты – дело неблагодарное. И при всем веселье жанра мне становилось в нем скучно. По сути дела, я не нашел в оперетте того, что надеялся найти (а советских оперетт тогда еще не было), и решил поискать в другом месте.

Как раз в это время мне представилась возможность переехать в Петроград, что я и сделал с большим удовольствием.

В Петрограде было два опереточных театра: Палас-театр – товарищество без антрепренера, и антреприза Ксендзовского. Я вступил в труппу Палас-театра с мыслью оглядеться и найти что-нибудь более приемлемое, более родственное моей душе.

В Палас-театре оперетта была бы как оперетта, ничем особенным от «Славянского базара» не отличающаяся, с такими же профессионально крепкими актерами, если бы не Елизавета Ивановна Тиме, актриса бывшего Александринского театра. Дело в том, что она, великолепная драматическая актриса, обладала прекрасным голосом, три года училась пению в Петербургской консерватории и потому ее непреодолимо тянуло в музыкальный театр – вот она и совмещала Александринку и оперетту.

А для оперетты ее участие было величайшим благом. Она своим строгим стилем актрисы драматического театра, серьезным отношением к делу невольно облагораживала атмосферу театра, которая иногда начинала уж очень быть похожей на ту, что разыгрывалась в самих спектаклях. Кроме того, ее драматическое мастерство помогало актерам преодолевать мертвые штампы опереточного жанра.

Я дебютировал ролью Бони, Сильву играла Елизавета Ивановна Тиме. Я играл эту роль не менее семисот раз, со множеством разных партнерш, умел к ним быстро приноравливаться, но на первых спектаклях с Тиме мне все время было как-то непривычно. Наверно, она была не совсем опереточной Сильвой и мой Бони никак не мог к ней пристроиться.

Но Тиме была опытной актрисой и неплохим педагогом – она, словно ребенка, взяла меня за руку и повела по другой дорожке, где мне легче было сделать своего Бони умнее, лиричнее, искреннее.

Кроме «Сильвы» мы играли с ней в «Прекрасной Елене», она – Елена, я – Менелай.

Вообще репертуар в Палас-театре у меня был обширный: «Мадам Помпадур», «Вице-адмирал», «Баядерка» и множество других оперетт – не стоит их все здесь перечислять. Но о роли матроса Пунто в «Вице-адмирале» мне хочется сказать. Я играл эту роль с особенным удовольствием, наверно потому, что она напоминала мне милых сердцу одесситов. Лихой матрос, певец и острослов, честный и скромный малый – в нем было все, что составляло мечту моего детства. Особенно волновали меня слова Пунто, когда он просится на берег, в родной город Кадикс, где «его каждая собака знает». В этих словах мне слышалось что-то до боли понятное. И я не случайно наградил Пунта одесскими манерами. Он, например, лихо с характерным присвистом сплевывал сквозь стиснутые зубы. Впрочем, в этом увидели опошление образа «революционного матроса». Может же такое прийти в «критическую» голову. Пунто – революционный матрос!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Спасибо, сердце!"

Книги похожие на "Спасибо, сердце!" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Утесов - Спасибо, сердце!"

Отзывы читателей о книге "Спасибо, сердце!", комментарии и мнения людей о произведении.