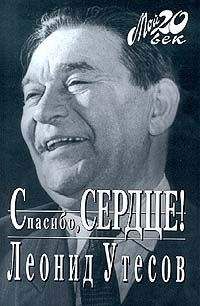

Леонид Утесов - Спасибо, сердце!

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Спасибо, сердце!"

Описание и краткое содержание "Спасибо, сердце!" читать бесплатно онлайн.

Жизнь Леонида Утесова полна парадоксов. Не имея музыкального образования, он стал популярнейшим певцом своего времени. В стране, где джаз был раз и навсегда объявлен `музыкой толстых`, он сумел не только создать, но и сохранить на долгие годы первый советский джаз. Наконец, не будучи литератором, он писал удивительные стихи и выпустил в свет три прозаические книги. Одну из них вы сейчас держите в руках. В этой книге не просто воспоминания о дореволюционной Одессе, нэпе, Великой Отечественной войне; не просто рассказ о самых разных театрах – от театра Мейерхольда до одесских театриков миниатюр; не просто `созвездие` имен – тех, с кем дружил, работал и встречался Леонид Утесов: Маяковский и Мейерхольд, Зощенко и Бабель, Качалов и Хенкин, Дунаевский и Богословский… Главное в ней другое: юмор и печаль, мудрость и надежда. И любовь. К музыке, жизни и людям.

Так что же такое «Повесть» Уткина? – Классическое произведение или только вещь с «рыночным успехом»? Кому верить? Я поверил себе – «Повесть» трогала меня до глубины души. И публике, которая неизменно сопровождала аплодисментами чтение уткинской поэмы.

Произведения Зощенко и Бабеля имели для меня большое значение еще и потому, что, исполняя их, я как бы осваивал новый жанр – превращался из рассказчика в чтеца. В этих жанрах есть разница. На мой взгляд, она заключается в том, что рассказчик менее строг в манере подачи литературного произведения, он часто прибегает к резким и смачным изобразительным эффектам, рассказ для него только повод показать свое мастерство. Чтец более строг в манерах, и сам как бы остается в тени, а на первый план выводит автора и его манеру, его особенности. Тот и другой способ чтения одинаково интересен, они, как говорят в Одессе, «оба лучше».

Каждый артист выбирает то, что ему ближе, органичнее. Однако на нашей эстраде теперь почему-то все больше выступают чтецы, а рассказчиков почти не осталось. Вот разве что Ираклий Андроников, но в этом случае автор, рассказчик и чтец сливаются в одно лицо.

Художественное чтение – самостоятельный вид искусства. Его внешнее отличие от театра в том, что слово писателя выступает здесь само по себе, вне обычного сценического окружения. У чтеца, как правило, нет партнеров, грима, специального костюма, нет декораций. И по сравнению с актером у чтеца другие задачи: как можно точнее передать творческую манеру автора, литературное своеобразие художественного произведения. Для этого чтец выделяет особенности строения и ритма фразы, самый принцип отбора и сочетания слов, которые и создают неповторимую авторскую манеру, отражают его индивидуальное видение мира. Поэтому чтец выступает больше от лица автора, чем от своего собственного, если даже и предлагает свое толкование произведения.

Словесная ткань рассказов Бабеля, повествующего о необычном и героическом, ярка и многокрасочна. Его речь торжественна, ритмична, близка к стихотворению в прозе. Ее приподнятый тон заразителен, и исполнителю нетрудно найти для ее передачи точную интонацию. И все-таки не так-то просто передать обаяние лаконичного и патетического стиля Бабеля, если сам не поддашься его очарованию, не заживешь на том же высоком эмоциональном уровне.

Рассказы Зощенко требовали совсем другого исполнения. Несмотря на то, что обоим писателям свойствен стиль так называемого сказа, то есть стилизация речи под героя, их словесная ткань организована совсем по-разному. И это идет прежде всего от того, что у них совершенно разные герои. У Бабеля это люди гражданской войны, косноязычные, но озаренные величием свершающегося. У Зощенко почти всегда безнадежные обыватели.

Героем рассказов Зощенко является человек, неправильно или плохо понимающий то, о чем он говорит. Посвящая слушателей в события своей жизни, он оказывается совсем не таким человеком, каким видит себя сам, он совсем не умеет взглянуть на себя со стороны. В его рассказе обнаруживаются его глупость, жадность, назойливое и нескладное многословие, отсутствие чувства юмора.

На этом контрасте построены многие рассказы Зощенко. Достаточно вспомнить ту же часто исполнявшуюся на эстраде «Аристократку». Герой этого рассказа, управдом, воображает себя очень умным человеком. Он пускается в рассуждения о водопроводе и канализации. А приведя даму в театр, в буфете переживает каждый кусок пирожного, проглоченный его спутницей, а последний – так просто вырывает у нее изо рта. Не понимая, за что она на него обижается, он обзывает ее аристократкой. Так постепенно, ничего не подозревая, герой раскрывается во всей своей неприглядности.

«Если я искажал иногда язык, – писал когда-то Зощенко, – то условно, поскольку мне хочется передать нужный мне тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе». То же самое мог о себе сказать и Бабель. Искусственный язык, созданный этими писателями, у каждого свой, отлично соответствовал культурному уровню, понятиям и характерам их персонажей. Зощенко не нужна патетичность бабелевской прозы, но для его героев их язык настолько органичен, что сам по себе кажется вполне достаточным для создания особого мира зощенковских рассказов.

Умудренный многолетним опытом исполнения его произведений, я вижу теперь, что доносить особенности прозы Зощенко до слушателя нужно без всякого нажима. Сам язык так выразителен, так красочен, так, сказали бы мы сегодня, переполнен информацией о персонаже, что всякая игра, изображение будут излишеством. Надо только очень спокойно и очень серьезно, даже с некоторой долей «философствования» подавать каждую фразу. Лучше всего это удавалось самому Михаилу Михайловичу Зощенко и, пожалуй, еще Яхонтову. Я же, да и многие выступавшие уже после меня, к сожалению, грешили излишней старательностью в передаче комических эффектов, нагнетали смех и этим только мешали процессу непроизвольного самораскрытия персонажа.

Год сменялся годом, а я все еще оставался в нерешительности: с чем расстаться, к какому берегу прибиться? Быть синтетическим артистом хорошо, заманчиво, но когда-то надо, наверно, остановиться на чем-то одном. На чем же? Оперетта отпадала сразу. Оставались театр и эстрада. Потому-то я выбирал так долго, что и с тем и с другим жанром мне было жалко расставаться. Но в душе я чувствовал, что все больше склоняюсь к театру. Так бы оно, наверно, и было, если бы не неожиданное приглашение на гастроли в Ригу. Тогда это была «заграница». Я соблазнился и поехал. Вопрос о выборе жанра остался открытым. Через несколько лет я «закрыл» его самым неожиданным образом.

А пока идет 1927 год, и на гастроли в Ригу, в театр «Марине», я еду как актер и как чтец.

Никаких затруднений с репертуаром у меня не было, так как русский язык в Риге знали многие. И рассказы Зощенко, и «Мендель Маранц», и маленькие пьески «Ну и денек», «Арон Пудик» отлично понимались и принимались зрителями. Гастроли проходили успешно, и я получил приглашение в другие города Прибалтики.

Так как еще совсем недавно Прибалтика входила в состав России, то никакой «заграницы» я не почувствовал. Разве только в том, что здесь жизнь словно остановилась на какой-то одной точке и топчется на. месте. В Двинске, например, который в царской России был городком черты оседлости, все осталось по-прежнему: пыльные и кривые улички с поросятами и ребятишками, шумный базар, к которому через центр города тянутся нескончаемые и неторопливые подводы. Кое-где на углах стоят вместо городовых полисмены в белых перчатках (Европа!) и регулируют «движение». После лихорадки строек, споров, поисков – всей той суеты обновления жизни, которая уже стала привычным, нормальным ритмом нашего бытия, Прибалтика показалась мне замершей, тихой, почти спящей. Было ощущение, что я приехал не в Прибалтику, не в «заграницу», а в прошлое, еще не очень далекое, но уже основательно забытое.

Однако забавный рассказ нашего консула мог натолкнуть и на иные выводы. Однажды во время прогулки к нему подошел владелец кино и сказал:

– Господин консул, вы меня знаете, я хозяин кино и хочу с вами посоветоваться.

– О чем?! – спросил консул с недоумением.

– Дело в том, что я получил картину «В когтях советской власти». Показывать картину или нет.

– Но почему именно я должен вам советовать?

– Я не хочу ставить эту картину, господин консул, но другой у меня нет. Так что же мне, запереть кино?

– Но я-то здесь причем?

– Мало ли что может случиться, так знайте, что я не хотел ставить эту картину…

Нельзя, наверно, считать, что жизнь замерла, если люди втайне чего-то ждут, а может быть, и на что-то надеются.

Но прежде чем уезжать из Прибалтики, я хочу рассказать об одном инциденте, о котором я сам прочно забыл, но мне напомнили о нем работники Центрального государственного исторического архива Латвийской ССР. В архиве сохранились документы, свидетельствующие о том, что я якобы прибыл в Прибалтику не просто на гастроли, а со «специальным заданием вести коммунистическую агитацию и пропагандировать коммунистические идеи». Сохранилась даже фотография, такая, как обычно снимают преступников – анфас и в профиль, и протокол моего допроса. Конечно, никакого «специального задания» у меня не было. Но, наверно, в буржуазной Латвии дела были так плохи, что в одном только соседстве слов «богатый» и «бедный» политохранке чудились крамольные намеки. Действительно, в пьесе «Обручение», где я играл главную роль, речь шла о богатых и бедных, и я, естественно, был на стороне бедных и на сцене этого отнюдь не скрывал. Из-за этого меня посчитали «опасным актером» и поставили вопрос о высылке из Латвии…

Мне представилась возможность совершить туристскую поездку по Европе, побывать во Франции и Германии. Я, конечно, поехал: надо же было увидеть наконец те страны, о которых столько слышал в детстве, околачиваясь на набережных Одессы и в порту.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Спасибо, сердце!"

Книги похожие на "Спасибо, сердце!" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Утесов - Спасибо, сердце!"

Отзывы читателей о книге "Спасибо, сердце!", комментарии и мнения людей о произведении.