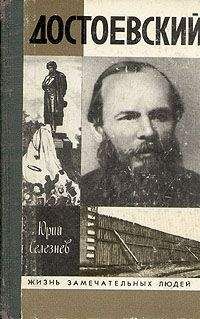

Юрий Селезнев - Достоевский

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Достоевский"

Описание и краткое содержание "Достоевский" читать бесплатно онлайн.

Новая биографическая книга о Ф. М. Достоевском, выходящая в серии «Жизнь замечательных людей», приурочена к 160-летию со дня рождения гениального русского писателя. Прослеживая трудный, полный суровых испытаний жизненный путь Достоевского, автор книги знакомит молодого читателя с многообразием нравственных, социальных, политических проблем, обуревавших создателя «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Братьев Карамазовых».

— Что-то грудь болит, — жаловался Белинский, — будь отцом родным, принеси воды запить проклятую микстуру, — честное слово, помирать буду — воды никто не подаст.

В комнату входила Аграфена Васильевна, его свояченица, со стаканом воды, а вслед за ней являлась и только что научившаяся ходить маленькая белокурая Ольга, Олюшка, на которую изливалась вся любовь нерастраченной души Белинского. Жена, Мария Васильевна, вот-вот снова должна родить...

Белинский женился неожиданно для всех три года назад на воспитаннице одного из московских институтов, служившей гувернанткой в частных домах, а одно время даже и в доме знаменитого автора «Ледяного дома» Ивана Ивановича Лажечникова. Ко времени знакомства с Белинским она служила уже классной дамой в том самом институте, в котором сама воспитывалась. Виссарион Григорьевич встретил ее случайно во время поездки в Москву.

Говорили, что в молодости Мария Васильевна Орлова была недурна собою, но, «выходя замуж, она была уже зрелых лет, насквозь болезненная и с нервической дрожью во всем теле. Движения ее были угловаты и лишены всякой грации. Мария Васильевна, следившая за русскою журналистикою, привела Белинского в совершенный восторг рассуждениями, вычитанными из его же статей. Повторенный ею урок он принял за проявление собственного развития; он увлекся страстно, как вообще был склонен увлекаться идеалами собственной фантазии...

На маленькую квартиру в доме Лопатина переехала... вскоре и свояченица его, Аграфена Васильевна, называвшаяся, впрочем, Agrippine. Обе сестры, уже не молодые... смотрели и на весь мир преимущественно сквозь институтскую призму. Говорили они между собою почти всегда по-французски... Понятно, что в этой среде Белинский не мог найти того, что искал, — ...полного духовного общения, семейного союза в высоком значении этого слова. Но когда хроническая болезнь его приняла характер более угрожающий, он нашел и в пустой жене, и в придурковатой свояченице усердных, хотя и ворчливых, сиделок... Но многие ли не показались бы пустыми рядом с Белинским? А «придурковатая» свояченица оставила о нем отнюдь не придурковатые воспоминания, правда касающиеся прежде всего его домашней, частной жизни; но тем-то они и ценны: в них не хрестоматийный Белинский, но живой, «смертный», лишний раз напоминающий о том, что и великие не рождаются закованными в бронзу памятниками самим себе.

«Раз вбегаю я в комнату, — рассказывает Agrippine, то есть Аграфена Васильевна Орлова, — Белинский лежал на диване, а на полу я увидела пятна крови и в испуге ахнула. «Ну, чего вы испугались и ахаете: это у меня часто бывает». Иногда Белинский вдруг упадет с дивана на пол и начинает кататься; волосы у него были прегустые, покроют все лицо, собаки начнут визжать и теребить его, а он от всей души смеется, так что раскашляется. Чай он пил обыкновенно столь сладкий, с большим количеством сливок и вливал в него немного рому; однажды ему не захотелось чаю, почти целый стакан остался, он вздумал дать собакам, которые... выпили все и опьянели так, что и на четырех лапах не могли держаться... Белинский смеялся как ребенок. Жена говорит ему: «Ведь они могут сбеситься! Что ты наделал!» Он сейчас же побежал к колодцу, накачал воды в лейку и стал поливать собак до тех пор, пока они совсем не отрезвились и не стали валяться по песку...»

Достоевский знал из рассказов Панаева, что многие солидные люди, и в первую голову Краевский, считали Белинского, да и все его окружение, мальчишками. Достоевскому его замечательный друг тоже часто казался мальчиком, ребенком, но не в том презрительном, уничижительном смысле, который вкладывали в это понятие такие люди, как Краевский, но в ином, может быть, до конца еще и не вполне им осознанном: русские мальчики — это образ, это идея. Солидный человек ради карьеры упрячет в самый потаенный карман свои убеждения и забудет вскоре об их существовании, а мальчики пренебрегут карьерой, оставят доходное место ради убеждений; там, где серьезный человек рассчитает все заранее, они не станут тратить время на расчеты — поступят как велит им совесть, часто даже будучи вполне уверенными в самых ужасных для себя последствиях. Это такие мальчики, как Шидловский, оставляют теплую службу в министерствах и идут проповедовать крестьянам, выползающим из шинков, в минуту опасности для отечества оставляют дом, невесту, мать — и идут добровольцами, ополченцами, чтобы стать героями Бородина; забывают о своей тысячелетней родословной, и благах, и привилегиях, кои она им обеспечивает, обрекая себя на виселицу или кандалы, выходят на Сенатскую площадь, ибо честь и слава отчизны, освобожденной от крепостного права и подчинения немецкой чиновничьей бюрократии, для них превыше благ и привилегий спокойного ничегонеделанья; это они бредут тысячи верст пешком по матушке-России в Петербург, чтобы за несколько лет стать гордостью российской науки...

Какой-нибудь немецкий профессор Вагнер, всю жизнь просидевший над мудреными книгами, в конце ее посмеет вывести формулу, по которой можно будет предположить, что в такой-то точке небесного свода, возможно, существует неизвестное, невидимое нам небесное тело. А русский мальчик, ни слова не зная по-немецки и услыша в передаче из других уст слух о гипотезе такого профессора, уснет под утро, промучась всю ночь над тайной вселенной, а утром на смех всем европейским, да и отечественным профессорам начнет доказывать, что не в такой-то точке, а в такой-то; и не предположительно, а пренепременно; и не какое-то небесное тело, а именно звезда, да еще и со спутниками... И с такой страстью будет доказывать, будто от этой звезды вся его дальнейшая карьера зависит: карьера его, конечно, от этого зависит — это уж точно, только совсем в обратном смысле, — короче, загубит он свою карьеру окончательно, так и помрет осмеянный. А через два-три года после его безвестной смерти какой-нибудь другой ученый Вагнер математически докажет его правоту. Только это уже будет не его правота, а ученая, вагнеровская...

Нетерпеливы русские мальчики, им хочется сразу всего, одним разом либо пристукнуть весь мир зла и несправедливости, либо обнять и жизнью своей защитить его красоту от прихлопывания других. Все или ничего...

Но сердцем, но страстью, но провидением душевным, но убежденной устремленностью бескорыстия им открывается многое и такое, чего не возьмешь простой ученостью и усидчивостью.

Таким вот великим, нетерпеливым мальчиком представлялся порою Достоевскому и Белинский, когда он жег собеседника глаголом своих откровений. «Я весь в идее гражданской доблести... Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фантастическая любовь к свободе и независимости человеческой личности... Я понял французскую революцию, понял и кровавую любовь Марата к свободе...»

Таким мальчиком был в ту пору, да и во всю свою жизнь в этом смысле не очень-то повзрослел и сам Достоевский.

О своей первой страсти, дающей пищу сознанию и выход в реальный мир душе мечтателя, он вспоминал уже в зрелом возрасте так: «Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма... Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге... казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до Парижской революции 48-го года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46-м году был посвящен во всю правду этого грядущего, «обновленного мира» и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским... в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий...»

«Учение» Белинского произвело огромное впечатление на молодую, социально еще не сформированную душу писателя. Мечта о золотом веке, о «рае» на земле, устроенном по законам человечности, разума, добра и справедливости, стала для него только инобытием его фантастических снов. Мечта жаждала обрести формы реальности, искала почву для воплощения. Взоры таких людей, как Белинский, с надеждою обращались к Западу, в недрах которого рождались социалистические теории, зрели социальные революции. Только в этом смысле Белинский и был «западником». Вместе с тем именно он же, Белинский, провозглашал публично: «Настало для России время развиваться самобытно, из самой себя, пора нам перестать восхищаться европейским потому только, что оно не азиатское... Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении... Мы... выдержали с честию не один суровый экзамен судьбы, не раз были на краю гибели и всегда успевали спасаться от нее и потом являться в новой и большей силе и крепости. В народе, чуждом внутреннего развития, не может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово...»

Это страстное учение, конечно, не только не могло оскорблять глубоко национальное, патриархально-национальное чувство Достоевского, заложенное в нем с детства, но, напротив, должно было рыхлить почву в его душе для вполне осознанного революционного патриотизма. Идея высокого предназначения России, ее призвания сказать миру свое, новое слово глубоко заляжет в сознании писателя-мыслителя. Не могла отпугнуть мечтателя Достоевского и особая, «странная» любовь Белинского к России, любовь, сочетающаяся с ненавистью к определенным сторонам ее действительности. Глубоко в сознание молодого писателя проникла мысль критика о том, что «ненависть иногда бывает только особенною формою любви» (как скажет потом Некрасов: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть»), ибо и эта ненависть была лишь формой патриотизма, верой в возможность лучшего, а не скептицизмом по отношению к великому предназначению России. Такой скептицизм был ненавистен Белинскому: «...признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве. Как бы ни уверяли они себя, что живут интересами той или другой, по их мнению, представляющей человечество страны, не верю я их интересам». Жадно впитывал в себя Достоевский и эту страстную ненависть критика, и его убежденность в великой социальной значимости художественного слова. «У нас общественная жизнь преимущественно выражается через литературу, — справедливо утверждал Белинский. — Свобода творчества легко согласуется с служением современности: для этого нужно только быть гражданином, сыном своего отечества, своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлением...»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Достоевский"

Книги похожие на "Достоевский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Селезнев - Достоевский"

Отзывы читателей о книге "Достоевский", комментарии и мнения людей о произведении.