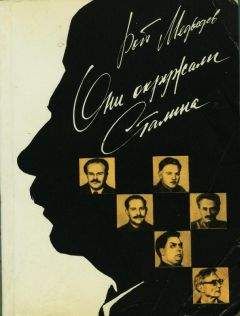

Рой Медведев - Ближний круг Сталина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Ближний круг Сталина"

Описание и краткое содержание "Ближний круг Сталина" читать бесплатно онлайн.

Известный историк Рой Медведев включил в свою книгу семь политических портретов людей, входивших в разное время в ближайшее окружение Сталина: В.М.Молотова, Л.М.Кагановича, А.И.Микояна, К.Е.Ворошилова, Г.М.Маленкова, М.А.Суслова и М.И.Калинина.

Все они, типичные представители сталинской системы, сыграли определенную роль в истории советской эпохи. Перед вами судьбы тех, кто вступил в партию и начал свою карьеру еще при жизни Ленина, успешно продолжал ее при Сталине, но пережил страшные времена и был активным политическим деятелем во времена Хрущева. Все они десятилетиями заседали в Политбюро, в Совете Министров СССР, и их решения прямо или косвенно отражались на судьбах миллионов людей. Но и в их собственной судьбе отразилась история, отразились различные эпохи, пережитые нашей страной. На таких именно людей опирался Сталин, они были ему необходимы для установления тоталитарной диктатуры, но и он был им необходим, чтобы сохранить свою долю влияния и власти.

Как представляется, все это - не пустая лесть. Работавшие с Кагановичем вспоминают его как энергичного, работоспособного, дотошного руководителя, умелого организатора. Кроме того, эта рецензия - лишнее свидетельство того, что доля ответственности Кагановича за все творившееся в Москве в 30-е годы очень велика, а стиль его работы по-своему эффективен, но от совершенства далек, ибо нельзя объять необъятное. Если политический руководитель вникает во все, «вплоть до цвета облицовки», то что же остается архитектору и зачем он, архитектор, нужен? В кого превращается художник, творец? Видимо, не случайно при Кагановиче прокатилась волна разоблачения «формалистов», «урбанистов», «дезурбанистов» - и архитектурные дискуссии и конкурсы сменились диктатом и интригами.

Но закончим прерванную цитату:

«…И с гордостью носят ударники метро Почетный значок прохода им. Кагановича, знак ударной работы по созданию лучшего в мире метро под руководством нашего железного народного комиссара» (Гудок. 1935. 6 апр.).

Первый проект метрополитена в Москве был представлен Городской думе в 1902 году инженером П. И. Балинским. Единогласное решение думы и Московского митрополита было: «Господину Балинскому в его домогательствах отказать». Объяснялась причина отказа: «Тоннели метрополитена в некоторых местах пройдут под храмами на расстоянии всего лишь 3 аршин, и святые храмы умаляются в своем благолепии» (Маковский В. Л. Первая очередь Московского метрополитена // Вопросы истории. 1981. № 8. С. 91.). В 30-е годы «умаление благолепия» считалось, конечно, не минусом, а плюсом.

Первая очередь Московского метрополитена - возможно, главная стройка, связанная с именем Кагановича. Печать называла его Магнитом Метростроя и Первым Прорабом. Бывший репортер газеты «Вечерняя Москва» А. В. Храбровицкий вспоминает:

«Роль Кагановича в строительстве первой очереди метро была огромной. Он вникал во все детали проектирования и строительства, спускался в шахты и котлованы, пробирался, согнувшись, по мокрым штольням, беседовал с рабочими. Помню техническое совещание, которое он проводил под землей в шахте на площади Дзержинского, где были сложности проходки. Было известно, что Каганович инкогнито ездил в Берлин для изучения берлинского метро. Вернувшись, он говорил, что в Берлине входы в метро - дыра в земле, а у нас должны быть красивые павильоны.

Желанием Кагановича было, чтобы первая очередь метро была готова «во что бы то ни стало» (помню эти его слова) к 17-й годовщине Октября - 7 ноября 1934 года. На общемосковском субботнике 24 марта 1934 года, где Каганович сам действовал лопатой, его спросили о впечатлениях; он ответил: «Мои впечатления будут 7 ноября». Поэт А. Безыменский написал в связи с этим стихи: «То метро, что ты готовишь, силой сталинской горя, пустит Лазарь Каганович в день седьмого ноября». Сроки были передвинуты после посещения в апреле шахт метро Молотовым в сопровождении Хрущева и Булганина, в отсутствие Кагановича. Стало известно (очевидно, были серьезные сигналы) о плохом качестве работ, вызванном спешкой, грозившем неприятностями в будущем. О сроках пуска перестали писать… Рядом с Кагановичем я всегда видел Хрущева, Каганович был активен и властен, а реплики Хрущева помню только такие: «Да, Лазарь Моисеевич», «Слушаю, Лазарь Моисеевич»…» (Храбровицкий А. В. Рукопись. Архив автора.)

Заметим, что в воспоминаниях А. В. Храбровицкого присутствует та же характерная черта: «вникал во все детали».

Первая очередь метро была пущена в середине мая 1935 года. Сталин прокатился «вместе с народом» из конца в конец линии и обратно. Московскому метрополитену тут же было присвоено имя Кагановича. Первое время многие москвичи ходили в метро просто «посмотреть», как на аттракцион или в цирк, и даже старались по такому случаю одеться получше.

Немного ранее, когда строительство метро еще только завершалось, 14 июня 1934 года, Сталин устроил в Кремле совещание по Генплану Москвы. Кроме членов Политбюро в нем участвовали, как выразился Каганович, «более 50 архитекторов и планировщиков, работающих по оформлению нашей столицы». Об этом совещании он говорил: «Товарищ Сталин дал нам основные важнейшие установки дальнейших путей развития и планирования города Москвы» (Рабочая Москва. 1934. 30 июля.). В действительности Сталин предложил лишь создать по всему городу крупные зеленые массивы. В проект немедленно включили (в интересах озеленения) ликвидацию кладбищ - Дорогомиловского, Лазаревского, Миусского, Ваганьковского, что и было в дальнейшем осуществлено (к счастью, не до конца).

После встречи в Кремле началась вакханалия разрушений: Златоустовский, Сретенский, Георгиевский монастыри, Сухарева башня; церковь Сергия Радонежского (XVII век) на Большой Дмитровке; церкви Крестовоздвиженская и Дмитрия Солунского; напротив Большого театра снесен Никольский греческий монастырь - вместе с собором постройки 1724 года уничтожаются могилы поэта и дипломата А. Д. Кантемира и его отца, молдавского господаря начала XVIII века; в октябре сносят церковь Троицы на Полях (1566 г.) - на ее место перенесен и поныне стоит памятник Ивану Федорову (1909 г.); рядом с этой церковью пущен на слом дом, в котором в 1801 году жил Н. М. Карамзин.

Но может быть, главная утрата 1934 года - Китай-городская стена (1535-1538 гг.). Вместе с ее Варварскими воротами разрушена пристроенная к ним часовня Боголюбской богоматери. Вслед за Владимирскими (Никольскими) воротами на Лубянской площади снесена давшая им название Владимирская церковь и высокая часовня Св. Пантелеймона, принадлежавшая ранее Афонскому Пантелеймоновскому русскому монастырю; годом раньше на этом же небольшом участке сровняли с землей церковь Николы Большой Крест.

Перечень утраченного при Кагановиче можно продолжать и продолжать: храм Христа Спасителя, церковь Михаила Архангела на Девичьем поле, красивейшая церковь Св. Екатерины в Кремле у Спасской башни, дома, в которых родились Пушкин и Лермонтов… К тому же рядовую застройку вообще никто не рассматривал как культурную и историческую ценность, то есть «сохранение старины» понималось всего лишь как сохранение отдельных зданий в качестве музейных экспонатов. Среда города, его неповторимая атмосфера были обречены.

Но даже и включенные в списки памятников постройки отнюдь не были застрахованы от уничтожения. Из трех упоминавшихся выше списков ни один не был утвержден на союзном уровне. Из 104 зданий из списка 1932 года погибло 29. 20 марта 1935 года ВЦИК своей властью наконец-то взял под охрану государства 74 московских памятника архитектуры. Как видим, предыдущий перечень уменьшился почти на треть.

Каганович был рьяным сторонником такой «градостроительной» политики. Разумеется, остановить ее было не в его власти, но попытаться спасти хотя бы что-то он мог.

10 июля 1935 года Генеральный план реконструкции Москвы был утвержден. Один из участников его разработки, А. Кольман, вспоминает:

«В 1933 или 1934 году Л. М. Каганович пригласил меня - как математика - принять участие в возглавляемой им комиссии по составлению Генерального плана реконструкции города Москвы. Задачей этой многочисленной комиссии… было окончательно сверстать план, над которым уже много времени трудились сотни специалистов. Нам нужно было выработать на основе несметной кучи материалов компактный документ и представить его на утверждение Политбюро.

Наша комиссия работала в буквальном смысле днем и ночью. Мы заседали чаще всего до трех часов утра, а то и до рассвета, - таков был в те годы и до самой смерти Сталина стиль работы во всех партийных, советских и прочих учреждениях… Трудоспособность нашей комиссии и ее председателя была в самом деле неимоверна. На окончательном этапе работы Каганович поселил пятерых из нас за городом на одной из дач МК, где мы, оторванные от отвлекающих телефонных звонков, быстро завершили всю работу, составили проект постановления Политбюро.

Нас пригласили на его заседание, на обсуждение плана. В громадной продолговатой комнате, за длиннющим столом буквой Т сидели члены Политбюро и секретари ЦК, а мы, члены комиссии, разместились на стульях вдоль стен. В верхней, более короткой стороне буквы Т, восседал в центре только один Сталин, а сбоку его помощник Поскребышев. Собственно, там было только место Сталина, а он безостановочно, как во время доклада, так и после него, прохаживался взад и вперед вдоль обеих сторон длинного стола, покуривая свою короткую трубку и изредка искоса поглядывая на сидящих за столом. На нас он не обращал внимания. Так как наш проект был заранее роздан, Каганович лишь очень сжато говорил об основных принципах плана и упомянул о большой работе, проделанной комиссией. После этого Сталин спросил, есть ли вопросы, но никаких вопросов не было. Всем было все ясно, что было удивительно, так как при громадной сложности проблем нам, членам комиссии, проработавшим не один месяц, далеко не все было ясно. «Кто желает высказаться?» - спросил Сталин. Все молчали…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Ближний круг Сталина"

Книги похожие на "Ближний круг Сталина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Рой Медведев - Ближний круг Сталина"

Отзывы читателей о книге "Ближний круг Сталина", комментарии и мнения людей о произведении.