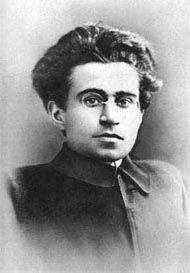

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тюремные Тетради (избранное)"

Описание и краткое содержание "Тюремные Тетради (избранное)" читать бесплатно онлайн.

Антонио Грамши – основатель и руководитель итальянской коммунистической партии (1923–1924), депутат парламента от ИКП (1924–1926). Арестован в 1926-м по статье 184 нововведенного фашистами Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Единый Свод Законов по Общественной Безопасности).[1] Основной свой труд «Тюремные тетради» написал в период с 1926-го по 1937-й год. В августе 1931-го тяжело заболел. Длительные периоды находился в различных тюремных клиниках. Срок заключения Грамши истек 21-го апреля 1937-го, через шесть дней (утром 27-го апреля) он умер.

Заметки, носящие сборное название «Тюремных тетрадей», которые он сделал в тюрьме с 1926-го по 1937-й год, содержат потрясающее собрание знаний об организации общества, науке и искусстве. Цензура, которой подвергались заметки, заставила автора отказаться от стандартной терминологии марксистского классового анализа. Как ни парадоксально, но это сделало заметки более понятными широкой аудитории, в том числе и сейчас…

К.Л.М.

Приложение. Философское знание как практический, волевой акт. Эту проблему можно рассматривать, в частности, у Кроче, но в общем плане – у философов-идеалистов, поскольку они особо делают упор на внутренней жизни человека-индивида, на его духовных явлениях и духовной деятельности. У Кроче – в силу большой важности, которую имеет в его системе теория искусства, эстетика. В духовной деятельности и, для ясности примера, в теории искусства (но также и в экономической науке, поэтому отправной точкой в постановке вопроса может служить работа «Две светские науки: эстетика и экономика», опубликованная Кроче в «Критике» от 20 ноября 1931 года) теории философов открывают ранее неизвестные истины или, напротив, «изобретают», «создают» умственные схемы, логические связи, изменяющие ранее существовавшую духовную действительность, исторически конкретизированную в культуре, присущей группе интеллигенции, классу, обществу. Это – один из многих способов постановки вопроса о так называемой «реальности внешнего мира» и реальности вообще. Существует ли некая «реальность», внешняя по отношению к отдельному мыслителю (для поучительности можно использовать точку зрения солипсизма, могут пригодиться практически философские робинзонады, примененные с осторожностью и деликатно, подобно робинзонадам экономическим), непознанная в историческом смысле (то есть еще не познанная, но отнюдь не «непознаваемая», ноуменовская), которую «открывают» (в этимологическом смысле), или же в духовном мире ничего не «открывают» (то есть ничего не выявляют), а «изобретают» и «навязывают» миру культуры?

К критическому исследованию двух «Историй» Кроче: Италии и Европы. Историческое соотношение между современным французским государством, возникшим из Революции, и другими современными государствами континентальной Европы. Сопоставление чрезвычайно важно, если строится не на абстрактных социологических схемах. Его можно вывести из рассмотрения следующих моментов: 1) революционный взрыв во Франции, вызвавший радикальную и насильственную смену социальных и политических отношений; 2) противодействие со стороны Европы Французской революции и ее распространению по классовым «каналам»; 3) война Франции, при Республике, а потом при Наполеоне, против Европы сначала, чтобы не быть задушенной, а позднее в стремлении установить постоянную французскую гегемонию в расчете на создание всеобщей империи; 4) борьба народов против французской гегемонии и возникновение современных европейских государств, но не в результате революционных взрывов наподобие изначального французского, а вследствие последующих мелких реформистских волн. «Последующие волны» состоят из комбинаций социальных выступлений, мер сверху на манер просвещенной монархии и национальных войн, с преобладанием последних двух факторов. С этой точки зрения период «Реставрации» наиболее богат последствиями: реставрация становится политической формой, в которой рамки социальных выступлений достаточно эластичны для того, чтобы позволить буржуазии прийти к власти, не доводя дело до глубоких расколов и французского аппарата террора. Старые феодальные классы снизились с господствующих до «правящих», но не устранены, и попыток ликвидировать их как органическое целое не предпринимается: из классов они превращаются в «касты» уже не с преимущественными экономическими функциями, а с определенными культурными и психологическими чертами.

Может ли эта «модель» возникновения современных государств повториться в других условиях? Совершенно ли это исключено или можно сказать, что, по крайней мере частично, сходные результаты возможны в форме возникновения программируемой экономики? Исключается ли это для всех государств или только для крупных? Вопрос чрезвычайно важен, так как модель «Франция – Европа» создала образ мышления, не теряющий значимости от того, является ли он «стыдливым» или выступает как «орудие правления».

Важен и связан с предыдущим вопрос об обязанностях, которые, как полагала интеллигенция, возлагались на нее в этом вызванном Реставрацией длительном процессе социально-политического брожения. Философия данного периода – это немецкая классическая философия, питающая национальные либеральные движения 1848–1870 годов. Здесь уместна отсылка к гегелевской (и философии практики) параллели между практикой французов и умозрением немцев. В действительности эту параллель можно расширить: то, что является «практикой» для основного класса, становится «рациональностью» и умозрением для его интеллигенции (на этой основе исторических отношений следует объяснять весь современный философский идеализм).

Более широкий вопрос: можно ли рассматривать историю только как «национальную историю» в любой момент исторического развития – не было ли писание истории (и осмысление) всегда «условным»? Гегелевское понятие «мирового духа», обретающего плоть в той или иной стране, – это «метафорический», или образный, способ привлечь внимание к данной методологической проблеме, доскональному объяснению которой препятствуют различные по своим истокам ограничения: «себялюбие» наций, то есть ограничения политико-практического национального характера (не всегда пагубные); интеллектуальные ограничения (непонимание исторической проблемы в ее полноте) и практико-интеллектуальные (отсутствие сведений как в силу нехватки документов, так и в силу трудностей с их получением и толкованием). (Как, к примеру, составить полную историю христианства, если стремиться включить в нее народное христианство, а не только христианство интеллигенции? В этом случае только последующий ход истории служит свидетельством ее предшествующего течения, но и это свидетельство лишь частичное.)

Понимание государства, основанное на производственной функции общественных классов, не может быть механически применено при рассмотрении периода итальянской и европейской истории от Французской революции до конца XIX века. Хотя очевидно, что основные классы, связанные с производством (капиталистическая буржуазия и современный пролетариат), воспринимают государство не иначе как конкретную форму определенного экономического мира, определенной производственной системы, нельзя сказать, что увидеть здесь соотношение между целью и средством не представляет труда и что это соотношение выступает как простая, понятная с первого взгляда схема. Верно, что завоевание власти и утверждение нового производственного строя неразделимы, что пропаганда первого есть также пропаганда второго и что на деле только в этом совпадении заключено единство господствующего класса, являющееся одновременно экономическим и политическим; однако возникает сложная проблема отношений между внутренними силами страны, соотношения международных сил, геополитического положения данной страны. Действительно, толчок к революционному обновлению может исходить из насущных потребностей данной страны в данных обстоятельствах: таков революционный взрыв во Франции, победоносный также и в международном плане; однако толчок к обновлению может быть дан и сочетанием прогрессивных сил, слабых и недостаточных самих по себе (но обладающих высочайшим потенциалом как представители будущего своей страны), с международной обстановкой, благоприятствующей их подъему и победе. Книга Раффаэле Часки «Истоки национальной программы», доказывая, что в Италии существовали те же насущные потребности, что и во Франции старого режима, а также общественная сила, выражавшая и представлявшая эти проблемы, в том же смысле, что и во Франции, одновременно доказывает, что эти силы были невелики и что проблемы оставались на уровне «малой политики». В любом случае видно, что когда движущая сила прогресса не связана тесно с широким экономическим развитием данной страны, искусственно ограничиваемым и подавляемым, но является отражением международного развития, достигающего периферии идеологическими течениями, вызванными, производственным развитием наиболее передовых стран, то в этом случае носителем новых идей является не экономическая группа, а слой интеллигенции и понимание пропагандируемого государства видоизменяется: оно понимается как вещь в себе, как рациональный абсолют. Вопрос можно поставить так: поскольку государство – это конкретная форма производственного мира, а интеллигенция – элемент общества, поставляющий руководящие кадры, интеллигенту, не связанному тесно с одной из влиятельных экономических групп, свойственно представлять государство как абсолют; таким образом, как абсолютная и главенствующая понимается сама роль интеллигенции, абстрактно рационализируется ее существование и историческое достоинство. Этот мотив является основополагающим для исторического понимания современного философского идеализма и связан с образованием современных государств континентальной Европы как «реакцией национального преодоления» Французской революции, тяготевшей при Наполеоне к установлению постоянной гегемонии (главный мотив для понимания концепции «пассивной революции», «реставрации-революции» и важности гегелевского сопоставления между принципами якобинцев и немецкой классической философией).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тюремные Тетради (избранное)"

Книги похожие на "Тюремные Тетради (избранное)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)"

Отзывы читателей о книге "Тюремные Тетради (избранное)", комментарии и мнения людей о произведении.