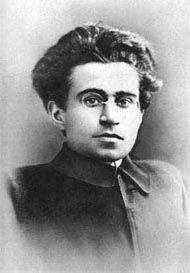

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тюремные Тетради (избранное)"

Описание и краткое содержание "Тюремные Тетради (избранное)" читать бесплатно онлайн.

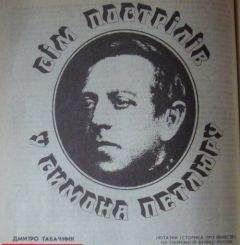

Антонио Грамши – основатель и руководитель итальянской коммунистической партии (1923–1924), депутат парламента от ИКП (1924–1926). Арестован в 1926-м по статье 184 нововведенного фашистами Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Единый Свод Законов по Общественной Безопасности).[1] Основной свой труд «Тюремные тетради» написал в период с 1926-го по 1937-й год. В августе 1931-го тяжело заболел. Длительные периоды находился в различных тюремных клиниках. Срок заключения Грамши истек 21-го апреля 1937-го, через шесть дней (утром 27-го апреля) он умер.

Заметки, носящие сборное название «Тюремных тетрадей», которые он сделал в тюрьме с 1926-го по 1937-й год, содержат потрясающее собрание знаний об организации общества, науке и искусстве. Цензура, которой подвергались заметки, заставила автора отказаться от стандартной терминологии марксистского классового анализа. Как ни парадоксально, но это сделало заметки более понятными широкой аудитории, в том числе и сейчас…

К.Л.М.

Руссо (в «Пролегоменах к Макиавелли») справедливо отмечает, что «Военное искусство» дополняет «Государя», но он не извлекает всех выводов из своего замечания. И в диалогах «О военном искусстве» Макиавелли тоже должен рассматриваться как политик, которому пришлось заняться военным искусством; его односторонность (вместе с другими «курьезами», вроде теории фаланги, дававшими пищу для пошловатых анекдотов наподобие того, самого известного, который откопал Банделло) обусловлена тем, что не технические вопросы военного дела находились в центре его интересов и его идей – он занимался ими лишь настолько, насколько это требовалось для его политических построений. Но не только «Военное искусство» должно быть связано с «Государем», с ним надо связать и «Историю Флоренции», которая и должна послужить анализу реальных условий в Италии и в Европе, породивших насущные требования, содержащиеся в «Государе».

Из наиболее соответствующей эпохе концепции творчества Макиавелли вытекает как нечто от нее производное, более историчная оценка так называемых «антимакиавеллистов», или, во всяком случае, наиболее «наивных» из них. На деле речь в данном случае идет вовсе не об антимакиавеллистах, а о политиках, выражавших требования своего времени, или же связанных с условиями, отличными от тех, которые воздействовали на Макиавелли. Типичного «антимакиавеллиста» такого рода, как мне кажется, надо поискать в Жане Бодене (1530–1596), который в 1576 году был депутатом Генеральных Штатов от Блуа и побудил Третье сословие отказать королю в субсидиях, требуемых для ведения гражданской войны.

Во время гражданских войн во Франции Боден являлся представителем третьей партии, прозванной партией «политиков», которая выступала с позиций национальных интересов, то есть внутреннего классового равновесия, при котором гегемония принадлежала третьему сословию, осуществлявшему ее с помощью монарха. Мне представляется очевидным, что зачисление Бодена в разряд «антимакиавеллистов» явится абсолютно внешним и поверхностным решением вопроса. Боден основал политическую науку во Франции на почве более взрыхленной и сложной, чем та, которую Италия предоставила Макиавелли. Для Бодена речь идет не о создании единого территориального (национального) государства, то есть не о возврате к эпохе Людовика XI, а об уравновешивании общественных сил, борющихся в рамках такого государства, уже сильного и пустившего глубокие корни; не момент силы интересует Бодена, а консенсус. С Боденом возникает стремление к развитию абсолютной монархии: третье сословие настолько сознает свою силу и достоинство, настолько хорошо понимает, что судьба абсолютной монархии связана с его судьбой и с его развитием, что ставит условия для своего согласия, выдвигает требования, пытается ограничить абсолютизм. Во Франции Макиавелли служил уже реакции, так как мог быть использован для оправдания идеи о том, что мир надобно навсегда оставить «в колыбели» (по выражению Бертрандо Спавенты), а потому по необходимости приходилось становиться «в политическом отношении» антимакиавеллистами.

Необходимо отметить, что в Италии, которую изучал Макиавелли, не существовало еще развитых и воздействующих на национальную жизнь представительных институтов вроде французских Генеральных Штатов. Когда в наши дни тенденциозно отмечается, что парламентские институты были завезены в Италию извне, совершенно не учитывается, что такое положение всего лишь отражает политическую и общественную отсталость и застой исторической жизни Италии XVI и XVII века, положение, в значительной мере вызванное преобладанием международных отношений над отношениями внутренними, находящимися в состоянии паралича и закостенения.

Но может быть то обстоятельство, что итальянская государственная структура из-за иностранного преобладания осталась на полуфеодальной стадии объекта иностранного «suzerainete», является национальным «своеобразием», уничтоженным импортом парламентских форм, придавших определенную форму процессу национального освобождения и переходу к современному территориальному государству (национальному и независимому)?

Впрочем, представительные институты существовали у нас давно, особенно на Юге и на Сицилии, но характер их был несравненно уже, чем во Франции, из-за малой развитости в этих районах третьего сословия; по этой причине Парламенты оказывались там орудием для поддержания анархии баронов против новаторских поползновений монархической власти, вынужденной из-за отсутствия буржуазии опираться на «босяков».

То, что программа и стремления к соединению города и деревни могли получить у Макиавелли лишь военное выражение, более чем понятно, если вспомнить, что французское якобинство осталось бы абсолютно не объяснимым без предшествующих ему и подготовивших его теорий физиократов, доказавших экономическое и социальное значение тех, кто непосредственно обрабатывает землю. Экономические теории Макиавелли изучались Джино Ариасом (в «Аннали д'Экономиа» Университета Боккони), но надобно задуматься над тем, а были ли у Макиавелли экономические теории: надо бы посмотреть, возможно ли перевести сугубо политический язык Макиавелли на язык экономических терминов и выяснить, какая экономическая система при этом возникнет. Надо посмотреть, не опередил ли Макиавелли, живший в период меркантилизма, в политическом отношении свое время и не предвосхитил ли он некоторые из тех требований, которые впоследствии выдвинут физиократы.

Предвиденье и перспектива. Другой вопрос, который следует поставить и рассмотреть – это вопрос о «двойной перспективе» в политической деятельности и государственной жизни. Различные уровни, на которых может представать двойная перспектива – от самых простейших до самых сложных, но которые, однако, теоретически возможно свести к двум основным уровням, соответствующим двойной природе Макиавеллиева Кентавра, звериной и человеческой, – к силе и согласию, к авторитету и гегемонии, к насилию и цивилизованности, к моменту индивидуальному и универсальному (к «Церкви» и «Государству»), к агитации и пропаганде, к тактике и стратегии и т. д. Некоторые свели теорию «двойной перспективы» к чему-то пошлому и банальному – всего лишь к двум формам «непосредственности», которые, более или менее «сближаясь», механически следуя друг за другом. Однако может случиться так, что насколько первая «перспектива» будет элементарнейшей и самой что ни на есть «непосредственной», настолько вторая должна будет оказаться «далекой» (не во времени, но в плане диалектической связи), сложной, возвышенной; подобно тому как в человеческой жизни, чем более отдельный индивидуум вынужден защищать свое непосредственное физическое существование, тем больше он опирается на все самые сложные и самые высокие идеи культуры и человечности, выдвигая именно их на первый план.

Несомненно, предвидеть – значит всего лишь ясно видеть настоящее и прошлое в их движении: ясно видеть, то есть четко определять основные и неизменные элементы прогресса. Но предполагать, будто существует чисто «объективное» предвиденье – полнейшая нелепость. Тот, кто выступает с предвиденьем будущего, на деле выступает с «программой», которая должна восторжествовать, и предвиденье как раз и оказывается элементом ее торжества. Это не значит, что предвиденье всегда должно быть волюнтаристским и произвольным или чисто тенденциозным. Напротив, можно даже утверждать, что только в той мере, в какой объективный аспект предвиденья связан с программой, этот его аспект приобретает объективность: 1) что только страсть обостряет ум и делает интуицию более ясной; 2) что, так как действительность является результатом приложения человеческой воли к совокупности вещей (машиниста к машине), то устранение всякого волевого элемента или учитывание только включения посторонних воль как объективного элемента общей игры искажает самоё действительность. Только обладающий сильной волей находит необходимые элементы для реализации своей воли.

Поэтому полагать, будто определенное мировоззрение и миропонимание в самом себе содержит величайшую способность предвиденья, значит допускать грубейшую и глупейшую ошибку. Конечно, мировоззрение внутренне заложено во всяком предвиденье и потому, является ли оно бессвязным переплетением взятых с потолка мыслей или четким, последовательным видением мира, имеет немалое значение, но свое значение оно приобретает именно в голове человека, который высказывает предвиденье и вызывает его к жизни, используя для этого всю свою сильную волю. Это видно по предвиденьям, высказываемым так называемыми «беспристрастными» людьми: они изобилуют праздными догадками, мелочными подробностями, изящными предположениями. Только наличие у «провидца» программы, которую он намерен реализовать, вынуждает его придерживаться существенного, тех элементов, которые, поддаваясь «организации» и допуская, чтобы их направляли в ту или иную сторону, по сути дела, и являются теми единственными элементами, которые можно предвидеть. Это противоречит принятым взглядам на подобный вопрос. Принято считать, что всякий акт предвиденья предполагает установление законов столь же точных, как законы естественных наук. А так как подобных законов не существует в полагаемом абсолютном или механическом смысле, то не принимаются во внимание посторонние воли и не «предвидятся» результаты их воздействия. В результате все строится на высосанной из пальца гипотезе, а не на почве реальной действительности.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тюремные Тетради (избранное)"

Книги похожие на "Тюремные Тетради (избранное)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)"

Отзывы читателей о книге "Тюремные Тетради (избранное)", комментарии и мнения людей о произведении.