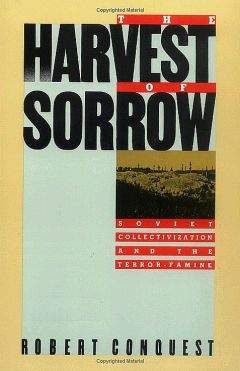

Роберт Конквест - Жатва скорби

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жатва скорби"

Описание и краткое содержание "Жатва скорби" читать бесплатно онлайн.

«…На сегодняшний день эта книга является единственным историческим отчетом о важнейшем периоде советского прошлого. Она отражает страшное время кровавой сталинской эпохи, тяжелейшее по числу своих жертв. В книге показано, как под тиранией Сталина и его приспешников было уничтожено все старое крестьянство, а вместе с ним вырублены и исторические корни русского, украинского и других народов. При отсутствии правдивой истории этих событий мне представляется важным, чтобы моя книга дошла до русского читателя…

…Утверждалось, что в 1932–1933 гг. не было голода, и разговоры о нем истолковывались как антисоветские выступления. И лишь несколько лет назад признали, что голод существовал, объясняя его саботажем кулаков и засухой. Неприятие такого объяснения интерпретировалось как антисоветизм. Позднее, однако, признали: голод был спровоцирован политикой правительства. Но по-прежнему не признавалось, что таков был замысел Сталина и его окружения. И эта точка зрения квалифицировалась как антисоветская. Сегодня в СССР признают, что и это имело место, однако утверждения, что погибло больше четырех-пяти миллионов, считают антисоветскими… Все это важно отметить хотя бы для того, чтобы показать, как постепенно снимаются в Советском Союзе «антисоветские» оценки. «Нечеловеческая власть лжи», о которой говорил Б.Пастернак, начинает рушиться…»

Роберт Конквест, Стэнфорд, Калифорния, 1988 г.

Документы, которыми мы располагаем, показывают, что вокруг колхозов возник огромный бюрократический аппарат, каждое звеню которого мешало функционировать другому, и в результате постоянных реорганизаций ни у кого не оставалось времени для основного дела.[43] С другой стороны, отмечает один исследователь, «именно неэффективность, государственной машины» помогала людям сносить ее гнет.[44]

Как мог работать такой аппарат? Постышев приводил разительные примеры несообразных в него назначений. Быть может, самый невероятный – тот, когда Одесский обком партии направил в колхоз парторга-перса, совсем не знавшего украинского языка и едва говорившего по-русски. Причиной столь странного назначения была отметка в партбилете этого человека, что некогда он охранял зерновой склад.[45]

В подобных условиях могли процветать только колхозы, где имелись исключительно хорошие природные условия и очень способные председатели. Вдобавок руководитель каждого района и области следил за тем, чтобы под его началом был «хотя бы один образцовый колхоз (получавший львиную доли удобрений и техники, а впоследствии также наград и премий за рекордный урожай)»,[46] – это хозяйство лежало дополнительным бременем на обычных колхозах района.

Но за исключением таких «показательных» хозяйств, колхозы, где дела шли успешно, становились жертвами бюрократов. Крестьянин из одного такого колхоза рассказывал, что, поскольку остальные колхозы почти не давали хлеба, «местное начальство выполняло план за счет нашего урожая, а мы оставалась ни с чем».[47] Одним из немногих процветающих колхозов был основанный в 1924 году колхоз села Борисовка Запорожской губернии. Но когда началась массовая коллективизация, выдача продуктов питания по трудодням прекратилась и мужчины стали изо всех сил искать отхожие промыслы, посылая женщин и подростков работать в поле.[48]

Большей частью в Сибири, а также в некоторых других районах существовали религиозные общины евангелистов, баптистов, меннонитов и пр.: из них-то и состояли подлинные, успешно работавшие коммуны. В 1920 году наркомат признал социалистический характер их уклада, но в период коллективизации эти общины обвинили в том, что общинное устройство – лишь «фасад, прикрывающий кулацкую эксплуатацию». Когда религиозные группы попытались добиться признания себя на правах колхозов, им ответили резким отказом, после чего реорганизовали, подогнав под советский стандарт, а наиболее активных в религиозном отношении людей исключали и, как правило, ссылали.[49]

Как и прежде, много бессмысленного ущерба причинял зуд укрупнения хозяйств. В одной области был (на бумаге), в числе прочих, создан гигантский колхоз площадью 45 000 акров (примерно 18 000 га). Из этого начинания ничего не вышло, тогда площадь колхоза-гиганта искусственно поделили на квадраты площадью 2500 акров (1000 га) каждый. Этот план, не учитывавший «инициативы» крестьян, донельзя «напугал их»[50]. Нечто подобное происходило повсюду, пока в 1933 году партия, наконец, не исправила положение, расформировав колхоз имени Красина в Чубарове (Днепропетровская область), занимавший 5873 гектара и объединявший 818 крестьянских хозяйств; колхоз имени Ворошилова в Покровском (Донецкая область), площадь которого составляла 3800 гектаров и другие.[51]

Отсутствие подлинного планирования и полная безответственность отличали не только работу колхозов, но и дальнейшую судьбу изъятого у крестьян хлеба. Мы располагаем такими достоверными данными[52] о потерях зерна: в одних только заготовительных организациях в период с 1928–1929-го по 1932–1933 год они составляли ежегодно около миллиона тонн, а в общей сложности достигли пяти миллионов тонн (в 4–5 раз больше, чем соответственные цифры за период с 1926–1927-го по 1927–1928 год). Эти колоссальные потери сравнимы с экспортом зерна за тот же период (1928–1929-го по 1932–1933 год), составившим 13,5 миллиона тонн. Когда же мы сравним данные о потерях зерна с тем, что оставалось в деревне на прокорм крестьянам, они покажутся еще более чудовищными. На 1 января 1928 года количество «транспортируемого зерна» (размещенного, главным образом в неподвижных железнодорожных вагонах на путях или судах, также стоящих на приколе в портах – то есть в помещениях (без отопления и почти без защиты от набегов крыс) равнялось 255 000 тонн, а на 1 января 1930 года достигло 3 692 500 тонн[53].

* * *

Но главная беда состояла все же в том, что новая аграрная бюрократия работала неэффективно и обходилась дорого. Сама система, строившаяся на принципе, будто в приказном порядке можно собрать столько же зерна, сколько при рыночной торговле, оказывалась в корне порочной, когда ее стали применять в течение длительного периода времени.

Вначале, несмотря на огромные потери, удавалось все же заготовлять довольно много хлеба. Согласно официальным данным, количество собранного правительством хлеба возросло с 10,8 млн.тонн в 1928–1929 гг. до 16,1 млн.тонн в 1929–1930 гг., в 1930–1931 гг. – до 22,1 млн. тонн, а в 1932–1933 гг. оно достигло 22,8 млн. тонн. Таким образом, за три первых года массовой коллективизации правительство более чем удвоило объем полученного из деревни зерна[54].

Но в результате этих повышенных поставок крестьянину оставалось очень мало хлеба. Тут, кроме возражений гуманного характера, можно, безусловно, выдвинуть очень серьезные экономические возражения, связанные с проблемами стимулов производства. В советской исторической энциклопедии указывается, что в тот период у колхозов часто отбирали «все зерно», включая то, которое было предназначено для оплаты труда колхозников[55].

Рой и Жорес Медведевы так пишут об идее Сталина: «Он считал, что если в колхозе заранее узнают о высоких требованиях правительства, тогда колхозники поработают вдвое упорнее, чтобы им самим осталось что-нибудь от урожая».[56]

Поэтому основной принцип состоял в том, что государству требуется поставить определенное количество зерна, и это требование главнее нужд крестьянства и должно быть исполнено прежде, чем мужицкие нужды вообще будут учтены.

Закон от 16 октября 1931 года запрещал создавать запасы зерна для внутриколхозного употребления до тех пор, пока план госпоставок не будет выполнен.[57] Такое положение вещей не устраивало даже местные власти. В 1931 году несколько «работников низшего звена, отличавшихся ограниченным политическим горизонтом, пытались поставить интересы своего сельсовета или колхоза на первое место, а общегосударственные нужды отодвинуть на задний план».[58]

Во второй половине 1931 года к поставкам мяса стали применять те же методы, которые использовались при хлебозаготовках; но, несмотря на сильнейшее давление, результаты были неудовлетворительными – мяса было заготовлено меньше, чем в 1929 году[59].

Государство не только требовало от крестьян поставлять чрезмерное количество хлеба, но и платило за него (на сновании «договоров» с колхозами) произвольно низкие цены. Указ от 6 мая 1932 года позволял «колхозам и колхозникам» вести частную торговли зерном лишь после того, как нормы госпоставок были выполнены. (Указы от 22 августа 1932 года и 2 декабря 1932 года предусматривали меру наказания вплоть до десяти лет лагерей для тех, кто занимался торговлей до выполнения госпоставок.) Степень эксплуатации крестьян правительством становится очевидна, если учесть, что цены на свободном рынке (официальные статистические данные за 1933 год) были в 20–25 раз выше, чем те, которые государство установило на обязательные госпоставки[60]. Советский ученый хрущевского периода приводит более низкие, но тоже поразительно несправедливые цифры и заключает: «Цены на зерно и ряд других продуктов были символическими (в 10–12 раз ниже рыночных). Эта система подрывала заинтересованность колхозников в развитии общественного производства».[61]

Государство изымало у колхозников зерно не только в форме обязательных госпоставок, но и в форме платежей машинно-тракторным станциям за обработку колхозных полей. Указ от 5 февраля 1935 года устанавливал, что МТС получает 20 процентов урожая зерновых за выполнение «всех основных сельскохозяйственных работ на полях данного колхоза». Согласно указу от 25 июня 1933 года, колхоз, пытающийся увильнуть от этих платежей, подлежал судебному преследованию. Как указывают Рой и Жорес Медведевы, «расценки за использование тракторов, комбайнов и другой техники были очень высокие, а цены, по которым государство платило колхозу за зерно, – очень низкие, настолько низкие, что подчас не покрывали даже затрат на выращивание урожая!»[62]

Другим каналом изъятия хлеба у колхозов были непомерные отчисления за помол зерна (лишь в 1954 году вместо натуральной оплаты были введены денежные расчеты).

Указ от 19 января 1933 года заменил до тех пор достаточно произвольные нормы госпоставок (производившихся под покровом «договоров») новой системой обязательных поставок, «имеющих силу налога», который исчислялся, исходя из запланированных посевных площадей, и выплачивался на основе установленных государством крайне низких цен. Согласно указу, выполнение этих поставок есть «первостепенный долг каждого колхоза и единоличного крестьянского хозяйства, и первое же смолоченное зерно должно пойти в счет их выполнения». Новый указ разрешал колхозам продавать зерно только после того, как будет выполнен план госпоставок целой республики, области, края, а также полностью укомплектован зерновой фонд. Хозяйства, не выполнившие заранее установленной доли плана заготовок, приходившейся на каждый месяц жатвы, облагались пропорционально денежными штрафами и обязаны были выполнить план поставок сразу за весь год досрочно (статьи 15, 16).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жатва скорби"

Книги похожие на "Жатва скорби" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Роберт Конквест - Жатва скорби"

Отзывы читателей о книге "Жатва скорби", комментарии и мнения людей о произведении.