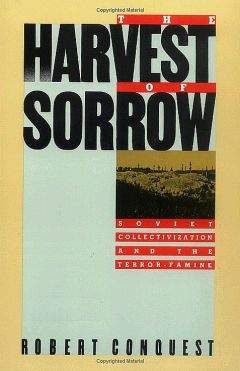

Роберт Конквест - Жатва скорби

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жатва скорби"

Описание и краткое содержание "Жатва скорби" читать бесплатно онлайн.

«…На сегодняшний день эта книга является единственным историческим отчетом о важнейшем периоде советского прошлого. Она отражает страшное время кровавой сталинской эпохи, тяжелейшее по числу своих жертв. В книге показано, как под тиранией Сталина и его приспешников было уничтожено все старое крестьянство, а вместе с ним вырублены и исторические корни русского, украинского и других народов. При отсутствии правдивой истории этих событий мне представляется важным, чтобы моя книга дошла до русского читателя…

…Утверждалось, что в 1932–1933 гг. не было голода, и разговоры о нем истолковывались как антисоветские выступления. И лишь несколько лет назад признали, что голод существовал, объясняя его саботажем кулаков и засухой. Неприятие такого объяснения интерпретировалось как антисоветизм. Позднее, однако, признали: голод был спровоцирован политикой правительства. Но по-прежнему не признавалось, что таков был замысел Сталина и его окружения. И эта точка зрения квалифицировалась как антисоветская. Сегодня в СССР признают, что и это имело место, однако утверждения, что погибло больше четырех-пяти миллионов, считают антисоветскими… Все это важно отметить хотя бы для того, чтобы показать, как постепенно снимаются в Советском Союзе «антисоветские» оценки. «Нечеловеческая власть лжи», о которой говорил Б.Пастернак, начинает рушиться…»

Роберт Конквест, Стэнфорд, Калифорния, 1988 г.

МТС являлись не только технической базой колхозов, но прежде всего орудием общественно-политического контроля над селом. МТС рассматривалась как «очаг пролетарского сознания на селе», ибо там трудились рабочие, возглавляемые партработниками; поэтому она получала значительную власть над колхозами, которые она обслуживала. В июне 1931 года вышло даже постановление о том, что МТС должна не только организовывать работу колхозов, но также поставлять их продукцию государству. Эта функция была признана «первостепенной принципиальной задачей», стоящей перед МТС.

Ведущую роль МТС в деревне формально закрепили указом от 11 января 1933 года, вводившим в МТС «политотделы» (менее значительные политотделы были введены также в совхозах).

Сотрудники ОГПУ, повсеместно назначавшиеся заместителями начальников политотделов, подчинялись последним во всем, кроме «агентурно-оперативной работы»[91]. С тех пор политотделы МТС стали решающей силой на селе, могущество их часто перевешивало полномочия официальных органов власти; все это вносило путаницу в работу и без того неповоротливой бюрократической системы.

* * *

К концу 1934 года девять десятых посевной площади СССР было сконцентрировано в 240 000 колхозов, заменивших 20 миллионов мелких крестьянских хозяйств, существовавших в 1929 году. Основные черты новой системы отражены в «Примерном уставе сельскохозяйственной артели», пересмотренном и одобренном в феврале 1935 года:

1. Колхоз должен вести коллективное хозяйство «в соответствии с планом», строго соблюдать предписания «органов рабоче-крестьянской власти» и выполнять «обязательства перед государством». (Статья 6.)

2. Прежде всего колхозу надлежало выполнять обязательства по госпоставкам, возвращению семенного фондам также по расчетам с МТС (статья 11-а); в последнюю очередь, после создания запасов семенного зерна и фуража, колхозу следовало «распределить оставшийся урожай и продукты животноводства между членами колхоза» (статья 11-д).

3. Каждая колхозная семья имела право на небольшой приусадебный участок площадью от четверти до половины гектара, а в некоторых районах – в виде исключения – до одного гектара; кроме того, ей можно было содержать для личных нужд небольшое количество домашнего скота; обычно разрешалось иметь одну корову, до двух телят, одну свиноматку с приплодом, до десяти овец и/или коз, а также неограниченное количество домашней птицы и кроликов и до двадцати пчелиных ульев (статьи 2, 5).

4. Распределение колхозного дохода между членами колхоза осуществляется исключительно в соответствии с количеством заработанных трудодней (статья 15).

5. «Высшим органом» колхоза объявлялось общее собрание колхозников, избиравшее председателя и правление колхоза, в составе 5–9 человек для ведения колхозных дел между общими собраниями (статьи 20, 21).

6. Колхоз обязывался рассматривать кражу колхозной собственности и недобросовестное отношение к работе как «измену общеколхозному делу и пособничество врагам народа» и передавать виновных в этих преступлениях, подрывающих основы колхозной системы, в суд для наказания «по всей строгости законов рабоче-крестьянской власти» (статья 18).

Все приведенные выше пункты подтверждают, что суть колхозной системы состояла в том, чтобы крестьянин по-прежнему производил сельскохозяйственную продукцию, но не имел даже временного контроля над распределением продуктов своего труда. Возможно, это вело к понижению урожая, но, по мнению сталинистов, такой недостаток вознаграждался с лихвой установлением государственного контроля над мужиком. К тому же любую нехватку можно было хотя бы до известной степени компенсировать за счет сокращения доли урожая, предназначенной для крестьянина.

С этих пор Сталин и его ближайшие помощники «неустанно предупреждают об опасности идеализации колхоза и колхозника». Шеболдаев прямо заявил, что колхозники слишком мало думают «об интересах государства», а Каганович сказал, что «пробным камнем, на котором проверяются наша сила и слабость, а также сила и слабость врага», является не коллективизация, а госпоставки.[92] «Врага» приходилось теперь искать в колхозах, и именно там среди прежних бедняков и середняков надо было бороться с «кулацким саботажем».

Коллективизация не решила никаких крестьянских проблем, за исключением тех, что исчезли вместе с утратой мужиком земли. Колхозы были, по существу, механизмом для изъятия у крестьян зерна и других продуктов. Практически весь колхозный урожай хлопка, сахарной свеклы, большая часть произведенной колхозом шерсти, кожи и, конечно, зерна шли государству.[93]

Современный советский литературный критик, отдав дань якобы несомненным преимуществам коллективизации и механизации, все же замечает: «Но до некоторой степени они ослабили глубокие узы, связывавшие крестьянина с землей, ослабили чувство ответственности человека, являющегося хозяином своей земли, за ежедневный труд на этой земле».[94]

Партработник, направленный в 1930 году в большое степное украинское село Архангелка (более 200 дворов), обнаружил, что в горячую уборочную пору работало всего восемь человек. Остальные вообще ничего не делали, и когда приезжий (П.Г.Григоренко) сказал, что так погибнет урожай, с ним согласились. Григоренко пишет: «Я не верю, чтобы крестьянину была безразлична гибель хлеба. Значит, какая же сила протеста взросла в людях, что они пошли на то, чтобы оставить хлеб. Я абсолютно уверен, что этим протестом никто не управлял». И хотя ему самому удалось немного поправить дело, у Григоренко осталось ощущение, что он никого не переубедил.[95]

Подобное поведение крестьян, как и любые попытки пустить зерно на их собственные нужды, считалось саботажем. В указе от 7 августа 1932 года «Об охране государственной собственности» (написан вчерне лично Сталиным) указывалось, что под категорию «государственной» подпадает также вся колхозная собственность, как то: скот, несобранный урожай, а также другая сельскохозяйственная продукция.[96] Лица, наносящие ущерб государственной собственности, рассматривались как враги народа и подлежали либо расстрелу, либо, при смягчающих обстоятельствах, тюремному заключению сроком не менее десяти лет с полной конфискацией имущества. Впоследствии в сферу действия этого декрета включили также тех, кто фальсифицировал колхозные счета, саботировал сельскохозяйственные работы, «наносил ущерб урожаю» и т.п.

В течение 1932 года 20 процентов всех вынесенных в СССР судебных приговоров базировалось на этом декрете, который сам Сталин назвал «основой революционной законности в настоящий момент».[97] За один месяц (октябрь 1932 г.) только в Западной Сибири были обвинены в саботаже владельцы 2000 крестьянских хозяйств.[98]

Карающий меч закона обрушился не только на простых крестьян. В постановлении ЦК партии от 11 января 1933 года указывается: антисоветские элементы, проникающие в колхозы в качестве счетоводов, управляющих фермами, кладовщиков, бригадиров и т.п., а часто и в качестве членов правления, пытаются организовать акты вредительства, выводя из строя сельхозтехнику, плохо проводя сев, разбазаривая колхозную собственность, подрывая трудовую дисциплину, организуя кражу семян, создавая тайные хлебные запасы и саботируя сбор урожая; им иногда удается развалить колхозы.

Постановление требовало исключать такие антисоветские элементы из колхозов и совхозов. Выполнение этой задачи возлагалось на политотделы МТС и совхозов, в частности, на замначальников политотделов, которые являлись сотрудниками ОГПУ. В 24 республиках, краях и областях СССР в 1933 году 30 процентов всех агрономов, 34 процента кладовщиков и аналогичное количество других работников были обвинены во вредительстве.[99]

Даже на более высоком уровне нашли козлов отпущения – среди плановиков и номенклатуры. Лучшие сельскохозяйственные специалисты были, естественно, люди с многолетним опытом и профессиональной подготовкой, часто полученной еще до революции, большевиков среди них было мало. Как уже отмечалось, самым известным среди крупных советских ученых в этой области был Чаянов. Главой группы с более выраженной идеологической окраской, называвшей себя «аграрниками-марксистами» являлся Л.Н.Крицман. В течение нескольких лет две эти школы вели работы в несколько отличных друг от друга направлениях, но никакого ожесточения между ними не было. Естественным следствием «культурной революции» было смещение в 1929 году Чаянова и его последователей с занимаемых ими постов, а в 1932 году за ними последовала группа Крицмана, развивавшая идеи слишком уж постепенной эволюции крестьянства. К этому времени во главе сельскохозяйственных академий оказались угодные партии недоучки, правоверные марксисты, ничего не смыслившие в сельском хозяйстве.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жатва скорби"

Книги похожие на "Жатва скорби" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Роберт Конквест - Жатва скорби"

Отзывы читателей о книге "Жатва скорби", комментарии и мнения людей о произведении.