Прот. Георгий Флоровский - Пути Русского Богословия. Часть I

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пути Русского Богословия. Часть I"

Описание и краткое содержание "Пути Русского Богословия. Часть I" читать бесплатно онлайн.

Георгий Васильевич ФЛОРОВСКИЙ (1893 - 1979) - русский богослов, историк культуры, философ. Автор трудов по патристике, византийскому богословию IV - VIII веков, истории русского религиозного сознания. Его книги "Восточные отцы четвертого века", "Византийские отцы" и "Пути русского богословия" - итог многолетней работы над полной историей православного Предания, начиная с раннего христианства и заканчивая нашей эпохой. "Пути русского богословия" - это монументальный труд, который может служить основным библиографическим справочником по истории духовной культуры в России.

Издание второе, исправленное и дополненное, 2003 год

Интернет-версия под общей редакцией

Его Преосвященства Александра (Милеанта),

Епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского.

Из представителей старшего поколения, учившихся еще в дореформенных школах, к тому же «сердечно»-духовному направлению в богословии принадлежали митр. Михаил, архим. Евграф, учитель Филарета, Иннокентий Смирнов. Иннокентий входит в историю русского богословия и как составитель «Начертания церковно-библейской истории» (1816–1818). Книга эта писана была наспех, и не автор был виновен, если и после его смерти ее насильственно оставляли учебником в школах, кое-где даже в 60-х годах, когда она была уже явно отсталой, устарелой, непригодной (для посмертных изданий она была обработана прот. Кочетовым). Составлена она была, преимущественно, по Вейссману и Шпангейму, по Баронию [58] и Магдебургским центуриям, — план слишком сух и дробен, изложение слишком формально…

Преодолеть схоластические навыки нелегко было и такому живому человеку, как Иннокентий. В семинарии Петербургской, где он был ректором, Иннокентий преподавал по-латыни, — его записки по «деятельному богословию» были изданы после его смерти в русском переводе, с его латинских конспектов, под смотрением Филарета. У многих из этого старшего поколения мы находим такое сочетание «сердечного» благочестия и схоластической «учености…»

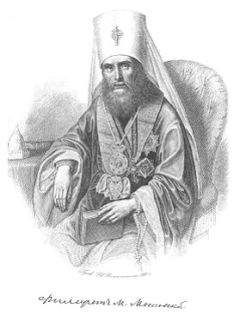

Самый яркий пример, это — Филарет Амфитеатров, впоследствии всем известный митрополит Киевский (1779–1857). Это был человек теплого благочестия, большой сердечности, и подлинной духовной жизни, человек праведный и святой. Но в преподавании он оставался неуступчивым сторонником схоластического прошлого. Сам преподавал он в преобразованных академиях не очень долго, сперва в Петербурге, потом в Москве, как инспектор и ректор, — и преподавал всегда по-латыни. Решительно был он против преподавания богословия на русском. Догматику он читал по Иринею Фальковскому, при объяснении Писания руководился всего более толкованиями Витринги. Слушатели его отмечают исключительную сжатость его изложения, «математическую точность» и отчетливость его аргументов. Но, вместе с тем, это бывали всегда скорее проповеди, чем лекции в строгом смысле, — «что-то в роде благовествования…»

К «мистическому» направлению Филарет относился недружелюбно, — «во время профессорства моего в Московской академии было сильно общее направление к мистике, и я всеми силами противоборствовал ему». Еще непримиримее относился он к философии, — «ему противны были не только философские формулы, но даже самые имена какого-либо Спинозы и Гегеля». Даже Филарет Московский, которого он сердечно любил, казался ему слишком ученым и мудрым — соответствует ли это монашеским обетам и смирению?..

В ранние годы и Филарет Амфитеатров участвовал в Библейском обществе, даже и в 1842-м году поддерживал Филарета Московского и вместе с ним должен был удалиться из Синода, но еще позже очень насторожился и стал резко возражать против возобновления русских библейских переводов…

В рядах старшего поколения много было людей цельных. Таким был, например, очень влиятельный и всем известный в Москве о. Семен Соколов. «В Москве он известен был как духовник строгий и назидательный, как осторожный путеводитель смущаемых сомнением и ропотом в дни скорби и искушений, как глубокомысленный и проникнутый духовностью мистик», — так говорит о нем один из его духовных детей (Η. В. Сушков, в своих записках о Филарете). Учился он еще в Троицкой семинарии, был связан с членами «Дружеского общества», — прожил он очень долгую жизнь (1772–1860). В назидание своим духовным детям он перевел и издал Фомы Кемпийского известную книжку, с прибавочным наставлением, как подобные книги подобает читать (1834). Сам он и в более поздние годы любил читать и перечитывать «Сионский Вестник», не возбранял читать и Эккартсгаузена…

Такова была сила «европеизации» в послепетровской России, что и к преданиям духовной жизни удалось вернуться только по западному пути, по западному примеру. Арндта узнали раньше, чем Добротолюбие, — и надолго так и оставался Арндт для многих и многих в осиянии первой любви. Правда, очень рано присоединяется и чтение греческих отцов, отцов-аскетов, в частности. Но только с восстановлением созерцательных монастырей в России, с этим живым возвращением к православным преданиям духовной жизни, волна западно-мистических увлечений начинает спадать…

В духовных школах влияние Александровской эпохи было длительным и устойчивым. В той же обстановке богословской «чувствительности» слагаются и такие характеры, как Филарет Гумилевский, или о. А. В. Горский. Только из духа Александровской эпохи можно понять и трагическую судьбу архим. Феодора Бухарева…

10. Немецкое направление — «облегченное, уклончивое и зыбкое бословие»

И с самого начала преобразованных школ мы можем распознать в них другое, прямо противоположное и достаточно определившееся, течение в богословской работе. Самым ярким его представителем был, скорее всего, о. Герасим Павский, (1787–1863), из воспитанников первого курса Санкт-Петербургской академии, замечательный гебраист, долголетний профессор академии по классу еврейского языка, бывший и профессором богословия в Петербургском университете, потом придворный протоиерей, духовник и наставник Цесаревича, будущего Александра II-го. Павский был филолог, прежде всего, — у него был филологический дар и чутье. Он полюбил еврейскую Библию, со всем жаром ученой страсти. Учился семитической филологии Павский до напечатания грамматики Гезениуса, — его ученое мировоззрение сложилось под определяющим влиянием авторитетов XVIII-го века. В первые же годы своего преподавания в академии Павский составил и напечатал свою грамматику еврейского языка (1818). Составленный им в те же годы еврейский и халдейский словарь к Ветхому Завету издан не был. Павский сразу примкнул к Библейскому обществу и очень увлекся переводческой работой. «Не язык был мне дорог», говорил он впоследствии, — «а Священное Писание, чистое, неискаженное толкованиями; посредством знания языка я хотел дойти до верного толкования Священного Писания. Α известно, что верное понимание еврейского языка ведет к пониманию богословия…»

Для Библейского общества Павский перевел Псалтырь (о Псалмах он писал свое курсовое сочинение), он же наблюдал за печатанием Пятокнижия. Переводить он продолжал и после закрытия Библейского общества, — в этом и состояли его классные уроки со студентами в академии. Уже после выхода Павского из академической службы, по студенческой инициативе, его перевод был налитографирован, и сразу же получил довольно широкое распространение в духовно-школьной среде. Появление этого «тайного» перевода вызвало тревогу, особенно на Синодальных верхах. Перевод был запрещен, экземпляры его разыскивались и отбирались (это было в 1842-м году). Павский подвергнут был следствию и неформальному суду. Для этой тревоги и обвинений основания были. Перевод библейский не может оставаться только литературным упражнением, и он не был таковым для Павского. Перевод есть всегда и толкование. Налитографированный перевод был разделен на отделы, с заголовками и объяснениями, со вводными и пояснительными примечаниями, — в них Павский всего ближе следовал Розенмюллеру. Получалось впечатление, что Павский очень ограничительно принимает мессианские пророчества, сомневается в подлинности отдельных книг и текста. Не приходится спорить теперь, — таковы и были действительные взгляды Павского, хотя бы он от них вполне и отрекался, спрошенный под следствием…

И это либерально-критическое восприятие Ветхого Завета соответствовало его общему религиозному мировоззрению. Философом, или мыслителем, Павский не был. Но у него были очень определенные религиозно-философские убеждения. В Университете он читал сперва именно «историю развития религиозных идей в человеческом обществе», — при Руниче [59] это было заменено преподаванием церковной истории, по Иннокентию. В пособие студентам Павский предлагал книгу Дрезеке: Glaube, Liebe und Hoffnung…

Впоследствии он сам написал: «Христианское учение в краткой системе…»

Павский исповедовал своеобразный религиозно-моралистический идеализм, довольно неопределенный. «Религия есть чувство», определяет он, «коим дух человеческий внутренно объемлет Невидимого, Вечного и Святого, и в нем блаженствует. Учение религии состоит только в том, чтобы чаще пробуждать, оживлять и питать это святое чувство, дабы оно укреплялось, просветлялось и воспламенялось внутри человека, дало из себя силу, свет и жизнь всему человеку, всем его понятиям, всем его мыслям, желаниям и действиям…»

Так и положительная религия есть уже только некое переложение этого первоначального чувства в очень неадекватном разумно-рассудочном элементе. Обряды и сами догматы составляют только внешнюю форму, суть только «намек», и догматы разума могут даже и подавлять или заглушать это непосредственное «святое чувство». Религия, в понимании Павского, сводится почти только к морали. И Христос для него вряд ли многим больше, чем Учитель…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пути Русского Богословия. Часть I"

Книги похожие на "Пути Русского Богословия. Часть I" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Прот. Георгий Флоровский - Пути Русского Богословия. Часть I"

Отзывы читателей о книге "Пути Русского Богословия. Часть I", комментарии и мнения людей о произведении.