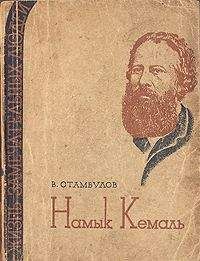

В. Стамбулов - Намык Кемаль

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Намык Кемаль"

Описание и краткое содержание "Намык Кемаль" читать бесплатно онлайн.

Вашем вниманию предлагается биографический роман о турецком писателе Намык Кемале (1840–1888). Кемаль был одним из организаторов тайного политического общества «новых османов», активным участником конституционного движения в Турции в 1860-70-х гг.

Из серии «Жизнь замечательных людей». Иллюстрированное издание 1935 года. Орфография сохранена.

Под псевдонимом В. Стамбулов писал Стамбулов (Броун) Виктор Осипович (1891–1955) – писатель, сотрудник посольств СССР в Турции и Франции.

Выше мы говорили, что вначале Кемаль чуждался «молодых» и примкнул к обществу корифеев, среди которых, как ему казалось, он сможет постигнуть высшие откровения классической поэзии и той таинственной заманчивой мистики, носительницей которой она являлась. Но уже скоро его охватило разочарование. Познакомившись с ними поближе, он увидел, что за пышными, высокопарными формами скрывались интеллектуальное убожество и реакционная ненависть ко всему новому, прогрессивному.

Знакомство его с Шинаси состоялось при следующих обстоятельствах: как-то он отнес в редакцию «Тасфири Эфкяр» переведенную им в министерстве дипломатическую ноту французского правительства и тем расположил к себе Шинаси.

Сблизившись с Шинаси, он под влиянием последнего начал знакомиться с образцами западной литературы. Это было нечто совершенно отличное от всего того, что представляла собой классическая восточная литература, в особенности османская, являвшаяся рабским подражанием наиболее застывшим и отсталым образцам литературы Ирана.

Со времени основания Оттоманской империи турецкая литература развивалась двумя путями.

С одной стороны, существовала народная поэзия, реалистическая по своим формам, образам и восприятию окружающей жизни. В наше время, когда республиканские учреждения и общественные деятели новой Турции предприняли систематическую работу по собиранию турецкого фольклора, мы можем дать себе отчет, какие поэтические богатства таят в себе бедные деревушки Анатолии и горные пастушеские племена. В каждом округе есть свои прелестные свадебные, любовные, пастушеские и иные бытовые песни, замечательные по яркости своих образов и звучности стиха. Многие из них сохранились с весьма отдаленных времен. Например, так называемые «ма'ни», являющиеся примитивной формой турецкой поэзии, безусловно сохранились еще от тех времен, когда турки жили в Средней Азии вместе с другими родственными тюркскими племенами, ибо эти формы встречаются и у этих последних.

Обычно это куплеты в четыре стишка, представляющие собой отрывочные, неясные лирические порывы. То же можно сказать и о так называемых «тюркю», само название которых говорит о их глубоком национальном происхождении и о противопоставлении их в народном сознании чуждым, заимствованным у персов, искусственным и напыщенным формам поэзии.

«Тюркю» являются обычно бытовыми или семейными песнями; в них воспевается любовь и красота предмета любви, причем дается большой простор выражению и развитию чувств; часто они изображают грусть от утраты или недосягаемости желаемого. Их внешния украшения, эпитеты и метафоры, заимствованы из окружающей природы, которую истинный житель деревни лучше знает и понимает, чем профессиональный городской поэт, рабски повторяющий избитые выражения классиков.

«Шаркы» (восточные песни) являются, главным образом, поэзией городской буржуазии. Они сочинены отдельными авторами, из которых многие сохранили свои имена для потомства, как-то: Умер, Сейрам и другие. Эти песни часто поются певцами сазов, о которых мы говорили выше.

Кроме этих форм известны еще «дестаны», то-есть эпические былины, в которых прославляется удаль героев: знаменитых разбойников, феодалов, полководцев. Эта поэзия унаследована от эпохи раннего турецкого феодализма. Большой известностью пользуются еще «ашыки» (влюбленные) – длинные поэмы, сочиненные по образцу персидских или просто являющиеся их переложением.

Но наряду с этими формами литературы, имеющими широкое распространение, существовала еще литература для избранных, то-есть для небольшой кучки господствующих классов, для ученых схоластов, по большей части из духовенства, смакующих тонкости восточной мистики. Эта литература дошла до наших дней в рукописях, а впоследствии в перепечатках. Родоначальником ее является известный Джелалэддин-Руми, выходец из Ирана, крупнейший ученый своего времени и основатель знаменитого, существовавшего до 1924 года[47] ордена вертящихся дервишей (мевлеви).

Джелалэддин-Руми появился в Анатолии перед самым падением некогда блестящей империи турок-сельджуков, во второй половине XIII столетия. В их столице – пышной Конии – одном из видных центров тогдашней учености и искусства, он сблизился с вождем небольшого, но воинственного турецкого племени, пришедшего из далеких гор Алтая, – Османом. Это племя турок-османов было последним оплотом сельджукских султанов, неспособных защищаться от многочисленных, наступавших со всех сторон, врагов. Вскоре, с падением империи, Османы сделались ее наследниками, мало-по-малу победив и подчинив себе всех крупных феодалов Малой Азии.

Джелалэддин-Руми был смелым новатором, ибо он выступил против строгого пуританизма официального мусульманства, борясь за право на веселие, радость, искусство. Основанный им орден, который в то время был большой ересью, под маской религиозных обрядов вводил в обиход музыку, пение, пляски. Он как бы воскрешал старые языческие таинства, зародившиеся еще во тьме веков в этой солнечной плодородной стране. После Джелалэддина-Руми осталось значительное литературное наследство и, в первую очередь, знаменитое «месневи», то-есть поэма, рифмующаяся по полустишиям, состоявшая из 27 тыс. строф. Его «диваны», сборники лирических стихов, составляют около 90 тыс. строф.

С той поры османская литература дала сотни крупных поэтов, которые создали высокие образцы поэзии, прогрессивной для тех эпох. Но по мере укрепления монархии Османов и усиления ее деспотизма, османская литература стала приходить в упадок. Помимо многочисленных поэтов анакреонтического направления, писавших для развлечения господствующих верхов, появилась особая придворная литература, главной целью которой являлось восхваление подвигов, достоинств и добродетелей султана и его приближенных. Далекая от жизни и от окружающей действительности, эта поэзия, нашедшая свое высшее выражение в период упадка империи, черпала весь свой запас образов, эпитетов, сравнений из классической восточной литературы. Мертвечина штампа наложила на нее свой унылый отпечаток.

Работа писателя заключалась в том, чтобы умело заимствовать украшения для своих од из уже готового арсенала уподоблений, количеством и выспренностью которых определялись достоинства произведений. Солнце, соловей, розы, лунный свет, рассвет, заря, молния, гром, вулкан и т. п. – вот что служило для сравнения восхваляемых качеств повелителя, его фаворитов или любовниц. Вышедшие из-под пера писателей такая ода или стихотворение напоминали по чьему-то меткому выражению «уродливую, разукрашенную блестками подвенечного платья старуху». Эпитеты отвешивались механически, как на аптекарских весах.

Другая отрасль придворной литературы, историография, шла по тому же пути.

Историограф Васыф, после кампании 1774 года, закончившейся для Турции несчастным Кючюк-Кайнарджийским миром, описывая возвращение султана в Стамбул, уподобляет дворец «перламутру, в котором затворяется драгоценный жемчуг августейшей персоны, и славному центру, откуда солнце султанского могущества распространяет лучи на всю вселенную». Челеби-заде, историк персидской камлании 1724 года, рисуя снятие осады Тавриза и поспешное отступление турок, пишет: «сейчас тюльпан победы вышел из-под земли, но нужно ждать до следующей весны раскрытия розового бутона желания». Историк царствования Ахмеда III Рашид, описывая смерть в бою 22 важных лиц, находит для каждого особое выражение: «отправился в лучший мир», «птица его души покинула свою клетку и полетела к небесам», «с него был снят кафтан бренной жизни» и т. п.

Пока османская литература отражала на себе иранские литературные течения, поэты ее на все лады перепевали обветшавшие образы; но если в иранской поэзии «роза» и «соловей» воплощали в себе лиризм души, – у османов содержание большей частью отступало на задний план перед формой, и поэт все свое внимание сосредоточивал на плавности и звучности стиха. Постепенно рабское преклонение перед иранскими прототипами вытравило из османской поэзии всякую оригинальность: она застыла в мертвенной гладкости выражений.

Поэты всячески старались избегать в своих произведениях употребления турецких слов, которые считались простонародными и грубыми; самые турецкие грамматические формы они заменяли арабскими и иранскими. К моменту, когда Шинаси и Кемаль начали борьбу за реформы языка и литературы, свыше 70 проц. всех слов, употреблявшихся турецкими писателями, были арабскими и иранскими. Зато не только народ, находившийся в ужасном невежестве и нищете, но даже и большинство средних классов не были в состоянии понять эту литературу, ставшую достоянием лишь самой ограниченной господствующей верхушки.

В тот момент, когда буржуазия и чиновничья интеллигенция повели борьбу с феодализмом, вполне понятно, что важным участком этой борьбы было движение за реформу и упрощение языка, за его перестройку в расчете на то, чтобы он стал орудием нового, стремящегося к власти класса.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Намык Кемаль"

Книги похожие на "Намык Кемаль" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "В. Стамбулов - Намык Кемаль"

Отзывы читателей о книге "Намык Кемаль", комментарии и мнения людей о произведении.