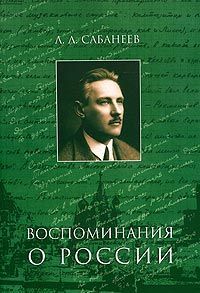

Леонид Сабанеев - Воспоминание о России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминание о России"

Описание и краткое содержание "Воспоминание о России" читать бесплатно онлайн.

Блистательные мемуары и эссе одного из самых скандальных отечественных критиков Л.Л.Сабанеева предоставляют уникальную возможность – стать "очевидцем" знаменательных событий в художественной жизни России Серебряного века. Почти всех своих "героев" Сабанеев знал лично; в детстве сидел на коленях у Александра III, позднее общался с Л.Толстым, слушал фонограф вместе с Чайковским, называл Владимира Соловьева "дядя Шуба", был ближайшим другом Скрябина, свидетелем знакомства Айседоры Дункан с Есениным… Статьи и воспоминания Сабанеева охватывают весь срез российской жизни – музыку и литературу, науку, быт и политику. Значительная часть текстов публикуется впервые. Издание адресовано самому широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и культурой.

Совершенно то же, только в более простом виде, имело место и при завершении оперы Бородина «Князь Игорь». Благодаря Глазунову и Римскому опера стала оперой, а не оставшимся манускриптом. Работа Корсакова над оркестровкой этих музыкальных памятников принадлежит к лучшему, что им сделано в этой области, и нельзя обвинять такого крупного музыканта, как Р. К., в том, что его личная индивидуальность в этом деле проявилась и что она всегда была созвучна индивидуальностям самих авторов – иначе и быть не могло: всякое завершение и окончание не рукой самого автора никогда не может вполне заменить автентического текста и композиции.

А. СТАНЧИНСКИЙ

Никто теперь почти ничего не знает о композиторе Ал. Станчинском. А между тем были годы, когда на него возлагались огромные надежды, бывало неоднократно произносимо даже слово «гениальность»… по его адресу. На самом деле это была жизнь глубоко трагическая и печальная.

Я его очень хорошо знал. Он выдвинулся и стал частью московского музыкального мира в самом начале нашего столетия. Он был учеником С. И. Танеева и известного хорошо в музыкальной Москве тех времен Н. С. Жиляева, который сам был тоже учеником Танеева. Обнаруживал склонность только к композиции, но не музыкальному исполнению. На него возлагали огромные надежды. Первые сочинения его распространялись в списках и исполнялись главным образом в интимных музыкальных кружках – обычная судьба тех композиторов, которые сами не могут ознакомить публику со своими сочинениями. В его уже первых произведениях чувствовалась самобытная индивидуальность, ему было что сказать музыкальному миру, и музыка его (в сущности, тогда вовсе не очень передовая) несомненно была самобытна и оригинальна. Насколько его ценили виднейшие русские (точнее – московские, ибо «слава» его не вышла за пределы Москвы) музыканты – можно видеть из того, что Н. К.

Метнер – один из виднейших в те годы русских композиторов – даже написал похоронный марш по поводу его ранней кончины (в 1910 году) [040], и этот марш является одним из лучших произведений Метнера, музыканта очень строгого и разборчивого в своих симпатиях.

Слабого здоровья, хрупкий и нежный – он, как выяснилось довольно скоро (вся жизнь его длилась всего двадцать лет), носил в себе зародыш страшной болезни, притом наследственной, за «грехи отцов», – прогрессивный паралич. Не исключена вероятность того. что самое его музыкальное дарование, безусловно отмеченное известной печатью болезненности и психопатичности, – было обязано своим происхождением (как то часто бывало в мире художественном) именно этой болезни.

Вспомним Ломброзо и его теорию «гения и безумия» [041], вспомним великих безумцев России: Врубеля, Чурляниса, Рериха, Мусоргского (в последней стадии его жизни), даже самого Скрябина с его «Мистерией» и приготовлением к концу мира – и мы сможем убедиться, что действительно очень часто именно гениальность граничит с психозом и часто просто обязана ему своим происхождением: это является компенсацией за трагедию жизни.

Первое время у Алеши Станчинского психические ненормальности проявлялись в слабой мере и на его музыкальном творчестве отражались только болезненными эмоциями, которыми полно его творчество. Но мало-помалу болезнь развивалась, и ее симптомы стали проникать и в его творчество: оно становилось все более и более невразумительным.

В эти годы я его часто видал: обычно он приходил ко мне вместе со своим ментором – Жиляевым, который, между прочим, сам был тоже человеком далеко не вполне нормальным, как и самая его утрированная и экстатическая дружба со Станчинским, его яростная пропаганда его произведений – он сам переписывал его сочинения во множестве экземпляров, так как издать их было не так просто. Порой мне казалось, что неизвестно, кто из них двух более психически болен – учитель или ученик.

Психоз быстро прогрессировал. Разговор его становился непонятен. Какую-то странную роль в его жизни стали играть… лошади: он с ними раскланивался на улицах, снимая шляпу. Когда я его спрашивал, зачем он это делает, он неизменно отвечал, что «мы не знаем, кто они такие – лошади, – надо быть осторожным».

Самая кончина его была странной: он утонул, переходя вброд речку: шел, по-видимому, на свиданье с девушкой, которую считал своей невестой [042].

После его смерти все его (в сравнительно небольшом количестве) произведения были изданы (обычная насмешка судьбы над композиторами, в своей карьере «невезучими»).

Дальнейшего распространения культ Станчинского уже не получил. Я написал о нем некролог в журнале «Музыка» – и этим все отзвуки прессы исчерпались – да еще Н.

Метнер написал ему «похоронный марш», о котором я уже упоминал.

Очень трудно представить себе дальнейшую судьбу его произведений. Его единственное в краткой жизни счастье – думаю, была его смерть. Она избавила его от трагических переживаний эпохи, которая почти немедленно после его смерти наступила в России. Я должен констатировать тот факт, что при новом режиме его музыку уже совсем забыли. И действительно, она была уже совершенно «несозвучна» с происходящим в мире – страница мировой истории перевернулась. И трудно даже себе представить, чтобы сейчас мог возникнуть интерес там к подобному художественному явлению, которое характерно именно для последних «предзакатных» дней русской империи. Но в более далеком будущем можно, конечно, ожидать и воскресения временно умерших композиторов – первая половина его музыкального творчества заслуживает этого бесспорно.

СКРЯБИН-МЫСЛИТЕЛЬ

Скрябин – и он один – является отражением в музыке эпохи символизма. Он единственный композитор-символист. Это течение, по природе мистическое и религиозно-философское, главным образом отразилось в искусствах, способных к воплощению Идей, т. е. в литературе и поэзии. Среди музыкантов-композиторов оно не нашло подходящей культурной почвы – русские музыканты вообще в своей массе были далеки от отвлеченных идей. Можно сказать и более: успех Скрябина, который одно время был ведущей фигурой русского музыкального мира, обязан был именно той среде, которая создала имя, и символистам, которые тоже были почти все «ведущими» фигурами той эпохи. И этим же объясняется и быстрое и кажущееся непонятным помрачение его славы: это помрачение было совершенно синхронично с потускнением интереса и популярности символистов, мода на которых, стихийно возникшая, так же стихийно и минула.

И так же, как трудно, если не невозможно, рассматривать поэтов и писателей-символистов вне их идеологической доктрины, трудно и неловко рассматривать музыку Скрябина изолированно, без связи ее с тем идеологическим миром, который ее и породил, – это возможно только по отношению к его первым, юношеским произведениям, написанным еще до того, как символическая идеология утвердилась в нем самом.

В Западной Европе, как известно, музыка Скрябина нигде не произвела такого впечатления, как было в России. Причины лежат в той же области. Русский символизм не имел себе аналогов на Западе в ту эпоху, когда музыка Скрябина туда проникла, там уже была эра других мод и увлечений. Притом в России были действительно увлечения художественными течениями. На Западе были не столько увлечения, сколько «моды», что далеко не одно и то же. И что несравненно эфемернее и мимолетнее.

Символизм характеризуется экстраполяцией искусства за его естественные грани: искусство становится магией, религией, а художник – пророком или теургом, соратником божества в продолжающемся творении мира. Отсюда – сознание своей особенности, сверхчеловечества, мессианства. Все символисты мистически ощущали мир, почти все хотели каких-то невиданных «свершений», мир ими ощущался эсхатологически. Если не все, то большинство были, в сущности, не вполне нормальными людьми, частично несомненно «выше нормы», но порой казавшиеся безумными. Это свое безумие они сами ощущали и считали его положительным качеством – «священным безумием» пророков и проницателей, «посвященных».

Среди символистов наименее безумными, наиболее державшими свою психику и мысли в руках были Вячеслав Иванов, Брюсов, Мережковский, наиболее безумными – Блок и Белый. Подобным же безумием отмечены и художники-живописцы, примыкавшие к символизму, – Врубель, Рерих, Чурлянис. Надо отметить, что Скрябин в своих высказываниях был наиболее безумен, шел всех дальше и всех прямолинейнее. Но одновременно с этим он был из всех – наиболее логичен и придавал наибольшее значение именно не откровениям, а логическому ходу рассуждений – он являл странный агломерат крайней фантастики и крайней рассудительности в ее обосновании.

В свое время много говорили и спорили о том, насколько искренне было это оригинальное самоощущение. Сколько тут было натурального, вытекавшего из их природы, и сколько напускного, рисовки и гениальничанья. При всей моей симпатии к этой группе талантливых, порой гениальных художников, я все-таки думаю, что Чехов был прав, когда говорил, что «все они ломаются», – по крайней мере частично прав: элемент позы присутствовал у всех, причем порой в демонстративной форме (у Бальмонта, Брюсова, даже у Блока… Белый был, по-видимому, действительно «не в себе» и был типичным истериком). Что касается Скрябина, то поза у него тоже безусловно была (даже в его выступлениях в концертах), но она смягчалась его благовоспитанным джентльменством и, как я думаю – боязнью пошлости, неизменно сопутствующей всякому гениальничанию.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминание о России"

Книги похожие на "Воспоминание о России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Сабанеев - Воспоминание о России"

Отзывы читателей о книге "Воспоминание о России", комментарии и мнения людей о произведении.