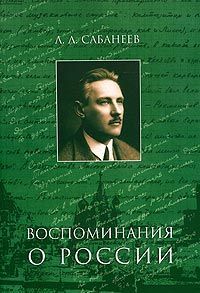

Леонид Сабанеев - Воспоминание о России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминание о России"

Описание и краткое содержание "Воспоминание о России" читать бесплатно онлайн.

Блистательные мемуары и эссе одного из самых скандальных отечественных критиков Л.Л.Сабанеева предоставляют уникальную возможность – стать "очевидцем" знаменательных событий в художественной жизни России Серебряного века. Почти всех своих "героев" Сабанеев знал лично; в детстве сидел на коленях у Александра III, позднее общался с Л.Толстым, слушал фонограф вместе с Чайковским, называл Владимира Соловьева "дядя Шуба", был ближайшим другом Скрябина, свидетелем знакомства Айседоры Дункан с Есениным… Статьи и воспоминания Сабанеева охватывают весь срез российской жизни – музыку и литературу, науку, быт и политику. Значительная часть текстов публикуется впервые. Издание адресовано самому широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и культурой.

Все его творчество отмечено печатью камерности. Он сам был первоклассный пианист.

Подобно Шопену, он не имел никакого желания выплывать за пределы камерности; он писал для оркестра только сопровождения своих фортепианных концертов. Никогда он не порывался войти в сферу симфоническую, тем более оперную. Тут был некий аскетизм его музыкальной сущности, который налагал свой отпечаток и на его творчество: он не любил «изобразительности», игры звуковых тембров, «выворачивания души наизнанку», как то любили очень многие русские авторы, в этом именно полагавшие свою «русскость». Внешнего блеска, декоративности он тоже не любил.

Из великих немцев ему Вагнер был более далек, чем «три великих Б», хотя в его «сказках» чувствуется влияние вагнеровского царства нибелунгов. Фортепиано, камерный ансамбль, песня (романс) – вот его область, за которую он не хотел выходить, мудро себя ограничивая.

Из других великих теней ему ближе всех Шуман. Вот тут мне скажут: так вот и получается германский композитор. Ничего подобного. Прежде всего, если всю русскую музыку лишить национально-этнографического и ориентально-этнографического элемента, то что там останется? Опять тот же Бетховен (у Глинки), Шуман (у «кучки»).

Лист и Берлиоз (там же). Тот же Шуман у Чайковского и неизбежный Вагнер. Музыка Глазунова вся есть не что иное, как «обезвреженный Вагнер», своего рода Вагнер без «вагнерина», как бывает кофе без кофеина. Плюс Брамс. Но не только Метнеру, но и всем было ясно в начале нашего столетия, что время «кучкистов» прошло, что ни в русской, ни в ориентальной музыке (так называемом «петербургском Востоке») искать оплодотворения композиторам уже немыслимо. Денационализация русской музыки была предопределена историей, как и для всех иных народностей. На два поколения композиторов хватило этих этнографических зарядов, а дальше уже надо самим работать над составлением стиля.

В русской музыке в особенности это стало ясным потому, что в ней обилие этнографии было всепоглощающим, и оттого, несмотря на то что русская народная мелодика очень богата, все-таки она скоро пришла к концу и стала отзывать подражательностью и однообразием. Русские композиторы третьей генерации (Танеев, Чайковский) и четвертой генерации (Скрябин, Глазунов, Рахманинов, Черепнин) уже отказались от этнографии или начисто, или в значительной мере. Русскость музыки этих композиторов надо искать в других ее чертах – не в первобытном родстве с народными напевами, а в общем строении, в духе самой музыки. У Скрябина, в частности, русскость проявляется в самой установке его творчества – религиозно-мистической и в его апокалиптических очертаниях.

Метнер чужд всех «внемузыкальных» установок: он чистый музыкант, вроде Шумана, Брамса и Бетховена. Он не хочет, подобно Скрябину, вырываться из музыки куда-то, он ее самое вовсе не склонен считать «пленом», откуда надобно куда-то вырываться, а скорее именно считает ее уповаемым «царством предопределенной гармонии», в котором счастье и страдание уравновешены.

Ближе всего к нему стоят последние произведения Бетховена. Именно последние, не его всей публике известные симфонии и сонаты, а последние квартеты, которых очень многие вовсе не знают и до сей поры. Значительнейшие произведения Метнера как бы вытекают из этих именно произведений, приближаясь к ним и своей звуковой аскетичностью. Это замечание касается духа этих произведений.

Но эстетическими сторонами своего стиля Метнер более близок Шуману и Брамсу, и от них проистекает его порой необычайно сложная, всегда чрезвычайно интересная, хотя порой и несколько утомительная ритмика. Мелодика Метнера, тоже суровая и аскетическая, также приближается к мелодике Брамса более, нежели романтическая мелодия Шумана. Надобно отметить, что Метнер был одним из основателей и вдохновителей московского «Общества Брамса» – композитора, который появился в России со значительным опозданием. Еще в начале столетия даже выдающиеся русские музыканты и мало знали Брамса, и не любили его, потому что его не любили ни «кучкисты», ни Чайковский. Появление такого композитора, как Метнер, было ничем иным, как творческим откликом на «открытие» Брамса. И более того – это был единственный творческий отклик.

Николай Карлович Метнер был страстным и горячим собеседником. Он глубоко страдал от того замутнения музыкальных вод, которое он усматривал в современности [052].

Между тем он вовсе не был реакционером типа, хотя бы, Танеева. Он, например, глубоко и искренне чувствовал музыку Скрябина, но только до известного периода: последний период его творчества был для него под сомнением. Он совершенно ненавидел, со страстностью старообрядца, всю современную западноевропейскую музыку, начиная от Дебюсси и Равеля (он вообще не любил французской музыки), Рих.

Штрауса, Регера, Малера, не говоря уже о Хиндемите и Шенберге. Русскую музыку последних лет, Стравинского и Прокофьева, он тоже не признавал, отдавая, впрочем, должное Стравинскому в его «искусстве оркестровки».

Музыкальное творчество современности не давало ему никакого утешения – он был глубочайшим образом одинок в музыкальном мире и как-то чужд ему. Из русских музыкантов ему оставались близки очень немногие, в том числе Рахманинов, который был его убежденным поклонником настолько, что даже последние его вещи были явно написаны под влиянием Метнера. Я не припоминаю, кроме Рахманинова, ни одного русского композитора на его интимном горизонте.

Самый тип и сущность этого глубокого творчества предопределяет его быть «музыкой для немногих, для избранных». Это творчество имеет то великое преимущество, что оно находится вне опасности вульгаризации – опошления от слишком частого появления перед людьми, в сущности от искусства далекими. Наподобие хотя бы второй части «Фауста» Гёте, это – музыка, которую прослушают не сотни тысяч и не миллионы, а только сотни людей, но зато они ее смогут вполне и освоить, и оценить.

Его сочинения имеют в настоящее время почетную известность, главным образом в Англии, где Метнер жил последние годы. Но это не есть бурная, широкая слава, а нечто глубокое и интимное, что к его облику и к самому воплощению его произведений в камерных рамках, им не преходимых, имеет некую онтологическую сродственность. Я и не думаю, чтобы эти глубокие и интимные, без орнаментации и дешевых эффектов, строгие и аскетически сдержанные произведения вообще имели когда-нибудь широкое распространение. Его играют некоторые пианисты, его романсы (песни) поют некоторые певицы, но я бы сказал – пианисты широкой эстрады находят, что его произведения трудны и неблагодарны, потому что в них нет виртуозных элементов (а есть эти элементы хотя бы у Бетховена?).

Тот «зон» [053], который мы сейчас проходим исторически, вообще не благоприятствует подобному творчеству. Но из этого никакого не следует вывода, кроме того, что это творчество – не для современного, тревожного, мелкого, полного низменных интересов мира, что оно выше нашей современности. Оно может и должно воскреснуть потом, подобно тому как воскресло творчество Баха после почти столетнего забвения.

О ГРЕЧАНИНОВЕ

Александра Тихоновича Гречанинова я увидал и узнал впервые в конце прошлого века, конечно, у того же самого Сергея Ивановича Танеева, который был чем-то вроде «музыкального московского папы», к которому все ходили за благословением и неизменно встречали благоволение, но благословения не всегда получали. В те годы Гречанинов был невзрачным молодым человеком с наружностью вроде причетника или дьячка, с козлиной бородкой и залепленным черным пластырем глазом (он в раннем отрочестве потерял один глаз, но о причинах никогда не говорил). Он тогда только что окончил Петербургскую консерваторию, кончил поздно, почти тридцати лет. Вообще он поздно начал заниматься музыкой; семнадцати лет он только впервые стал чувствовать к ней тяготение, и в Московской, и в Петербургской консерваториях он был «перестарком» лет на десять старше своих сверстников по классам. Он на меня производил впечатление очень застенчивого, робкого и в общем человека «не того круга», из которого обычно формировалась консерваторская молодежь. Но я уже тогда заметил, что скромностью он не болел и имел очень высокое мнение о своем даровании. Музыка давалась ему нелегко, путем огромных усилий, и оттого он ценил в себе то, что несмотря на все внешние препятствия он все-таки овладел ею. Он был очень упорный и чрезвычайно трудолюбивый человек, не лишенный порой педантичности и «дотошности».

Насколько я мог тогда отметить, в московском музыкальном мире (по-видимому, и в петербургском тоже, но в меньшей степени) – он не обращал на себя внимания, к нему относились как-то скептически. думаю, что за его запоздалость. Возможно, что и за его музыкальный консерватизм, точнее, за отсутствие в нем того «стремления к новым берегам», которое стояло в «повестке дня» на рубеже двух веков. Среди профессоров Московской консерватории господствовало мнение, что он просто не очень талантлив и в музыке «туговат», в частности, в композиции «у него нет никакого своего слова». Это отношение усугублялось тем, что Гречанинов за себя стоял упорно и неумолимо и постоянно вступал в споры с профессорами, защищая свои качества. И в жизни он держался как-то особняком, чуждался товарищеских группировок.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминание о России"

Книги похожие на "Воспоминание о России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Сабанеев - Воспоминание о России"

Отзывы читателей о книге "Воспоминание о России", комментарии и мнения людей о произведении.