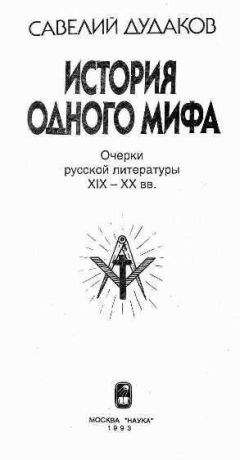

Савелий Дудаков. - "История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX вв

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги ""История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX вв"

Описание и краткое содержание ""История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX вв" читать бесплатно онлайн.

Под общей редакцией Д. А. ЧЕРНЯХОВСКОГО Издание осуществлено при содействии Фонда Дж. Сороса за счет средств автора Дудакова С. Ю. OCR и вычитка: Давид Титиевский, сентябрь 2008 г., Хайфа. Книга выложена в Библиотеке Александра Белоусенко по просьбе автора, Савелия Юрьевича ДУДАКОВА Автор предлагаемой читателю книги, известный израильский ученый Савелий Дудаков подробно и корректно проанализировал особенности развития литературы и общественно-политической мысли России второй половины XIX – начала XX в. Особое внимание уделяется массовой беллетристике этого времени, произведениям ныне забытых писателей -"второго ряда" Вс. Крестовского, Б. Маркевича, С. Эфрона, Н. Вагнера и др. Незабвенной памяти профессора Шмуэля Эттингера

Следует отметить, что рядом с Тарасом во время казни Остапа стоит, как верный его товарищ, и Янкель. Так что говорить об однозначности оценок в еврейской теме не приходится, хотя, несомненно, искажения и следования "народному мнению" очевидны. Не случайно Гоголь в перечислении обид "нации" ("посмеянье прав своих", "позорное… унижение", "оскорбление веры предков", "посрамление церквей", "бесчинства чужеземных панов", "за унию") включил и "позорное владычество жидовства на христианской земле" (т.е. корчмарство и арендаторство), хотя до этого, рассказывая о жизни в Запорожской Сечи, отмечал: "Только побуждаемые сильною корыстью жиды, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье… Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка" (53). Возможно, понимая "кровавую жизнь" этого "свирепого века", Гоголь все-таки не смог до конца признать за месть Божью действия тех, кто "не внимали ничему… и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя" (143). Плен Тараса – вот высший суд справедливости, и хотя не "найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу", вряд ли героическая смерть запорожца оправдала "неуважение" чернобровых паненок, которые "у самых алтарей не могли спастись": "зажигал их Тарас вместе с алтарями". Поэтому и смерть его – на костре, а не на плахе, как бы уравнивает атамана с жертвами разбоя, подчеркивая общую вину того "закаливания", в котором "не чуят" человечности и человечества" 8. В этом смысле, отрицательные черты евреев, в соответствии с мифологемами, не обосновывают их "нелояльность" к обеим враждующим сторонам, наоборот, судя по Янкелю и его друзьям, в них, скорее, сказывается сочувствие угнетенным, нежели угнетателям.

Конечно, отсутствие положительного образа еврея в творчестве великих писателей – досадно, но, видимо, это – следствие исторически сложившихся представлений и мифологем, национально и религиозно окрашенных. Еврейская тема в творчестве Пушкина и Гоголя в достаточной степени свидетельствует о том, что их антисемитизм по своей природе был "христианским", но ни в коем случае не националистическим или же политическим.

Появление образа еврея в произведениях русской литературы XIX в. на злободневную тему, конечно, влияло на резко отрицательные характеристики еврейских персонажей, однако они были ориентированы в той или иной степени на "евангельские" аллюзии. Но отсутствие в образе еврея каких-либо общественно-политических дефиниций, обвинявших инородцев в антигосударственной или антипатриотической деятельности, требует осторожного обращения с понятием "антисемит", иначе придется вообще всю европейскую культуру и всех ее творцов усадить на скамью подсудимых. Пользы от такой, "лобовой", точки зрения быть не может.

Причинами "аполитичности" евреев среди племен и народов было их положение, исторически связанное с экономическими инфраструктурами, а не с государственно-политическими институтами. Вместе с тем для любого националистического произведения противопоставленность положительного отрицательному на основе национальной принадлежности персонажей – исходна и окончательна9. Но являясь такой постулированной нормой шовинистических воззрений, подобная противопоставленность присутствует в качестве "категорического императива" и, в силу этого обстоятельства, лишена какого бы то ни было индивидуально-оценочного параметра10.

Иначе обстоит дело в том случае, когда к "категорическому императиву" добавляется конкретика "государственно-политической" и "историко-социальной" исключительности вневременндй вражды "туземцев" и "инородцев". Следствием этого "симбиоза" оказывается та, на самом деле "зоологическая", ненависть к "инородцам" (необязательно к евреям) со стороны "туземцев", которая всегда рядится в одежды "истории", религиозного фундаментализма, "вечной истины" и объявляется, "священной войной" добра и зла. Вот почему, какими отрицательными или положительными персонажами евреи бы ни являлись в тех или иных произведениях, сами по себе их образы еще не свидетельствуют ни об антисемитизме, ни о филосемитстве автора до тех пор, пока им не предъявлена историко-политическая вина в государственном неблагополучии. Все остальные свойства евреев, определенные на мифологемах или же на традиционных "штампах", – вряд ли должны оцениваться как "состав преступления", т.е. как антисемитизм. В противном случае за антисемитизмом закрепляется мистически однозначное значение той же самой, излюбленной антисемитами, идеи "вневременной вражды", хотя бы и сионистски истолкованной.

"ИВАН ВЫЖИГИН" Ф.В. БУЛГАРИНА

Почти одновременно с "доносами на всю Россию" Голицына и Магницкого, предостерегавшими правительство об опасности распространения идей масонства и пока еще в завуалированном виде приписывающими "жидам" участие в масонском заговоре, в русской беллетристике появились и произведения, так или иначе касавшиеся "тайн" масонства и еврейства.

Впервые в русском романе евреи и масоны встречаются в знаменитом произведении В.Т. Нарежного "Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова". Первые три части романа вышли в 1814 г. и тотчас же были изъяты из обращения. Еще дважды (в 1835 и в 1841 гг.) цензура запрещала это произведение. В чем же дело? В.Г. Белинский в статье "Русская литература в 1841 г." назвал Нарежного "родоначальником" русских романистов XIX в. В нашем же плане необыкновенно интересно, что предшественник Гоголя оказался чуть ли не первым русским писателем-филосемитом, и это было одной (если не главной) причиной запрещения "Жиль Блаза". Цензор в 1841 г. писал: "В целом романе все без исключения лица дворянского и высшего сословия описаны самыми черными красками; в противоположность им многие из простолюдинов, и в том числе жид Янька, отличаются честными и неукоризненными поступками10а". Не надо преувеличивать степень авторского социального протеста – Нарежный беспощаден и к изображению простого народа – крестьянства, представители которого сплошь пьяницы, воры, лентяи, клятвопреступники, поджигатели и убийцы. И действительно, единственными достойными людьми являются евреи: шинкарь Янька Янькелевич и его племянник "прекрасный Иосиф". Одиозная антисемитская фигура шинкаря под пером Нарежного превращается в трагическую фигуру Вечного жида, гонимого, избитого, ограбленного крестьянами, которым он оказывал благодеяния. Такой образ в русской литературе не появится еще очень долго.

Что же касается масонства, то оно в романе представлено в карикатурном виде. Одному из героев романа предлагается вступить в тайный орден "Общество благотворителей света", который "несмысленная чернь" обзывает масонами. Вместе с тем – они просветители мира, друзья человечества и повелители мира, владеющие высокой таинственной мудростью, проникновением в замыслы европейских дворов, знающие намерения "бояр" и "весь ход подлунного мира".

Надо сказать, что некоторые страницы романа Нарежного читал, без сомнения, с особым интересом Л. Толстой, ибо описания приема в ложу, равно как и насмешливое отношение к "братьям", очень похоже обыграно обоими писателями, разделенными более чем полувеком.

В смысле совмещения еврейской и масонской тематики интересен почти забытый к 70-м годам XIX в. А.Ф. Вельтман, чей роман "Странник" (1831), демонстрируя, пусть и поверхностное, однако вполне реальное знакомство с бытом молдавских евреев, тем не менее содержал мистико-масонскую атрибутику и романтически приподнятую манеру повествования11.

Извозчик Берка, сопутствующий главному герою в его "странничестве" и поисках "неведомой девы" (Софии), выполняет в романе двойную роль: с одной стороны, Берка – заурядный слуга, готовый или не готовый возить квартирмейстера в его переездах с места на место, а с другой – он владетель некоей мистической тайны и увлекает своего хозяина в "таинственные миры". О первом облике извозчика автор повествует с иронией и добродушием: "Глубоко вздохнул я и проснулся. Смотрю. Где я? – лежу в фургоне, лошади, распряженные, спокойно едят сено. Вправо лес; влево… шум… уединенная корчма… Где же мой Берка? мошенник!

Иду в корчму – в корчме все пьяно!

И Берка пьян! Ну, как тут быть?!

Он Мордехея от Амана

Не мог, бездельник, отличить!

Подобный растах* не был в плане!

Вот я к жиду: "Впряжешь ли кляч?"

Что ж жид в ответ? "Ни, шабес, пане!"

***

*Растах – остановка в пути (примеч. изд.) 12.

***

О, счастлив тот, кто не горяч!

Но если б и его заставить

В корчме с жидами шабаш править???

Я посмотрел бы!!!

Характерная деталь – повальное пьянство в корчме в общем-то евреев-трезвенников – приурочена Вельтманом к определенному событию: в праздник Пурим благочестивый еврей должен напиться так, чтобы не отличать проклятий Аману от благословений Мордехаю. Одно это уже свидетельствует о знании автором еврейских обычаев и еврейских праздников.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на ""История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX вв"

Книги похожие на ""История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX вв" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Савелий Дудаков. - "История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX вв"

Отзывы читателей о книге ""История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX вв", комментарии и мнения людей о произведении.