Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Слова и вещи. Археология гуманитарных наук"

Описание и краткое содержание "Слова и вещи. Археология гуманитарных наук" читать бесплатно онлайн.

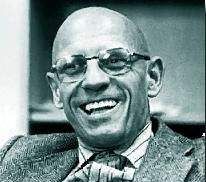

Мишель-Поль Фуко (1926 - 1984) - французский философ, историк и теоретик культуры, видный представитель современного французского структурализма. Предлагаемая Вашему вниманию книга "Слова и вещи", впервые вышедшая на русском языке более 17 лет назад, сейчас практически недоступна и является единственной работой философа, опубликованной у нас в стране.

На основе этих трех моделей можно было бы, пожалуй, проследить всю историю гуманитарных наук начиная с XIX века. В самом деле, они охватывают все ее становление, и преемственность их господства можно проследить на протяжении вот уже более ста лет: сначала царит биологическая модель (человек, его душа, группа и общество, к которым он принадлежит, язык, на котором он говорит, существуют в романтическую эпоху как живые существа и лишь постольку, поскольку они живут; способ их бытия считается органическим и исследуется в терминах органических функций); далее наступает царство экономической модели (человек и вся его деятельность — это арена конфликтов с их более или менее успешным разрешением); наконец, подобно тому, как после Конта и Маркса приходит Фрейд, наступает царство филологической модели (когда речь идет о том, чтобы проинтерпретировать и открыть некий скрытый смысл) и лингвистической модели (когда речь идет о том, чтобы проструктурировать и выявить означающую систему). Мощный сдвиг привел гуманитарные науки от преимущественного использования живых моделей к большей насыщенности моделями языка. Правда, одновременно с этим сдвигом происходил и другой переход: он отодвинул каждый первый член в парах основных понятий (функция, конфликт, значение) и тем самым выявил и подчеркнул все значение второго (норма, правило, система); Гольдштейн, Мосс, Дюмезиль могли бы засвидетельствовать, находясь, так сказать, в гуще событий, тот самый момент, когда произошел переворот в каждой из этих моделей. Этот переворот имел два ряда важных последствий: поскольку точка зрения функции преобладала над точкой зрения нормы (поскольку попытки понять функционирование осуществлялись не на основе нормы и создающей ее деятельности), постольку требовалось реально отделить нормальное функционирование от ненормального; таким образом, наряду с нормальной психологией признавалась и психопатология, — как бы в виде ее изнанки (отсюда важность джексоновской схемы интеграции у Рибо или Жане), а также и патология общества (Дюркгейм), патология иррациональных и как бы «болезненных» верований (Леви-Брюль, Блондель); равным образом, поскольку точка зрения конфликта преобладала над точкой зрения правила, постольку предполагалось, что некоторые конфликты вообще не могут быть разрешены, что индивиды и даже общества рискуют погибнуть в их пропасти; и наконец, поскольку точка зрения значения преобладала над точкой зрения системы, постольку означающее отграничивалось от неозначающего: признавалось, что в одних сферах человеческого поведения или социального пространства смысл имеется, а в других — лет. Таким образом, гуманитарные науки, производя существенное разделение собственного поля, всякий раз простирались от позитивного полюса до негативного и всегда подразумевали нечто противоположное (начиная с той непрерывности, которую они подвергали анализу). Напротив, когда анализ начал осуществляться с точки зрения нормы, правила и системы, когда каждый ансамбль приобрел свою собственную связность и значимость, стало уже невозможно говорить о «патологическом сознании» даже по поводу больных, о «примитивных умственных способностях» даже по поводу забытых Историей обществ, о «лишенной смысла речи» даже по поводу явно абсурдных повествований и бессвязных вымыслов. Все без исключения может быть осмыслено в царстве системы, правила и нормы. Таким образом, раздробляясь — поскольку системы отделены друг от друга, поскольку правила образуют замкнутые ансамбли, поскольку нормы утверждают свою самостоятельность, — поле гуманитарных наук одновременно с тем оказывается объединенным: оно тут же перестает расщепляться дихотомией ценностей. Если вспомнить, что Фрейд не только ближе всего подошел к познанию человека с помощью филологической и лингвистической модели, но вместе с тем он первый решительно стер границу между положительным и отрицательным (нормальным и патологическим, постижимым и непередаваемым, означающим и неозначающим), станет ясно, что он осуществляет при этом переход от анализа в терминах функций, конфликтов и значений к анализу в терминах норм, правил и систем; именно поэтому все то знание, в котором западная культура вот уже целое столетие строит образ человека, вращается вокруг работ Фрейда, не выходя при этом за пределы своих основных диспозиций. Но не в этом, как мы далее увидим, главное значение психоанализа.

Во всяком случае, этот переход к точке зрения нормы, правила и системы подводит нас к проблеме, которая пока еще не была поставлена: это проблема роли представления в гуманитарных науках. Может показаться спорным уже само их включение (в противоположность биологии, экономии и филологии) в пространство представления; в самом деле, неужели до сих пор не ясно, что функция может осуществляться, конфликт — развиваться, значение — налагать свою осмысленность без посредства явного осознания? Более того, не следует ли признать, что свойство нормы по отношению к функции, которую она определяет, свойство правила по отношению к конфликту, которым оно управляет, свойство системы по отношению к значению, которое она делает возможным, как раз в том и заключается, чтобы не быть данным сознанию? Не следует ли прибавить к двум уже вычлененным историческим ступеням еще и третью, заметив, что начиная с XIX века гуманитарные науки непрестанно приближаются к той области бессознательного, в которой само наличие представления ставится под вопрос? Однако ведь представление не есть сознание, и ничто не доказывает, что выявление элементов или организаций элементов, никогда не дающихся осознанию как таковые, тем самым выводит гуманитарные науки из-под закона представления. По сути, роль понятия значения — в том, чтобы показать, каким образом нечто такое, как язык (даже если он не обладает очевидной дискурсивностью и не раскрыт для сознания), вообще может быть дано представлению. Роль вспомогательного понятия системы — в том, чтобы показать, что значение никогда не первично и не одновременно с самим собою, но всегда вторично и как бы производно по отношению к системе, которая ему предшествует, которая составляет его позитивное первоначало и дается — постепенно, своими частями и гранями — через его посредство. По отношению к осознанию значения система всегда бессознательна, поскольку система существовала уже до него, поскольку именно в ней оно располагается и на ее основе осуществляется; но она всегда остается возможной для будущего сознания, хотя оно, быть может, никогда не уловит ее в целостности. Иначе говоря, пара понятий «значение — система» обеспечивает одновременно и связь языка (то есть текста или структуры, исследуемой в филологии или лингвистике) с представлениями, и постоянно ускользающее присутствие первоначала (то есть способа бытия человека, являемого с помощью аналитики конечного бытия). Равным образом, понятие конфликта показывает, каким образом потребности, желания или интересы, даже если они и даны испытывающему их сознанию, могут оформляться в представлении; тогда как роль противоположного ему понятия правила служит тому, чтобы показать, как насильственность конфликта, дикая настойчивость потребности, не знающая законов бесконечность желания на самом деле уже упорядочены в немыслимом, которое не только предписывает им правила, но и делает их возможными лишь на основе этих правил. Пара понятий «конфликт — правило» обеспечивает связь потребности с представлением (той самой потребности, которую экономия исследует как объективный процесс в труде и производстве), а также связь с представлением того самого немыслимого, которое раскрывает перед нами аналитика конечного человеческого бытия. Наконец, значение понятия «функции» в том, чтобы показать, как структуры жизни могут дать место представлению (даже не будучи осознанными), а понятия нормы — как функция сама себе открывает условия своей возможности и пределы своего осуществления.

Таким образом, ясно, почему эти широкие категории оказываются способны организовать всю область гуманитарных наук: ведь они пересекают ее от края и до края, они разделяют и одновременно воссоединяют эмпирические позитивности жизни, труда и языка (на основе которых человек вычленяется в истории как образ возможного знания) с формами конечности, характеризующими способ бытия человека (в том виде, как он возник в тот момент, когда представление перестало определять общее пространство знания). Так что категории эти не суть лишь достаточно общие эмпирические понятия, они суть то, на основе чего человек открывается возможному познанию; они охватывают все поле этой возможности и строго разделяют в нем оба измерения, которые его ограничивают.

Однако это еще не все: они допускают характерное для любого современного знания о человеке разъединение сознания и представления. Они определяют способ, которым эмпиричности могут быть даны представлению, даже в такой форме, которая в сознании не присутствует (функция, конфликт, значение — все это способы, которыми жизнь, потребность, язык удваиваются в представлении, однако, в совершенно бессознательной форме). С другой стороны, они определяют способ, которым фундаментальная конечность человеческого бытия может быть дана представлению в позитивной, эмпирической, хотя и не прозрачной для некритического сознания, форме (ни форма, ни правило, ни система не даны обыденному опыту: они пересекают его, допуская частичное осознание, но полностью могут быть разъяснены лишь рефлексивным познанием). Таким образом, гуманитарные науки способны говорить лишь в стихии того, что доступно представлению; однако делают они это в том сознательно-бессознательном измерении, которое тем заметнее, чем более мы стремимся выявить порядок систем, травил и норм. Кажется, будто дихотомия нормального и патологического постепенно исчезает, уступая место биполярности сознательного и бессознательного.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Слова и вещи. Археология гуманитарных наук"

Книги похожие на "Слова и вещи. Археология гуманитарных наук" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук"

Отзывы читателей о книге "Слова и вещи. Археология гуманитарных наук", комментарии и мнения людей о произведении.