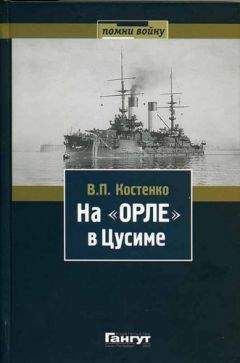

Владимир Костенко - На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг."

Описание и краткое содержание "На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг." читать бесплатно онлайн.

Книга собрана на основе

«Военная литература»: militera.lib.ru

Книга на сайте: militera.lib.ru/memo/russian/kostenko_vp/index.html

OCR, правка: Андрей Мятишкин (amyatishkin@mail.ru)

Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)

Готовность котлов и механизмов развить в нужный момент полный ход является основным условием успешности как обороны, так и нападения. Участие механиков в боевых действиях должно выражаться в наиболее четком и быстром исполнении всех распоряжений с командного мостика.

Далее Макаров остановился на своей излюбленной теме, что дух личного состава — основа боевой силы корабля и именно им держится сила пушек и крепость брони, защищающей корабль от ударов противника.

Если же сопоставить значение основных элементов, определяющих боеспособность корабля, то корабль сохраняет свою боевую активность пока может маневрировать, а для поддержания маневренности прежде всего надо сохранить достаточную скорость и управление рулем, эти же элементы корабля больше всего зависят от умелой боевой работы механиков.

Речь Макарова произвела огромное впечатление. До его выступления в училище было распространено мнение, что он смотрит на судовых инженер-механиков лишь как на необходимых узких специалистов, вызванных к жизни отмиранием парусного вооружения кораблей, считает их «неизбежным злом» и поэтому отводит им узко ограниченную, вспомогательную роль.

Кроме того, известно, что Макаров неодобрительно относился к развитию тяжелых броненосцев в качестве основного боевого ядра флота. Макаров противопоставлял им быстроходные легкие крейсера с одной броневой палубой и с вооружением из двух тяжелых орудий в концевых барбетах. Водоизмещение таких крейсеров, по его мнению, могло быть ограничено 3000 тонн, а калибр тяжелых орудий — 254 миллиметрами. Реальным воплощением этой идеи являлся чилийский крейсер «Эсмеральда» конца восьмидесятых годов, выпущенный в Англии фирмой Армстронг. При водоизмещении в 3200 тонн этот крейсер имел вооружение из двух орудий калибром 254 миллиметра, прикрытых вращающимися броневыми щитами, и шести орудий калибром 152 миллиметра, поставленных открыто на верхней палубе. Броневая противоосколочная палуба имела толщину всего 25 мм.

Идея борьбы с броненосцами, используя легкие маневренные крейсера с двумя тяжелыми орудиями, являлась реакцией против тяжелых, неповоротливых, закрытых толстой броней броненосцев, у которых обнаружился ряд крупных недостатков, вскрывшихся при случайных катастрофах. Особенное впечатление на судостроителей всего мира произвела гибель в Средиземном море английского броненосца «Виктория», получившего в 1893 г. при неудачном перестроении эскадры удар тараном со стороны корабля «Кампердоун» против носовой башни. Броненосец «Виктория» в 10 500 тонн получил дифферент на нос до верхней палубы и опрокинулся. На нем погиб английский адмирал Трайон и более 500 человек команды.

Расследование обстоятельств этой катастрофы имело большое влияние на дальнейшее развитие типа броненосного линейного корабля. Среди моряков и судостроителей родилось течение, которое объявило броню «мертвым грузом» и выдвинуло взамен брони развитие скорости боевых кораблей при наличии немногочисленных тяжелых орудий.

Макаров также предпочитал легкие быстроходные крейсера, а не броненосцы.

Однако эта теория «молодой школы» не была воспринята ни одним флотом и родилась как временная реакция против применения тяжелой железной брони, достигшей 400–457 миллиметров и тем не менее не дававшей полной защиты даже против 305-миллиметровых снарядов. Изобретение в середине девяностых годов гарвеевской, а затем крупповской брони сразу уменьшило толщину бронирования башен и пояса по ватерлинии всего до 228–279 миллиметров, а развитие скорострельных орудий среднего калибра (130–152 миллиметра) и прогресс фугасных снарядов потребовали увеличить вместо толщины броневых плит площадь забронированного борта, прикрыв большую поверхность корабля броней толщиной от 3 до 6 дюймов.

Слушая речь Макарова и понимая, как верно он предвидел развитие событий на Дальнем Востоке, все присутствующие прониклись глубоким убеждением, что именно он, Макаров, должен стать теперь во главе действующего флота, ибо только он сумеет своим зорким орлиным глазом определить верные решения в боевой обстановке.

После ухода Макарова из училища целый вечер в курилке шли горячие беседы о развертывании событий на театре войны и строились прогнозы дальнейшего.

Никто уже не выражал надежд на то, что наша ослабленная Тихоокеанская эскадра одними своими силами сможет сокрушить более подготовленного к войне врага. Все единодушно сходились на необходимости немедленной посылки подкреплений на Восток в составе всех кораблей, годных для дальнего перехода и представляющих серьезное боевое значение. Только после соединения сил Тихого океана и Балтики можно рассчитывать на успех решительного единоборства с японским флотом.

Уже с первых дней войны рождалась задача, от осуществления которой зависел исход войны на морском театре: подготовить с максимальной быстротой здесь в Петербурге, Кронштадте и портах Балтийского моря вторую эскадру для Тихого океана.

Отряд адмирала Вирениуса, находившийся в пути на Восток с конца 1902 г. и добравшийся пока с мелкими миноносцами только до Красного моря, не сможет уже выполнить эту роль срочных подкреплений, так как при подходе к Порт-Артуру он столкнется со всем японским флотом, несущим блокаду нашей главной базы Тихого океана. Поэтому скорее всего отряд Вирениуса будет принужден вернуться в Кронштадт для присоединения к новым достраивающимся кораблям.

Между тем японцы, по сведениями иностранной печати, уже 25 января благополучно провели через Малакский пролив мимо Сингапура два приобретенных в Италии аргентинских броненосных крейсера, названных «Ниссин» и «Касуга». Они получили снабжение и полный штат команды.

Следовательно, в составе боевой колонны японского флота будут в наличии 14 первоклассных боевых кораблей, тогда как русская эскадра даже после трудного исправления «Цесаревича» и «Ретвизана» сможет им противопоставить только 11 разнотипных и более слабых единиц, притом же разъединенных на две изолированные группы: 7 броненосцев и 1 слабый броненосный крейсер в Артуре, 3 броненосных крейсера во Владивостоке.

Поэтому задачей японского командования с самого начала военных действий станет стремление уничтожить русские морские силы на театре войны до прихода к ним подкреплений из Балтийского моря.

Между тем русский флот сможет начать решительную борьбу за преобладание на море только после концентрации всех сил в Тихом океане.

31 января. Вчера, воспользовавшись свободным от репетиций субботним вечером, собрался в последний раз в одной из пустовавших аудиторий весь наш училищный конспиративный кружок. Были все 9 членов, включая и Сашу Певцова, который попал в число свежеиспеченных инженер-механиков и должен через два дня отправиться по назначению во Владивосток.

Мы хотели принять принципиальные решения в связи с новой обстановкой военного времени, чтобы установить свое поведение и образ действий на будущее в изменившихся условиях. Наш кружок единомышленников организовался уже почти три года назад, и за это время мы привыкли делиться друг с другом мыслями и сомнениями в поисках ответов на те тревожные вопросы, которые жизнь со все большей остротой ставила перед молодым поколением.

Первоначальные задачи нашего кружка ограничивались политическим самообразованием, подбором и привлечением новых членов и сношениями со студенческими организациями Петербурга.

В прошлом году один из наших товарищей, сибиряк Леня Потылицын, был исключен из училища за резко оппозиционное отношение к требованиям военной дисциплины: он не хотел отдавать честь офицерам на улице. Потылицын поступил в Петербурге рабочим на завод и там вступил в социал-демократическую организацию большевиков. Навещая его во время поездок в Петербург, мы через него связались с социал-демократами-большевиками и начали регулярно получать листовки, газеты и подпольные издания, которые давали читать в училище надежным товарищам, примыкавшим к нашему кружку.

Во время летней практики кораблестроители направлялись на петербургские судостроительные заводы. Они имели возможности сближаться с широкой рабочей средой, могли вести общеполитическую пропаганду, используя при этом собранную за зиму нелегальную литературу.

Механики же на все лето уходили в плавание на судах учебного отряда и там старались завязать надежные связи среди команды, для чего при совместной работе в машинах и кочегарках была весьма благоприятная обстановка.

В марте прошлого года наш тайный кружок получил извещение через студенческие организации о предстоящей политической демонстрации на Невском проспекте у Казанского собора. В назначенный воскресный день наша группа в четыре человека отправилась из Кронштадта в Петербург. Она успела пройти Невский, причем у Казанского собора попала в самый разгар свалки с казаками и полицией, но счастливо избежала казачьих плетей и шашек. Эта расправа со студенческой и рабочей молодежью подняла активные настроения нашего кружка и послужила толчком к более решительным действиям.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг."

Книги похожие на "На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Костенко - На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг."

Отзывы читателей о книге "На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.