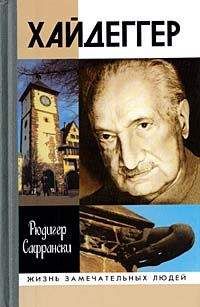

Рюдигер Сафрански - Хайдеггер: германский мастер и его время

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Хайдеггер: германский мастер и его время"

Описание и краткое содержание "Хайдеггер: германский мастер и его время" читать бесплатно онлайн.

Книга Рюдигера Сафрански посвящена жизни и творчеству Мартина Хайдеггера (1889–1976), философа, оказавшего огромное влияние на развитие философии XX века; человека, после войны лишенного права преподавания и всеми оставленного; немца, пытавшегося определить судьбы западноевропейской метафизики и найти объяснение тому, что происходило на его глазах с Германией и миром.

Жизнь бывает тем тягостнее, чем в большей мере человек является «внутренним человеком». Внутренняя жизнь человека, как правило, слишком слабо выражена, чтобы он мог «переносить» собственный мир, но все-таки выражена достаточно сильно, чтобы он ощущал необходимое овеществление и институционализацию общественного «жизненного мира» как предъявляемое к нему несправедливое требование и как «неправду». В конце концов человек, страдающий от «зияния» своей внутренней жизни, склоняется перед неизбежностью и позволяет цивилизации снять с себя тяготы бытия – даже если при этом он испытывает чувство утраты самого себя. Человек уходит в себя – и теряет мир; или он уходит в мир – и теряет себя. Для Гелена отсюда следует такой вывод: «Человек может поддерживать длительные отношения с самим собой и себе подобными только косвенным образом; он должен вновь находить себя на окольном пути, отчуждая самого себя, и здесь-то ему встречаются институты. Правда, все это… суть формы, произведенные людьми, в которых душевное… овеществляется, вплетается в ход вещей и именно поэтому упрочивается на длительный срок. Но, по крайней мере, людей сжигают и потребляют их собственные творения, а не, как это происходит с животными, дикая природа».

Гелен и Плеснер, как и Хайдеггер, исходят из представления о тягостном характере бытия и описывают порожденные культурой методы избавления от тягот как обусловленные элементарной необходимостью выживания. Правда, Хайдеггер также говорит о ближайшей и преобладающей «тенденции к упрощению и послаблению» (Бытие и время, 128). Однако, по его мнению, именно эта тенденция лишает человека способности к «собственному бытию». От того, как человек обращается с тягостным характером бытия – ищет ли освобождения от тягот или, наоборот, принимает тяготы на себя, – как раз и зависит, будет ли его бытие собственным (подлинным) или несобственным (неподлинным). В любом случае всякое стремление избавиться от тягот немедленно вызывает у Хайдеггера подозрение в том, что это есть маневр для бегства, уклонения, падения – то есть не что иное, как проявление «несобственности» (неподлинности). Собственно герой, подобно Атланту, несет на своих плечах тяжесть всего мира и при этом еще должен исхитриться идти прямо, не выпуская из виду своего дерзкого жизненного проекта.

Наряду со знаменитой главой о смерти, именно анализ подлинности и неподлинности обеспечил – в двадцатые годы – большой интерес читательской публики к этой трудной философской книге. Хайдеггеровский анализ неподлинного («несобственного») жизненного мира воспринимался как критика злободневной актуальности, хотя сам Хайдеггер всегда это отрицал. И все-таки картины современности – омассовления культуры и вытеснения городскими формами быта всех прочих, нервозной общественной жизни, мощной индустрии развлечений, лихорадочной повседневности, «фельетонистской» мелкотравчатости и фрагментарности духовной жизни – действительно угадываются за хайдеггеровским описанием присутствия, которое существует «способом несамостояния и несобственности»: «каждый оказывается другой и никто не он сам» (Бытие и время, 128).

Этот мир безликости другие авторы двадцатых годов иногда описывали еще более впечатляюще и точно. Например, Роберт Музиль в «Человеке без свойств»: « – Надо ценить, если у человека сегодня есть еще стремление быть чем-то цельным, – сказал Вальтер. – Этого больше нет, – ответил Ульрих. – Достаточно тебе заглянуть в газету. Она полна абсолютной непроницаемости. Там речь идет о стольких вещах, что это выше умственных способностей какого-нибудь Лейбница. Но этого даже не замечают; все стали другими. Нет больше противостояния целостного человека целостному миру, а есть движение чего-то человеческого в общей питательной жидкости»[188].

Или Вальтер Меринг в песне «Оп-ля, мы живы!»: «В отеле «Земля» очень славно, / Там ушлый народ живет: / Кривится, однако исправно / Тяготы жизни несет!» Или Викки Баум в своем популярном романе «Люди в отеле»: «Стоит вам уехать, как появляется другой и ложится на вашу кровать. Вот и все. Конец. Посидите-ка пару часов в холле и поглядите вокруг: да ведь у людей нет лиц! Они только манекены, куклы, все без исключения. Они все мертвы и совершенно не подозревают об этом…»[189]

Таким же муляжом является и хайдеггеровский Das Man (обезличенный человек): «Человек, отвечающий на вопрос о кто обыденного присутствия, есть тот никто, кому всякое присутствие в его бытии друг среди друга себя уже выдало» (Бытие и время, 128).

В отличие от процитированных выше описаний веймарского модерна, те, что были сделаны Хайдеггером, производят особо сильное впечатление именно из-за контекста, в который они помешены. Благодаря этому контексту тривиальное и повседневное переносится на фундаментально-онтологическую сцену. И оказывается, что оно играет главную роль в драме нашей экзистенции. Потому-то Хайдеггер и не хотел, чтобы его воспринимали как критика актуальной ситуации: критика имеет отношение к онтическому[190], он же желал заниматься онтологическими проблемами.

Эти никто появляются на хайдеггеровской сцене наподобие привидений. Они – маски, за которыми ничего нет. Нет никакой самости. Где же осталась самость? Можно ли считать «несобственность» (неподлинность) таким состоянием, которое возникает в результате отречения, отпадения или отчуждения от собственной самости? Ждет ли подлинная самость – внутри нас или где-то за кулисами мирового театра – того момента, когда она наконец сможет вновь реализовать себя? Нет, отвечает на оба эти вопроса Хайдеггер. «Несобственность» есть исходная форма нашего присутствия – причем не только в онтическом смысле, то есть в том смысле, что она широко распространена, привычна, но и в смысле онтологическом. Ибо несобственность – точно такой же экзистенциал, как и бытие-в. Мы всегда уже изначально находимся в той самой ситуации, в которой растворяемся, когда действуем. Это было разъяснено на примере «окружающего мира», но, конечно, относится также и к событию (с другими людьми), и к «бытию самости». Присутствие прежде всего и по большей части пребывает не само по себе, а «вне» себя, в той внешней среде, где оно занято своими делами и где сталкивается с другими людьми. «Ближайшим образом не «я» в своей самости «есть», но другие по способу людей… Ближайшим образом присутствие это человек людей и большей частью таким остается. Если присутствие собственно открывает и приближает к себе мир, если оно размыкает себе самому свое собственное бытие, то это открытие «мира» и размыкание присутствия совершается всегда как расчистка сокрытий и затемнений, как взлом искажений, какими присутствие запирается от самого себя» (Бытие и время, 129).

Мы уже знаем момент, когда взламываются искажения и размыкается «собственное бытие», – это момент ужаса. Мир теряет свою значимость, предстает как голое «что» на фоне ничто, а само присутствие вдруг ощущает себя бесприютным – не защищенным, не направляемым никаким объективным смыслом. То есть прорыв к «собственному бытию» происходит в результате шока, обусловленного обнаружением того факта, что «мир имеет характер полной незначимости» (Бытие и время, 186), что за всем этим ничего не кроется. Это решающее для «философии подлинности» переживание Хайдеггер еще более четко, чем в «Бытии и времени», описал в своей лекции, которая была прочитана в 1929 году, при вступлении в должность профессора философии Фрайбургского университета. Философия, сказал он, начинается лишь тогда, когда мы набираемся мужества, чтобы «не уклоняться от Ничто» (Что такое метафизика? ВиБ, 26). Оказавшись перед лицом Ничто, мы впервые замечаем, что не только представляем собой «нечто» реальное, но и являемся творческими существами, способными сделать так, чтобы из Ничто вышло нечто. Решающее же значение имеет то обстоятельство, что человек может осознать себя как «место», где из Ничто возникает Нечто, а из Нечто – Ничто. Именно ужас подводит нас к этому переломному моменту. Он размыкает для нас бытие-возможным (Бытие и время, 188), которое есть мы сами.

Хайдеггеровский анализ ужаса явно имеет своей темой не ужас смерти. Скорее можно сказать, что его тема – ужас перед жизнью, которая внезапно предстает перед человеком во всей своей полноте. Ужас открывает человеку, что повседневная жизнь непрерывно бежит от собственного своего содержания. В этом бегстве и состоит смысл всех попыток освоиться.

Можно подумать, что безличное Man («кто-то», «человек», «люди») в «Бытии и времени» относится только к обывателям, однако на самом деле под это определение подпадают и философы. Ибо философы – за что их и критиковал Хайдеггер – осваиваются в своих грандиозных умозрительных конструкциях, в своих ценностных системах и метафизических потусторонних мирах. Философия тоже по большей части занимается тем, что пытается справиться с шоком обнаружения полной незначимости мира или, что было бы еще лучше, вообще такого шока не допустить.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Хайдеггер: германский мастер и его время"

Книги похожие на "Хайдеггер: германский мастер и его время" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Рюдигер Сафрански - Хайдеггер: германский мастер и его время"

Отзывы читателей о книге "Хайдеггер: германский мастер и его время", комментарии и мнения людей о произведении.