Борис Флоря - Иван Грозный

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иван Грозный"

Описание и краткое содержание "Иван Грозный" читать бесплатно онлайн.

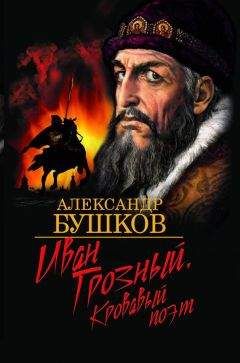

Мрачная фигура царя Ивана Грозного заслоняет собой историю едва ли не всего русского Средневековья. О нем спорили еще при его жизни, спорят и сейчас - спустя четыре столетия после смерти. Одни считали его маньяком, залившим страну кровью несчастных подданных. Другие - гением, обогнавшим время. Не вызывает сомнений, пожалуй, только одно: Россия после Грозного представляла собой совсем другую страну, нежели до него.

О личности царя Ивана Васильевича, а также о путях развития России в XVI веке рассуждает известный историк Борис Николаевич Флоря.

Те же особенности государственной политики отчасти даже в более жесткой форме проявились и при создании органов земского самоуправления: за дурное, недобросовестное исполнение обязанностей земским судьям и старостам угрожали смертная казнь и конфискация имущества. Грамоты о создании органов земского самоуправления предусматривали, что все спорные дела между людьми разных волостей должны рассматриваться на суде в Москве.

Неудивительно поэтому, что создание органов сословного самоуправления сопровождалось расширением центральных органов управления и усложнением их структуры. Разумеется, и ранее в княжеских канцеляриях трудились своеобразные чиновники того времени — дьяки и подьячие. Название говорит о том, что первоначально в княжеской канцелярии, как и в княжеских канцеляриях других европейских стран, работали клирики — духовные лица, которые в силу своего образования лучше владели искусством письма. Ко второй половине XV века дьяки и подьячие были, как правило, светскими людьми. Постепенно в конце XV — первой половине XVI века отдельным дьякам или даже группам дьяков стали поручать определенные дела. Так, например, были дьяки, наблюдавшие за ямской гоньбой (организацией быстрого проезда гонцов с разными государственными поручениями, для чего устраивались особые станции — ямы, где можно было брать новых лошадей). Однако лишь с реформами 50-х годов возникли особые органы центрального управления, сначала называвшиеся «избами» (по особым помещениям, построенным для них в Кремле), а потом получившие название «приказов». К сожалению, лишь в исключительных случаях мы более или менее точно знаем время создания того или иного приказа. Так, известно, что в 1549 году «приказано посольское дело Ивану Висковатого, а был еще в подьячих». Иван Михайлович Висковатый стал первым главой Посольского приказа — ведомства иностранных дел в России XVI—XVII веков. В середине 50-х годов XVI века в документах упоминается «Поместная изба», которая занималась учетом и распределением поместий, и «Разрядная изба», занимавшаяся организацией военной службы и назначением на военные должности. К середине 50-х годов XVI века относятся и первые упоминания о создании «Большого прихода», которому предстояло стать в дальнейшем главным финансовым учреждением страны. Для руководства и контроля за деятельностью губных старост в 1555 году было создано новое ведомство — Разбойная изба, сменившая бояр, «которым разбойные дела приказаны». Особые территориальные органы управления — «четверти» — после отмены кормлений занимались сбором налога «за наместничий доход», выплачивали из этих средств жалованье бывшим кормленщикам и осуществляли надзор за земскими органами самоуправления.

Увеличение государственного аппарата, усложнение его структуры, расширение его функций вели к увеличению роли и значения занятого в этом аппарате чиновничества, что со временем стало вызывать враждебную реакцию со стороны некоторых представителей знати. Так, в «Истории о великом князе Московском» с явной неприязнью упоминаются «писари же наши руския, им же князь великий зело верит, а избирает их не от шляхецкого роду, ни от благородна, но паче от поповичев или от простого всенародства». Слова Курбского красноречиво свидетельствуют о той силе и значении, которые приобрело чиновничество после реформ 50-х годов, хотя очевидна и их тенденциозность: наиболее видные дьяки происходили из добрых дворянских фамилий, а во главе целого ряда «изб» и в 50-е годы XVI века стояли бояре.

Как бы то ни было, создание приказов стало важным шагом по пути усиления роли государства в самых разных областях жизни русского средневекового общества. Наконец, следует отметить еще один важный аспект преобразований 50-х годов — осуществление комплекса мер, направленных на то, чтобы заставить сословия выполнять свои обязанности по отношению к государству.

Целый ряд таких мер был предпринят по отношению к дворянскому сословию. Уже приступая на рубеже 40 — 50-х годов XVI века к осуществлению реформ, правительство вынуждено было констатировать, что у него нет точных данных о размерах владений детей боярских и непонятно поэтому, какую службу можно спрашивать с этих владений. Эти трудности были устранены благодаря общему земельному описанию, проведенному в первой половине 50-х годов. Завершение писцовых работ совпало по времени с изданием «Уложения о службе», сообщение о котором сохранилось в рассказе официальной летописи. «Уложение» установило единую норму службы для всех представителей дворянского сословия: и вотчинников и помещиков — «со ста четвертей добрые угожей земли человек на коне и в доспесе в полном, а в далной поход о дву конь». Чтобы выяснить, как дети боярские выполняют предписания «Уложения», в середине 50-х годов XVI века был проведен целый ряд смотров, на которые дети боярские должны были являться с боевыми слугами в полном вооружении. Особенно масштабным был смотр, проведенный в июне 1556 года в Серпухове во время сбора войска для войны с татарами. В нем принял участие сам царь, который «смотрил свой полк, бояр и княжат и детей боярьскых людей их всех, да уведает государь свое войско, хто ему как служит».

Все сказанное позволяет говорить о противоречивом характере реформ 50-х годов XVI века. С одной стороны, эти реформы содействовали формированию сословий средневекового общества как структур, автономных по отношению к государственной власти, со своими органами самоуправления, в руки которых перешла значительная часть власти на местах. С другой стороны, были сделаны важные шаги для расширения материальных возможностей государственной власти, укрепления ее аппарата управления. Противоречивость реформ отражала противоречия в положении и сознании боярства, знати, которая проводила эти реформы, — она воспринимала себя то как высший слой формирующегося дворянского сословия, заинтересованный в расширении его прав и привилегий, то как правящая, находящаяся у власти группа, отождествлявшая свои интересы с интересами государства.

С завершением реформ 50-х годов Русское государство оказалось на своего рода историческом перекрестке. Развитие могло пойти по пути дальнейшего расширения прав сословий, возникновения сословных органов общегосударственного характера и создания сословно-представительной монархии, но могло пойти и по иному пути — пути полного и всестороннего подчинения формирующихся сословий власти государства и его аппарата. Выбор пути в значительной мере зависел от лица, стоявшего в то время во главе Русского государства, — царя Ивана IV.

ВОСПИТАННИК СИЛЬВЕСТРА

Благодаря усилиям нескольких поколений исследователей собран достаточно богатый и разнообразный материал о преобразованиях 50-х годов, которые так заметно изменили и характер русской государственности, и положение различных социальных слоев русского общества. Имеющиеся в нашем распоряжении источники (и прежде всего официальная летопись того времени) позволяют очень конкретно представить внешнюю сторону жизни Ивана IV в эти годы. Царь лично участвовал в походах на Казань 1549/50 и 1552 годов (что ставил ему в заслугу даже такой его враг, как Курбский), принимал иностранных послов, постоянно присутствовал на заседаниях Боярской думы, выступал на церковных соборах. Без царя не принималось ни одно важное решение, и то, что на протяжении 50-х годов было проведено так много серьезных реформ, явилось, несомненно, и его заслугой. Все эти материалы, однако, никак не позволяют судить о личном участии царя в происходящем, о его внутренней, духовной жизни в эти годы. Следовал ли царь мнению своих советников, проявлял ли сам инициативу или, наоборот, советникам приходилось постоянно преодолевать его противодействие? Ответить на эти вопросы имеющиеся материалы не позволяют. В очень подробном изложении официальной летописи 50-х годов лишь один раз говорится о решении, принятом самим царем: он лично возглавил войско в походе на Казань в 1552 году вопреки мнению некоторых советников, предлагавших царю остаться дома.

Очень узок круг и тех материалов, которые позволяли хотя бы сложным обходным путем составить представление о том круге идей и представлений о власти, которые воздействовали в конце 40-х — 50-х годах XVI века на сознание молодого правителя. Прежде всего речь должна идти о тех идеях и представлениях, которые отразились в сочинениях царского наставника — священника московского Благовещенского собора Сильвестра.

Позднее, в одной из редакций официального летописания, созданной в 70-е годы XVI века, Сильвестр был охарактеризован как всемогущий правитель Русского государства, подчинивший царя своему влиянию: «Бысть же сей священник Сел и верст у государя в великом жаловании и в совете в духовном и в думном, и бысть яко всемогий, вся его послушаху и никто не смеяше ни в чем же противиться ему ради царского жалования, указываше бо и митрополиту... и спроста рещи всякие дела святительские и царския правяше и никто же смеяше ничтоже сътворити не по его велению, и всеми владяше обема властьми, и святительскими, и царскими, яко же царь и святитель». Исследователи справедливо отмечают, что эта характеристика полна тенденциозных преувеличений. В частности, все, что мы знаем об отношениях Сильвестра с митрополитом Макарием, не позволяет даже предполагать, что в каком-то деле благовещенский священник мог что-то указывать главе церкви.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иван Грозный"

Книги похожие на "Иван Грозный" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Флоря - Иван Грозный"

Отзывы читателей о книге "Иван Грозный", комментарии и мнения людей о произведении.