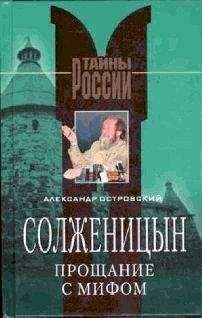

Александр Островский - Солженицын. Прощание с мифом

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Солженицын. Прощание с мифом"

Описание и краткое содержание "Солженицын. Прощание с мифом" читать бесплатно онлайн.

Прослеживая жизненный путь лауреата Нобелевской премии Солженицына, автор книги показывает, что, призывая других жить не по лжи, сам писатель этого принципа никогда не придерживался. С учетом этого совершенно иной характер приобретает как история его первого ареста и пребывания в ГУЛАГе, так и его противоборство с советской системой.

Обращая внимание читателей на это, автор заставляет задуматься не только над диссидентским движением в Советском Союзе 1960–1980 гг. и той борьбе, которая шла тогда в правящих верхах советского общества, но и об истоках той трагедии, которую переживает наша страна.

К этому времени Лев Зиновьевич во второй раз женился. Его новая жена Раиса Давыдовна Орлова (ур. Либерзон) родилась в 1918 г., закончила МИФЛИ, в 1935–1940 гг. работала во Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей. В 1950 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Образ коммуниста в прогрессивной литературе США. 1945–1949 гг.», с 1951 по 1953 гг. возглавляла кафедру иностранной литературы в Таллинском педагогическом институте. Вернувшись в Москву, с 1953 по 1955 г. преподавала зарубежную литературу в Московском областном педагогическом институте. В 1955 перешла в редакцию журнала «Иностранная литература», где заведовала сначала отделом критики, потом — отделом информации (50).

К концу 50-х годов Л. З. Копелев восстановил старые и приобрел новые связи. В своей книге «Мы жили в Москве. 1956–1980», написанной им совместно Р. Д. Орловой, среди своих друзей того времени он особенно выделял Евгения Александровича Гнедина и Игоря Александровича Кривошенина (51).

Е. А. Гнедин (1898–1983) был сыном известного деятеля российской и германской социал-демократии Александра Лазаревича Гельфанда, который вошел в историю под партийной фамилией «Парвус» (52). Родился Евгений Александрович в Дрездене. Когда ему шел пятый год, его родители разошлись и мать уехала с сыном в Одессу. Сохранив связи с Германией, она в течение многих лет переписывалась с Луизой Каутской, Юлианом Мархлевским, Кларой Цеткин. В 1920 г. Евгений Александрович принял фамилию Гнедин и под этой фамилией находился на дипломатической работе. В 1939 г. он был арестован и приговорен к десяти годам заключения, после чего отбывал ссылку в Казахстане, в 1955 г. вернулся в Москву (53).

И. А. Кривошеин, с которым Л. З. Копелев познакомился с марфинской шарашке, был освобожден в 1954 г. Поселившись в Москве, он работал консультантом Академии коммунального хозяйства, занимался переводами (54).

Игорь Александрович был женат на Нине Алексеевне Мещерской, отец которой Алексей Павлович перед революцией возглавлял крупную промышленную группировку Коломно-Сормово, входившую в сферу влияния Петербургского международного коммерческого банка и связанную с германским капиталом. Умер он за границей в 1938 г. Нина Александровна находилась в родстве с советским биологом Владимиром Леонтьевичем Комаровым (1869–1945), женатом на сестре известной большевички Елены Дмитриевны Стасовой и с 1936 по 1945 г. возглавлявшем АН СССР (55).

Следует также отметить, что к этому времени семья Копелевых породнилась с семьей Литвиновых (56), родоначальником которой был известный большевик, нарком иностранных дел Максим Максимович Литвинов. Он умер в 1952 г. (57), но еще была жива его жена Айви Вальтеровна, урожденная Лоу. У них было двое детей: сын Михаил (р. ок. 1917) и дочь Татьяна (р.1918) (58). Сын Михаила Максимовича Павел (р.1940), закончивший в 1961 г. МГУ, стал мужем Майи Львовны Копелевой (59).

В Москву Александр Исаевич отправился не позднее 29 мая 1961 г., так как в этот день должен был делиться на конференции в Академии педагогических наук своим учительским опытом (60). Во время этой поездки он, видимо, и передал Л. З. Копелеву свою повесть.

Из дневника Р. Д. Орловой: «Май 61 г. С. принес рукопись. На плохой бумаге, через один интервал, почти без полей. Заголовок „Щ-854“ (арестантский номер). Сперва не хотел никому, кроме Л. показывать. Разрешил мне… Составили список — еще шесть человек. Летом 61-го года мы все же осторожно вышли за пределы списка. Несколько самых близких друзей прочли у нас дома» (61). Из числа этих «самых близких друзей» Л. З. Копелева, которые вошли в «дозволенный список читателей» со слов А. И. Солженицын нам известны только «Рожанские, Осповаты, Кома Иванов» (62).

А пока повесть читали, Александр Исаевич опять отправился в путешествие: с 27 июня по 8 августа он побывал в Суздале, Ростове, Переяславле, Загорске, в Ленинграде, около десяти дней провел на Селигере (63).

Как решалась судьба «Ивана Денисовича»?17–31 октября 1961 г. в Москве состоялся XXII съезд КПСС. Он вошел в историю как съезд, на котором была принята третья Программа партии — программа построения коммунизма, представлявшая собою по сути дела программу осуществления научно-технической революции. Вместе с тем съезд не только открыто подверг критике культ личности Сталина, но и совершенно справедливо оценил его политику репрессий как преступление.

8 ноября 1961 г. А. И. Солженицын снова посетил Л. З. Копелева и заявил о своем желании опубликовать повесть «Щ-854». Посоветовавшись, они решили передать ее в «Новый мир», использовав для этого известную Л. З. Копелеву сотрудницу редакции Анну Самойловну Берзер, что и было сделано через день (1).

А. И. Солженицын живописует, как «целую неделю» его повесть, нечитанная, «пролежала на столе у А. Берзер», как, ознакомившись с нею, Анна Самойловна перепечатала ее за счет редакции и пустила по редакционным инстанциям, как прочел «первый абзац» повести и отложил ее в сторону ответственный секретарь редакции Б. Г. Закс, как отмахнулся от нее заведующий отделом прозы журнала Е. Н. Герасимов, как не пожелал знакомиться с нею второй заместитель главного редактора А. И. Кондратович и как после всего этого А. С. Берзер положила повесть на стол главного редактора журнала Александра Трифоновича Твардовского (2). Произошло это к вечеру 8 декабря (3).

По свидетельству В. П. Некрасова, А. Т. Твардовский так описывал этот эпизод: «Принес домой две рукописи — Анна Самойловна принесла мне их перед самым уходом, положила на стол. „Про что?“ — спрашиваю. „А Вы почитайте, — загадочно отвечает, — это вот про крестьянина“. Знает же хитрюга мою слабость. Вот и начал с этой, про крестьянина, на сон грядущий, думаю, страничек двадцать полистаю… И с первой же побежал на кухню чайник ставить. Понял — не засну же. Так и не заснул» (4).

К утру А. Т. Твардовский прочитал повесть дважды и чуть свет, разыскав через А. С. Берзер Л. З. Копелева, выразил ему восхищение прочитанным (5), после чего Александр Исаевич получил телеграмму: «Александр Трифонович восхищен статьей» (6). 11 декабря пришла телеграмма от самого А. Т. Твардовского, приглашающая А. И. Солженицына в Москву (7).

12-го Александр Исаевич впервые переступил порог редакции «Нового мира» (8) и познакомился с А. Т. Твардовским. К концу разговора, вспоминает Александр Исаевич, А. Т. Твардовский распорядился заключить «договор по высшей принятой у них ставке (один аванс — моя двухлетняя зарплата)» (9). Как явствует из «Хронографа» гонорар составил 1800 рублей (10).

«За тот декабрь, — пишет А. И. Солженицын, — еще два раза мне пришлось приезжать в Москву… В те приезды я и привез Твардовскому: несколько лагерных стихотворений, несколько „Крохоток“ побезобиднее и рассказ „Не стоит село без праведника“, облегченный от самых непроходимых фраз». «Крохотки» и стихи были встречены без восторга, а «Не стоит село без праведника» было решено печатать под названием «Матренин двор» (11).

26 декабря Александр Исаевич снова отправился в Москву. На этот раз он повез с собою не только рукопись «Матрениного двора» (12), но и свой литературный архив (13). Готовясь в связи с открывшейся перспективой публикации «Одного дня» к выходу из подполья, пишет А. И. Солженицын, «я перевез к Теушам (в проигрывателе) из Рязани… набор машинописей и фотопленок»[16] (14).

В Москву Александр Исаевич поехал вместе с женой. «В канун Нового года, — вспоминала Н. А. Решетовская, — мы гуляли по Москве. Купили билет на органный вечер» (15). Новый 1962 г. они встретили на квартире подруги Натальи Алексеевны по аспирантуре Александры Александровны Поповой, 1 января отправились в гости к С. М. Ивашеву-Мусатову (16). 2 января Наталья Алексеевна уехала в Рязань, а Александр Исаевич остался в Москве (17). В этот день в редакции «Нового мира» состоялось обсуждение его рассказа «Матренин двор», который был рекомендован к печати (18).

«С этого времени, — пишет А. И. Солженицын, — я догадался, что сгодятся когда-нибудь записи литературных встреч, и стал записывать всегда посвежу, а то и при самих обсуждениях» (19). Так стал накапливаться материал для будущих литературных воспоминаний.

На рубеже 1961–1962 гг. в Рязани появился Н. Д. Виткевич. К этому времени он уже защитил кандидатскую диссертацию и заведовал лабораторий рентгенографических исследований Физического института при Ростовском университете, в конце 1961 г. подал на конкурс в Рязанский государственный медицинский институт и был избран на должность доцента кафедры химии. Так, 1 феврале 1962 г. с женой и сыном Николай Дмитриевич оказался в Рязани. Однако, по его свидетельству, прожив здесь четыре года, он очень редко встречался с Александром Исаевичем и если заходил к нему в дом, то чаще проведать тетушек Натальи Алексеевны (20).

По свидетельству Н. А. Решетовской, вернувшись в начале 1962 г. из Москвы, «Солженицын принялся за последнюю, как он думал, редакцию романа „Круга первого“. С января по апрель все свое свободное от школы время печатал роман на любимой машинке „Рене“» (21). Это подтверждают и его собственные воспоминания. «Четыре месяца, до конца апреля, — пишет он, — ничем другим я не был занят» (22). Так, весной 1962 г. на свет появилась новая четвертая редакция «Шарашки» (23).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Солженицын. Прощание с мифом"

Книги похожие на "Солженицын. Прощание с мифом" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Островский - Солженицын. Прощание с мифом"

Отзывы читателей о книге "Солженицын. Прощание с мифом", комментарии и мнения людей о произведении.