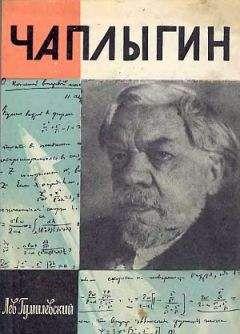

Лев Гумилевский - Чаплыгин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Чаплыгин"

Описание и краткое содержание "Чаплыгин" читать бесплатно онлайн.

В книге повествуется о жизни и научной деятельности действительного члена Академии наук СССР, профессора физико-математических наук, Сергея Алексеевича Чаплыгина, посвятившего свои труды аэродинамике и самолетостроению.

Тяжелый урок привел конструкторов в аэродинамическую лабораторию ЦАГИ.

К. А. Ушаков предложил исследовать модель самолета на устойчивость, установив ее таким образом, что можно было «продувать» в трубе модель как бы при разном расположении центра тяжести. Прежде всего он установил ее с центровкой, соответствовавшей центровке ИЛ-400, и пригласил конструкторов посмотреть, что из этого получится.

Константин Андреевич Ушаков пустил в ход трубу, и конструкторы с большим любопытством приникли к круглому стеклышку в стенке трубы, следя за тем, что происходит с моделью их самолета.

Модель приняла то самое положение, которое имел натуральный самолет при взлете: именно, встав свечой, запрокинулась. Меняя последовательно положение центра тяжести, удалось выяснить, что при самом незначительном, в один-два миллиметра, смещении центра тяжести на модели совершенно менялось поведение самолета.

На основании этих опытов был построен второй вариант истребителя ИЛ-4006. Машина выдержала испытания и в июне 1925 года пошла в войсковую серию. Но с одной из этих машин вновь случилась авария: самолет не вышел из плоского штопора. Конструкторы еще раз изменили центровку и довели истребитель до полной устойчивости и безопасности при штопоре.

Уже первые шаги аэродинамической лаборатории ЦАГИ на пути сближения науки и практики для создания новых самолетов с наименьшей затратой материальных средств были более чем убедительны.

В то время не только не прекращалась научная работа в лаборатории, но и велись напряженные исследования самих методов аэродинамических испытаний.

Шел год тысяча девятьсот двадцать третий, второй из восстановительных лет молодой Советской республики. Дух созидания проникал во все области жизни, захватывал все живые силы страны. Лаборатория МВТУ становилась все теснее и теснее для ее работников. Идея реконструкции, расширения носилась в воздухе, план преобразований составлялся подчас сам собой, в случайных разговорах друг с другом, в размышлениях за работой.

Когда весь план был готов, его обсудили, приняли и начали составлять смету для осуществления — смету на тридцать тысяч рублей: на большее никто не считал себя вправе претендовать.

Но, составляя эту скромную смету, все чувствовали, что это не то, нужно резко вырваться вперед, занять на пять-десять лет первое место в мире, построив нечто грандиозное, небывалое.

Выразил общие мысли вслух Сергей Алексеевич Чаплыгин, заметив, что смету надо было бы составлять не на тридцать тысяч, а на полмиллиона!

И вот параллельно с маленькой сметой начала возникать другая — на полмиллиона рублей. Но обращаться с такой сметой к правительству в годы колоссальных расходов на восстановление необходимейших отраслей народного хозяйства, ничем еще о себе не заявив, казалось легкомыслием. Надо было доказать, что на такую претензию молодой институт имеет право, что деньги не будут израсходованы бесплодно.

Наука ведь тоже нуждается в пропаганде! С этой мыслью работники института берутся за перо. Технический отдел журнала «Вестник Воздушного Флота» из месяца в месяц заполняется статьями, возле авторских подписей которых неизменно стоит еще загадочное, не всем известное: «ЦАГИ».

Кажется, что «московские мечтатели» из МВТУ заявили о себе достаточно убедительно, потому что вскоре после этого иностранная печать с большой долей нервозности начала острить насчет того, что «в Советской России нет авиации, но есть „Вестник Воздушного Флота“».

Характеризуя группу первых деятелей вновь создаваемого института, профессор Г. А. Озеров писал:

«В ту замечательную эпоху вся наша молодежь шла в науку совершенно необычным путем. В этом особенность того периода и особенность нашей группы. Ведь ЦАГИ создавался, в сущности, энтузиастами, только что окончившими инженерами и, частично, даже студентами из группы основных учеников Жуковского. Естественно поэтому во внешнем мире возникла возможность или им верить, или не верить, поскольку объективных признаков их пригодности для того дела, которое они затеяли, еще не существовало».

Советская техническая общественность и правительство доверились мечтателям. Совет Народных Комиссаров, рассмотрев смету ЦАГИ, отпустил ему на строительство «собственной аэродинамической лаборатории» один миллион рублей.

Это было огромное событие в жизни института. С такими средствами, при таком доверии можно было уже думать не о «реорганизации» лаборатории, а о сооружении целого ряда лабораторий, о создании не виданного еще экспериментального оборудования.

Решающая роль во всем этом деле принадлежала Чаплыгину.

При обсуждении планов и смет ЦАГИ в Научно-техническом комитете Высшего Совета Народного Хозяйства несколько неожиданно выплыл проект создания авиационного центра в Петрограде. Конкурирующий проект исходил от группы ученых-петроградцев. Защищал его профессор Политехнического института К. П. Боклевский. Еще в 1913 году он организовал при кораблестроительном отделении института курсы авиации и воздухоплавания, где выполнялись учебные проекты аэростата, дирижабля, моноплана и ротативного авиамотора.

Представленный Боклевским проект был скромнее и дешевле, так как не требовал постройки новых зданий и ограничивался исследованием вопросов практической авиации и воздухоплавания.

Московский проект ставил перед новым институтом очень широкие задачи. Коротко Сергей Алексеевич охарактеризовал их так:

— Это есть изучение механических сил воздуха и воды в целях технического использования их для нужд человека, а иногда и в целях борьбы с их вредными влияниями.

Говоря о механических силах воздуха, возбуждающих множество различных проблем, и о вредных влияниях этих сил, Сергей Алексеевич сослался на убийственный пример одного открытия в результате работ ЦАГИ.

— Я говорю о влиянии ветра на крыши зданий, — рассказал он. — В этом отношении существует определенная норма расчета, но после того как гидродинамика взялась за эти задачи, то оказалось, что ошибка тут в знаке: оказывается, сила, которая действует на крышу, имеет дополнительную слагающую, направленную не сверху вниз, как тысячу лет думали, а, наоборот, снизу вверх, поэтому крыши срываются, а не разрушаются… Этот случай показывает, насколько представление о явлениях, которые вытекают из тех или иных задач, бывает далеко не ясным…

Возможно, не один член комитета задумался:

— Как же, в самом деле, без этой слагающей мог бы ветер срывать крышу, под которую он никак не может проникнуть?

Переходя к вопросу об использовании механических сил воздуха и воды, Сергей Алексеевич начал разговор с воспринимающих ветер аппаратов в форме всем известных ветряков, отнеся самолеты к последней группе. Коснулся он необходимости экспериментальной проверки теорий, взаимосвязи различных отделов и лабораторий института, а также взаимоотношения института с промышленностью.

— Николай Егорович Жуковский один из первых прекрасно понял, — сказал он, — что одной только математики в деле исследования будет мало. В этом отношении московская школа, им созданная, в значительной мере отличается от других школ, которые не хотели теоретическую механику отделять и представляли ее как ветвь математики. На самом деле это не так, и эксперимент играет большую роль, и по этой причине пришлось на помощь привлечь эксперимент. Поэтому, создавая такой институт, Николай Егорович и положил в основу разрешение задач таким общим математическим экспериментальным методом. По этой причине наряду с теоретическим отделом, который занимается изучением математических основ, стоит отдел аэродинамический — экспериментальный, который проверяет и на ощупь испытывает все те силы, которые в действительности получаются и которые в значительной мере уклоняются от математических расчетов. При них приходится схематизировать явление, что, конечно, не может не отразиться на результате. Разумеется, от этого мы ближе подойдем к явлению, и в этих явлениях эксперимент даст более или менее точное согласие. При этом приходится наталкиваться на то обстоятельство, что сама картина движения не та, которая была в предпосылках теоретиков. Картину приходится представлять иначе, и расчет приходится ставить в иных предположениях, и в таких случаях материалы и задача становятся более ясными.

Эти два метода — теоретический и экспериментальный — все время между собою переплетаются. С одной стороны, теория проверяется практикой, а с другой стороны — эксперимент ставится в такую обстановку, чтобы можно было правильно и определенно разрешить вопрос именно в таком освещении, чтобы эти расчеты как можно больше и легче помогали. Самый характер эксперимента, самый характер приборов, которые при этом приходится употреблять, — все они должны быть до известной степени теоретически предварительно освещены. Этим теоретически-экспериментальным методом все время приходится идти. Однако задача института не только в том, чтобы осветить известные явления, перед нами проходящие, и так или иначе создать теорию данного явления, но состоит в том, чтобы усовершенствовать практически аппарат, привлечь силы на пользу человека. Поэтому институт не останавливается на исследованиях теоретических вопросов и на освещении как теоретических, так и экспериментальных, а идет дальше, организуя такие отделы и лаборатории, как отдел опытного самолетостроения, ветроэнергетическая лаборатория, испытания материалов, винтомоторный отдел.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чаплыгин"

Книги похожие на "Чаплыгин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Гумилевский - Чаплыгин"

Отзывы читателей о книге "Чаплыгин", комментарии и мнения людей о произведении.