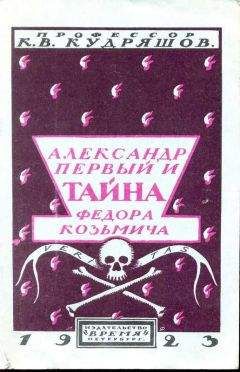

К. Кудряшов - Александр Первый и тайна Федора Козьмича

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Александр Первый и тайна Федора Козьмича"

Описание и краткое содержание "Александр Первый и тайна Федора Козьмича" читать бесплатно онлайн.

Новое путешествие Александры Никифоровны протекало также благополучно. Из Петербурга при содействии генерала (фамилию его она забыла) ей удалось проехаться на Валаам на одном пароходе с императрицей Мариею Александровною (женой Александра II), которая, узнав от своих фрейлин о том, что на пароходе находится молодая сибирячка, пригласила ее к себе и долго расспрашивала о Сибири. Наконец, после долгих странствований добралась она и до Киева.

Здесь в скиту она отыскала старца Парфения. Схимник встретил ее очень cjpoao, но узнав откуда она, обласкал и благословил ее. «Зачем тебе мое благословение», заметил он ей, — «когда у вас на Красной речке есть великий подвижник и угодник божий. Он будет столпом о г земли до неба». Парфений долго расспрашивал об ее странствованиях, намерениях и жизни в Сибири. Узнав, что она желает поскорее вернуться на родину, он ее убедил не спешить.

Вскоре, по совету принявшего в ней участие архиепископа тифлисского Исидора, Александра Никифоровна вышла замуж за майора Федора Ивановича Федорова В Киеве она провела с мужем пять лет, овдовела и воротилась на родину, где уже не застала в живых Федора Козьмича.

Привожу этот эпизод об Александре Никифоровне только потому, что ее судьбу многие защитники легенды считают, неизвестно почему, «сказочной», и следовательно лишним доказательством тайного могущества сибирского старца.

Хотя Федор Козьмич и считался человеком религиозным, но общая молва твердила, что он не причащался, отчего старец слыл «раскольником». Когда в 1859 г. на заимке старец серьезно заболел, Хромов сообщил об этом епископу Парфению, и тот «велел предложить старцу исповедаться и приобщиться, — и будет ему легче». «Не угодно ли преосвященному», ответил старец, «лично поговорить здесь со мной» Парфений согласился и приехал на заимку. Хромов с послушником остался в кухне, а епископ вошел в келью и говорил со старцем «около трех часов». О чем они беседовали, Хромову осталось неизвестным, но только на другой день Парфений сказал Хромову, что «жалеет: едва ли старец не в прелести, нужно молиться за него богу», и передал Хромову слова старца, что ему «открыт день смерти, и что удостоился видеть святую троицу, и потому в прелести и приобщиться не желает». На другой день Хромов, будучи у старца, передал слова Парфения: «Преосвященный говорит, будто вы в прелести находитесь и не желаете приобщиться». «Еще преосвященный мало знает», с раздражением ответил стаг°ц: «хотя и учен, но не понимает. Я благодарю царя небесного и по великой его милости вкушаю пищу», а позже прямо сказал Хромову: «Если сомневаешься, то выбрось меня больного на улицу». Есть и другие свидетельства, подтверждающие, что Федор Козьмич не причащался.

Впоследствии оказалось будто бы, что у Федора Козьмича были постоянные духовники: сначала протоиерей Красноярской кладбищенской церкви Петр Попов (потом епископ Енисейский Павел, умерший в 1880 г.) затем в Томске — священник Николай Созунов. Однако нет уверенности, что указания на духовников не были вымышлены уже после смерти старца его почитателями. По словам юродивой Домны, в народе про старца шла молва, «что он раскольник и другой веры». Сектанты не без причины считают Федора Козьмича «своим», и даже посвятили ему несколько духовных стихов. На все недоумения, почему он не причащался, Федор Козьмич туманно отвечал, что «он удостоен трапезы божией каждодневно». По словам Хромова, старец имел видения: ему неоднократно являлась матерь божия, спаситель, пресвятая троица, св. Иннокентий, с которыми он вступал в беседу; однажды видел, как «тихим и тонким огнем горел лес, и не сгорал», видел вылетающих из огня голубей. Все это являлось ему не во сне: спасителя он видел «зрительно», высокого роста, «тончавым», лицо неизреченной красоты, и слышал «изречения дивные и чудные». Иногда же старца смущал сам сатана в виде страшного змия, или являлся «нечистый дух». Федор Козьмич так описывает явление демона:

«Да, панок, в этой келий уже два раза являлся нечистый дух. В первый раз я лежал на кровати. Смотрю в передний угол: на столе, облокотись, лежит старик. Я спросил: «Что за человек?» Оградил его крестом — отдалился с места. Я — в другой раз, и он сейчас исчез. В другой раз лежу на печи: смотрю: идет человек средних лет, остановился по правой руке у скамейки. Я оградил крестом. Он вдруг исчез. А кажется бы: как попасть? Дверь и окно ограждены были. Да и тут прошел».

Отказ старца от причастия, мнение близко знавших его, что он находится «в прелести», или состоит в расколе, склонность его к уединенной созерцательной жизни, наконец, его «видения», — все заставляет предполагать, что Федор Козьмич, хотя был религиозен, но, пови-димому, уклонялся от православия в сторону мистицизма.

V. В защиту и против легенды.

Перейдем теперь к рассмотрению доводов в защиту отождествления Александра I с Федором Козьмичем.

В борьбе противоположных мнений по вопросу о том, скрылся Александр из Таганрога или действительно умер, была сделана попытка решить спор одним ударом, путем указания на невозможность всякого сомнения в искренности некоторых письменных свидетельств тех лиц, которые не могли не быть посвящены в тайну отречения, если только она имела место.

Приводилось при этом не мало писем Елизаветы Алексеевны, письмо камер фурьера Даниила Бабкина, которые, казалось, подкупали своей искренностью. Таково, например, мало известное письмо Елизаветы Алексеевны от 21 ноября (в переводе):

«Что мне сказать вам, дорогая матушка! Только одно: что я самая несчастная из людей. Я молю бога о помощи. Я молю эту ангельскую душу, которая теперь около него, попросить ее для меня. Но увы у меня нет пока ни сил, ни мужества. Будь он здесь, он сумел бы помочь мне. Я лишилась всякой опоры, потеряла смысл моей жизни: с ним для меня все кончилось. Не думая, что он в опасности, но с тем чистым счастием, которое он всегда испытывал, совершая этот акт, он приступил (к принятию св. тайн) с (полным) сознанием и с ним же исповедывался. Но сквозь угасание, при котором уже не было и помину о его способностях, все-таки просвечивала его душа. Эта душа проявляла себя почти до самого конца. Потеряв способность понимать, он сохранял способность любить. О, боже мой, боже мой. Эти раздирающие душу воспоминания будут служить для меня пищей на всю мою жизнь. Да поможет вам бог, дорогая матушка. У вас есть еще, что привязывает вас к жизни и составляет ваш долг. Да найдите вы в этом для себ силу и мужество».

Но эта попытка, перенося решение вопроса на психологическую почву, делала его решение субъективным, т. е. ставила его в зависимость от душевных свойств исследователя. Как легко было и предвидеть, нашлись скептики, которым тон писем вовсе не показался искренним, а потому их и не убедил. Ясно, что этим путем следовать нельзя, и чтобы убедить в правильности иного вывода, необходимо разобрать аргументы противной стороны.

Доводы в пользу того мнения, что Александр I действительно намеревался отказаться от престола и удалиться от мира, покоятся на перечислении случаев, когда император со дней своей юности высказывал такое намерение. Вспомним, что в течение тридцати лет Александр не раз заявлял подобное желание, не приводя, однако, его в исполнение, — ив царствование Екатерины, прочившей ему престол, мимо отца, и в правление Павла, и, наконец, на закате своего царствования, когда более чем когда либо проявлял он через Аракчеева и иных свою деспотическую волю. Теперь выяснено, что в характере Александра, подозрительном, было стремление к позе, к красивой фразе. По мнению одного исследователя, целью всех этих заявлений о предстоящем отречении было показать, как мало дорожит он своим положением, и в то же время испытывать близких к себе людей, читать их сокровенные мысли, но «все это были одни слова, слова и слова».

Защищая мнение, согласно которому Александр действительно осуществил в Таганроге свое отречение от власти, забывают или не хотят заметить, что если Александр 1 и высказывал желание отказаться от уласти, то вовсе не собирался кончить остаток своей жизни где то в сибирской тайге, суровым отшельником-аскетом. Напротив, вслед за отречением от власти ему рисуется «уединенная жизнь на беоегах Рейна» или «жизнь в Крыму частным человеком». Волконскому он прямо говорил: «и ты выйдешь в отставку и будешь у меня библиотекарем». Отшельникам библиотекари не нужны, — значит, Александр имел в виду не аскетический идеал Федора Козьмича, а довольно уютную, комфортабельную жизнь. Сквозь туман очарования «сущего прельстителя» трудно разглядеть истинные черты его обманчивого нравственного облика, но все же возможно указать определяющие пути, по которым он шел в решениях, подобных вопросу об отречении от престола, оставаясь им верен до конца своей жизни. Тяжелая школа жизни, которую он прошел при своем отце (да и при Екатерине), обогатила его печальным опытом: как легко при всех дворцовых переворотах делается наследник престола естественным центром для всех недовольных режимом. Этим сознанием следует объяснить отмену Александром I закона Павла о престолонаследии, с тем, что «наследник им назначен будет». Наивное возражение, что отмена эта вызвана надеждой Александра иметь детей, разбивается об упомянутый Павловский закон, по которому сыновья Александра I и без того имели бы естественное старшинство перед Константином Павловичем. «Негласно Константин, правда, считался за наследника, но таковым он так и не был объявлен», пока сам, наконец, отказался от всяких прав на престол, после чего, только в 1823 г., Александр I написал манифест о престолонаследии, приказав положить его в запечатанных пакетах в Московском Успенском соборе, в государственном совете, синоде и сенате. Вызывает удивление, что он обставил это глубокой тайной, но в сущности и здесь решимость императора при жизни не назначать себе наследника гласно — осталась неизменной. Даже сами сторонники легенды признают, что опубликование манифеста о престолонаследии «представлялось Александру чем то в роде пролога к своему собственному всенародному отречению». В таком случае, если император действительно в Таганроге «удалился от мира», почему он не принял мер к опубликованию манифеста, оставив вместо своего преемника четыре запечатанных пакета? Если бы даже допустить, что сам Александр хотел «предоставить все воле божией», то, при наличности критических обстоятельств для государства, те самые приближенные, которые якобы помогали императору скрыться из Таганрога, должны были серьезно подумать о том, кто примет за ним власть. Между тем сама императрица, барон Дибич, даже князь Волконский, после смерти Александра I обращаются к «императору Константину». Как допустить, чтобы они настолько были обмануты тем самым государем, которому они же бескорыстно помогали тайно сойти с престола? Непонятной явилась бы самая цель подобного обмана. Не логичнее ли думать, что именно внезапно подкравшаяся смерть замкнула его уста и помешала ему выразить свою последнюю волю. Он не успел сделать никаких распоряжений потому, что (согласно письму Елизаветы) у него наступило «угасание, при котором уже не было и помину о его способностях».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Александр Первый и тайна Федора Козьмича"

Книги похожие на "Александр Первый и тайна Федора Козьмича" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "К. Кудряшов - Александр Первый и тайна Федора Козьмича"

Отзывы читателей о книге "Александр Первый и тайна Федора Козьмича", комментарии и мнения людей о произведении.