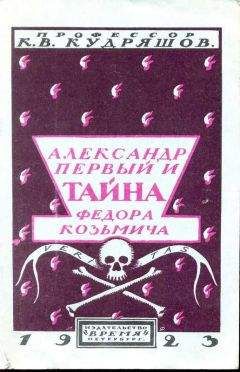

К. Кудряшов - Александр Первый и тайна Федора Козьмича

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Александр Первый и тайна Федора Козьмича"

Описание и краткое содержание "Александр Первый и тайна Федора Козьмича" читать бесплатно онлайн.

Указывают на противоречия в «мемуарах» о последних днях Александра I. Но какие же противоречия приводятся в качестве примера? Виллие пишет: «ночь прошла дурно», по дневнику же императрицы за тот же день, государь «прислал сказать, что провел ночь хорошо». Виллие, как врач, разумеется, отдает себе отчет о состоянии своего больного вернее, чем императрица, которой, оберегая ее покой, государь мог передать успокоительное известие о течении своей болезни. Далее, по одним известиям, Александр пил за обедом «хлебную отварную воду», а по другим «яблочную воду с соком черной смородины». Здесь самый предмет рассказа настолько незначителен и не интересен для авторов «Записок», что, вероятно, ни один из них и не потрудился даже точно удостовериться, какую же в самом деле воду пил император, хлебную или яблочную, ибо они были поглощены более серьезными заботами и тревогой. Никакого нет также противоречия между словами Виллие (за 11 ноября) императрице: государь «не в таком состоянии, как накануне», и его же записью: «болезнь продолжается». Болезнь могла продолжаться, хотя состояние больного несколько и изменилось». Согласно Тарасову, 14 ноября обморок с государем случился «утром в 7 часу», а по словам Волконского «в 8 часов вечера». В данном случае более доверия заслуживает Волконский, ибо Тарасов, писавший свои «Воспоминания» много лет спустя. запамятовал многие события, что в свое время и было уже указано критикой.

Можно бы и еще привести несколько примеров подобных «противоречий» (вроде того, например, что момент смерти Александра I указан неодинаково: 10 ч. 50 м., 10 ч. 47 м. и 10 ч. 45 м.), но все они столь же ничтожны, расходятся лишь в самых незначительных подробностях, нисколько не отрицая самого факта, о котором повествуют. В существовании подобных «разногласий» не только нельзя видеть основания для опорочения этих источников, но напротив — наличность полного соответствия в мельчайших деталях об одном и том же факте между несколькими показаниями была бы очень подозрительна, заставляя предполагать искусственную их обработку. Совпадение между мемуаристами явление редкое. Как известно, экспериментальным путем установлено, что показания свидетелей-очевидцев об одном и том же факте, происходившем перед ними, могут расходиться в мелочах, иногда даже довольно заметно. Вытекает ли из этого, что не было и самого факта, о котором даются показания? Подобного рода противоречия, при всей искренности авторов, вполне законны и неизбежны, притом же они сами по себе совершенно не существенны для определения самого факта смерти Александра I — для какового признания разногласие в минутах при определении ее момента, в часе или даже дне приема тех или других лекарств, в точном обозначении физического или душевного самочувствия больного, в количестве лиц, присутствовавших при его кончине, и пр. — вовсе не имеет значения. Разногласие это зависит от состояния памяти свидетелей, яркости воспоминания, субъективности их впечатлений, степени их внимания, от неодинаковой оценки, придаваемой ими тем или другим фактам.

Некоторые намеки в мемуарах наводят защитников легенды на мысль, что записи и «дневники» о болезни и смерти Александра I составлены задним числом и, следовательно, недостоверны. Так, Виллие в своей записной книжке в день прибытия в Таганрог заносит: «Мы приехали в Таганрог, где кончилась первая часть вояжа», и за-

тем под чертой ставит слово «finis». Выражение «первая часть» подразумевает, что имелась в виду и вторая, а может быть и третья часть путешествия, но, по утверждению Барятинского, никакой новой поездки «в день приезда еще не предполагалось», и слово «finis-» становится как бы «пророческим», что может быть объяснимо его позднейшей припиской.

Однако утверждение, что в день приезда в Таганрог не предполагалось никакой новой поездки — неверно. Тарасов прямо указывает, что «кроме путешествия в Крым, предположены были путешествия в Грузию, Астрахань и в Сибирь, даже до «Иркутска», причем разработкой этих маршрутов уже занимались трое опытных офицеров генерального штаба, вызванных с этой целью Дибичем в Таганрог; и слово «finis», таким образом, потеряв свое пророческое значение, не может уже считаться позднейшей припиской.

Смущает Барятинского фраза в дневнике Виллие за 12 ноября: «Как я припоминаю, сегодня ночью я выписал лекарства» и т. д... «Как я припоминаю», следовательно, заключает Барятинский, запись сделана задним числом. Между тем, выражение это проще всего объясняется тем, что Виллие, писавший дневник вечером, действительно среди волнений за больного мог и не помнить точно, выписал он лекарство или нет. Подобная оговорка в житейском обиходе явление обычное.

Изучая «Журнал» Волконского и «Дневник» Елизаветы Алексеевны защитники легенды приходят к выводу, что оба источника составлены тоже задним числом, после описываемых событий. У Волконского против записи от 9 ноября об извещении, посланном Константину Павловичу о болезни Александра I, рукою самого же Волконского вписано: «сие распоряжение г. Дибичу дано было 11 ноября, а не 9-го». Как мог ошибиться Волконский в этой дате, если бы вел дневник аккуратно за каждый день? Стремятся объяснить ошибку тем, что «Журнал» Волконского после смерти Александра I был спешно выслан им императрице Марии Федоровне по ее требованию. «Застигнутый врасплох» запросом императрицы, Волконский, по словам Барятинского, «наскоро набрасывает краткий дневник», задним уже числом, и затем отсылает в Петербург, «не успев согласовать» ни с показаниями других лиц, ни даже со своим собственным письмом, приложенным к «Журналу». Барятинскому кажется «странным» также, почему «официальные подробности о болезни и смерти» Александра I Мария Федоровна затребовала не от барона Дибича, не от лейб-медика Виллие, а от Волконского, «личного друга» императора. Барятинский отказывается объяснить эго требование желанием Марии Федоровны узнать немедленно подробности о болезни сына, ибо «она получала бюллетени о состоянии его здоровья» и т. д.

Неужели, спрошу я в свою очередь, Барятинский серьезно думает, что официальных бюллетеней о болезни и смерти сына достаточно для сердца матери? Вот отсутствие в родной матери интереса к таковым подробностям действительно показалось бы странным. Что касается запроса императрицы к Дибичу, то он был сделан. Мало того, сличив даты писем Дибича и Волконского, нетрудно сообразить, что запрос был сделан не только им обоим, но что и свой ответ императрице они послали одновременно, а именно 7 декабря 1825 г. Каким образом Барятинскому остались неизвестны письма Дибича, напечатанные еще за пять лет до сто книги в весьма общедоступном журнале — непонятно. Не сомневаюсь, что одинаковый запрос был обращен и к Виллие, хотя поисков этого рода я и не производил.

Императрица Елизавета Алексеевна, как известно, историю последних дней Александра I описала в своем дневнике. Он обрывается на 11 ноября. Ссылаясь на фразу в этих «Записках»: «он (государь) посмотрел вокруг себя с таким выражением лица, которое я приняла за веселое и которое я видела позже в ужасные минуты», приходят к выводу, что дневник составлен «задним числом», причем перерыв на 11 ноября считают знаменательным потому де, что в дальнейшей своей части он якобы должен заключать указания на решимость Александра I удалиться от мира, и что, следовательно, эта часть «несомненно» уничтожена была императором Николаем, «любившим» уничтожать многое, касающееся брата, и притом, «насколько известно» Барятинскому, именно материалы, носившие характер не официальный, а интимный, семейный. Отсюда делается вывод, что 11 ноября Сеседа между Александром I и Елизаветой касалась, вероятно, вопроса о желании императора уйти от власти, под видом «мнимой» смерти, скрывшись из Таганрога, с чем ставился в связь отрывок из письма Елизаветы Алексеевны: «Где убежище в этой жизни? Когда вы думаете, что все устроилось к лучшему и можешь вкусить это лучшее, является неожиданное испытание, которое отнимает от вас возможность наслаждаться окружающим благом».

Таким путем от одного мало вероятного предположения Барятинский приходит к еще более невероятному.

Между тем из приводимой фразы: «он посмотрел с тем выражением... которое я позже видела в ужасные минуты» именно и следует, что дальше речь должна идти о последних минутах. Что императрица не успела закончить свой дневник — гораздо проще объясняется указанием в письме Дибича от 18 ноября, писавшего Вилламову, что «положение здоровья его величества не соответствовало нашей надежде в ожидаемом сего числа облегчении», и что императрица Елизавета Алексеевна не может писать сама «по беспрерывному присутствию при государе императоре, ибо состояние августейшего больного сего требует». Если Елизавете Алексеевне не оставалось свободной минуты написать письмо императрице-матери, то очевидно, что ей было уже не до ведения дневника. Что касается до уничтожения документов Николаем I, то уничтожал он лишь то, что могло очернить в чем-либо ореол правления его брата, а вовсе не документы, касавшиеся только его кончины. Что это так, доказывается найденными в переписке Александра 1 с Лагарпом пометками Николая I: «Brule comme inutile a la posterite». Когда пропуски удалось восстановить, оказалось, что они относятся или к весьма либеральным выражениям, или к очень откровенно написанной критике действий Павла I. Из отсутствия окончания «Дневника» Елизаветы Алексеевны, разумеется, нельзя заключить о «несомненном» его уничтожении. Чтобы настаивать на таком выводе, необходимо предварительно доказать, что это окончание существовало, чего еще не сделано. Наконец, если записи и сделаны с некоторым запозданием в «Дневнике» императрицы или даже в «Журнале» Волконского, то из этого вовсе не вытекает их недостоверность, как источника.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Александр Первый и тайна Федора Козьмича"

Книги похожие на "Александр Первый и тайна Федора Козьмича" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "К. Кудряшов - Александр Первый и тайна Федора Козьмича"

Отзывы читателей о книге "Александр Первый и тайна Федора Козьмича", комментарии и мнения людей о произведении.