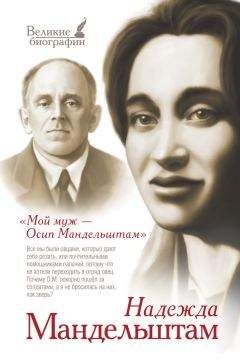

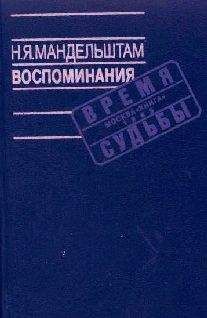

Надежда Мандельштам - Вторая книга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая книга"

Описание и краткое содержание "Вторая книга" читать бесплатно онлайн.

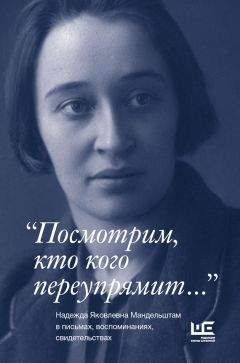

Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна прожила долгую жизнь (1899-1980). За последние годы она написала две книги. Первая - "Воспоминания" - в основном история двух арестов Мандельштама и годов ссылки в Чердынь и Воронеж.

"Вторая книга" - совершенно самостоятельное произведение , в котором Надежда Яковлевна описывает свою жизнь начиная со встречи с Мандельштамом 1 мая 1919 года, рассказывает об их жизни в 20-е годы и начале 30-х годов, о друзьях, литературном окружении. Надежда Яковлевна задается целью осмыслить эпоху и ее основные духовные ценности, разобраться в нравственных корнях поколения и его судьбы. Ее анализ, иногда и очень личный, пристрастный, производит глубокое и серьезное впечатление, оценки и выводы злободневны (хотя книга написана в 1970 г.), сочетают в себе яркость и темпераментность с опытом семидесяти лет тяжелой и содержательной жизни.

Тот, кто смотрит из будущего на прошлые события, тоже не может постичь смысла происхо-дившего. Что для нас события прошлого? Пестрота сменяющихся исторических фактов, в которые исследователь привносит какой ему угодно смысл. Будущий исследователь, стремясь к "объективности" и не ощущая боли за людей, воскресит точки зрения всех современников и документы эпохи, стараясь найти "среднюю". Если мир будет существовать, найдутся глубокомысленные ученые, которые исследуют деятельность моих современников, покачают головой, но все же обнаружат некоторые плюсы кровавой эпохи. Плюсы перевесят минусы, потому что груды документов изготовлены специально для будущих "объективных" ученых. Документы облегчат им задачу оправдания и поощрения. Кое-что уцелеет даже из обвинительных материалов, и многие оправдательные послужат для обвинения, потому что они составлялись наспех и самым чудовищным образом. Для оправдания преступлений было, например, вполне достаточно ссылки на авторитет, призывавший к самоистреблению. Но факты на расстоянии бледнеют, пролитая кровь теряет цвет. (Очень нас трогает, что Петр Первый крошил людей? Это ведь не помешало ему стать Великим...) Конкретные случаи забываются, запомнившиеся можно отвести в рубрику "случайность" или обычаи и привычки того ушедшего и не слишком просвещенного века. Можно игнорировать даже события и явления, которые являются символами эпохи, потому что материала всегда хватит, чтобы подкрепить любую точку зрения. В "беспристрастной" науке, именуемой историей, все зависит от точки зрения исследователя Документов хватит с лихвой для чего угодно. Есть большие шансы, что этот ученый будущего будет сторонником всеобщего счастья на земле и, внимательно прочитав Андре Жида, Барбюса, Федина и Фадеева, выведет заключение, что к счастью, конечно, стремились, но иногда прибегали к чересчур энергичным мерам для его достижения.

Есть только один момент для осмысления происходившего - по горячим следам, когда еще сочится кровь и аргументация "продажных перьев" не стоит ни гроша. Здесь, как и в пересмотре собственной жизни, видно только с одной временной площадки, все остальные дают искаженную перспективу. В период брожения и распада смысл недавнего прошлого неожиданно проясняется, потому что еще нет равнодушия будущего, но уже рухнула аргументация вчерашнего дня и ложь резко отличается от правды. Надо подводить итоги, когда эпоха, созревавшая в недрах прошлого и не имеющая будущего, полностью исчерпана, а новая еще не началась. Этот момент почти всегда упускается, и люди идут в будущее, не осознав прошлого. Так было всегда, так будет и сейчас.

Мандельштам не был ни историком, ни философом. Он не искал обоснования ценностей, потому что никогда в них не усомнился. Вероятно, он сознавал, что ценностные понятия и гуманистические идеи лишь вывод из христианства, потому что в стихотворении "Сухие листья октября"[492] он говорит, что люди, которыми "бесполая владеет злоба", не знают Вифлеема и не увидели яслей. Из этого стихотворения ясно и другое: Мандельштам воспринимал "новое" не как начало эры, а лишь как завершение прошлого, которое не имеет никакого будущего: "Бездетными сойдете вы в свои повапленные гробы..." В те годы сторонники "нового" утверждали, что именно они ведут борьбу за человека, за его права и за наследие гуманизма. Они предлагали не другие цели, а другие средства для достижения цели ввиду их могучей действенности. Большинство из них твердо верило в гуманную миссию и с полной искренностью разрабатывало знаменитую аргументацию: сейчас казнят, чтобы навеки искоренить казни и насилие, сейчас пришлось развязать войну, но это будет последняя война, и она ведется только для того, чтобы навсегда уничтожить войны... На поверку все вышло наоборот, и первыми погибли те, кто стоял за казни, террор и войну во имя уничтожения всех этих бед.

Самое существенное и трагическое в секуляризации не отделение церкви от государства или богословия от науки. Секуляризация достигла вершины в тот момент, когда оторвала гуманизм от породившего его христианства. В результате этого акта, вернее процесса, завершившегося в первой половине двадцатого века, мы оказались свидетелями неслыханной дегуманизации людей: каждого человека в отдельности и великих групп - общества и государства. Дегуманизация проявилась в двух формах. Первая форма: дегуманизация протекает под прикрытием сладчайших слов из гуманистического словаря и обещает неслыханный расцвет личности и полную социальную идиллию. Вторая форма дегуманизации откровенно антропофагская: сильный порабощает слабого и пользуется плодами победы. Покров гуманистических слов в первом варианте был настолько ветхим, что сквозь него все время прорывались формулы откровенно зверского варианта. Этого не замечал только тот, кто вообще ничего видеть не хотел, а таких всегда слишком много в мире. Сейчас все слова иссякли, и в том, что их могло не хватить, единственный проблеск надежды.

В начале двадцатых годов, когда Мандельштама охватила мучительная тревога и он понял, что очутился среди чужого племени, ему еще верилось, что чужой мир хоть и не сразу, но все же впитает гуманистические идеи. Он верил в людей, в доброе начало, вложенное в них свыше, в самоуничтожение зла. В сущности, он разделял идею Владимира Соловьева о том, что люди, достигнув какой-то ступени в познании добра, уже не могут отступить назад, то есть хоть он и заплакал ребенком, услыхав слово "прогресс", все же и к нему привязалось доверие к какой-то своеобразной форме прогресса. (Может ли человек без этого жить?) Я знаю, что мир лежит во зле, но иногда и мне кажется, что в оптимизме есть крошечная доля истины: не потому ли некое "мы", немногие и рассеянные в пространстве люди, но все же существовавшие на этой земле, из тех, кто с детства слышал про борьбу против смертной казни и знал про ясли и благую весть, с таким ужасом относились к кровавой бане двадцатого века, что успели впитать в себя мысль о недопустимости уничтожения себе подобных... (Именно эти знали, что цель не оправдывает средства.) Люди, которых использовали для массовых убийств, вообще никогда ни о чем не слышали... Они слепо доверялись начальникам, а потом входили во вкус убийства и издевательства. Известно, что особой жестокостью отличались подростки и недомерки. В гитлеровской армии расстреливать мирное население на бреющем полете посылали шестнадцатилетних мальчишек. Такой мальчишка не ценит ни своей жизни, ни чужой. Он способен на все. Тех, кто соблазнял "малых сих", было сравнительно немного[493], но они вовремя успели изолировать детей и привить им зверские наклонности. А еще существовала толпа, развращенная войной - сначала фронтами первой мировой войны, а потом гражданской, когда все понюхали крови. Я заметила, что одно из ведущих чувств, на которых можно играть, развращая людей, зависть. Завистлив обычно человек, сознающий свою слабость. Совершая гнусности и преступления, он удовлетворяет зависть и чувствует себя сильным. Низкие поступки свои он всегда оправдывает мировой справедливостью. У такого есть две-три фразы для самооправдания, в котором он, в сущности, и не нуждается.

Отдельные люди в толпе, бесновавшейся в годы гражданской войны, а потом на службах и работах мирного строительства, может, одним ухом и слышали про запрет убийства себе подобных, но им успели крепко внушить, что ради пользы дела не только можно, но даже нужно убивать. Трусы и сладострастцы, возбуждавшие толпу, сами-то они были способны только на доносы и подметные письма, но их восхищала наглость и сила настоящих убийц. Эта толпа ревела на собраниях, одобрявших казни. Она окружала убийц, разрывавших на части рыжих женщин, принятых за чекистку Розу. Она воплями подстегивала погромщиков и раскулачивателей. Вопившая толпа была видна и слышна отовсюду, но составляла небольшой процент населения. Основную массу составляли угрюмые люди, которые сторонились убийц, но не смели им ничего сказать. К тому же у них не было аргументации. Яслей они не видели, а справа и слева слышали слова на одном языке. То был язык обещаний и мести. Толпа вопящая и толпа пассивная может быть повернута в любую сторону, а в каждом обществе найдутся "кадры" для уничтожения себе подобных, толпы людей с пустопорожними глазами. Весь вопрос в том, захотят ли их использовать и найдутся ли соблазнители. Весь вопрос в соблазнителях. На сегодняшний день меня интересуют мальчики, живущие на Западе и отпустившие длинные волосы. Кому они завидуют и какие недомерки руководят ими? Почему около них юлят Сартры и чем их соблазняют? Знают ли они технику каменной шапки и на чью голову им хочется ее нахлобучить?

Двадцатые годы - период, когда тщательно подбирались кадры соблазнителей и убийц. Их тренировали на мелких делах: они участвовали в рейдах "легкой кавалерии" (девушка-хромоножка из "Четвертой прозы"), в газетной шумихе, в строительстве колхозов, на собраниях и на службах в миллионах учреждений. Их взвинчивали и обучали, чтобы развязать в тридцатые. Среди интеллигенции действовали соблазнители с гуманистическим словарем, но еще больше жизнелюбцев и циников, развивших технику издевательства над колеблющимися, которых обвиняли главным образом в устарелых мыслях и понятиях и сбрасывали с корабля современности. Среди циников была и более приятная порода, выполнявшая заказы, чтобы покупать за дешевую цену девочек, а за дорогую - еду и одежду. Одни, продаваясь, роняли слезу, как Олеша, другие облизывались, как Катаев. Почему-то все желали идти с веком наравне. Никогда тема сегодняшнего дня, современности не звучала так назойливо. Все желали быть современниками, людьми сегодняшнего дня и смертельно боялись отстать.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая книга"

Книги похожие на "Вторая книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Мандельштам - Вторая книга"

Отзывы читателей о книге "Вторая книга", комментарии и мнения людей о произведении.