Надежда Мандельштам - Вторая книга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая книга"

Описание и краткое содержание "Вторая книга" читать бесплатно онлайн.

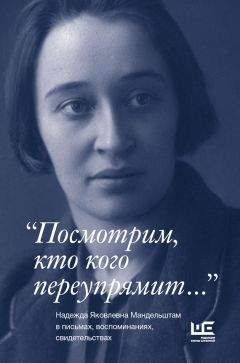

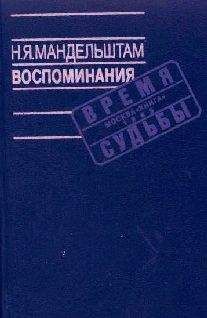

Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна прожила долгую жизнь (1899-1980). За последние годы она написала две книги. Первая - "Воспоминания" - в основном история двух арестов Мандельштама и годов ссылки в Чердынь и Воронеж.

"Вторая книга" - совершенно самостоятельное произведение , в котором Надежда Яковлевна описывает свою жизнь начиная со встречи с Мандельштамом 1 мая 1919 года, рассказывает об их жизни в 20-е годы и начале 30-х годов, о друзьях, литературном окружении. Надежда Яковлевна задается целью осмыслить эпоху и ее основные духовные ценности, разобраться в нравственных корнях поколения и его судьбы. Ее анализ, иногда и очень личный, пристрастный, производит глубокое и серьезное впечатление, оценки и выводы злободневны (хотя книга написана в 1970 г.), сочетают в себе яркость и темпераментность с опытом семидесяти лет тяжелой и содержательной жизни.

В третьем периоде Мандельштам сделал меня полной соучастницей своей жизни. У него снова появилось "мы", но с некоторым вариантом: "мы с тобой". Наша связь, как мне думается, стала нерасторжимой. Связь двоих - не мираж, как думала Ахматова[p18]. Я недавно узнала, что есть даже молитва двоих[282], потому что двое - основная форма человеческой жизни. Я допускаю, что в старости - будь Мандельштам богат и благополучен он мог бы дать увести себя от старой жены, но это не меняет дела. Связь была и будет, и ничто ее нарушить не может - даже то, что его увели и я не узнала, как сложились наши отношения в четвертом периоде жизни, на пороге которого мы стояли. Думаю, что ничего бы не изменилось в наших отношениях и периодизация коснулась бы только стихов.

В третьем и последнем периоде нашей жизни мы были до такой степени вместе, как никогда. Разговаривая, мы даже не боялись ранить друг друга и почти не чувствовали, что "есть в близости людей заветная черта"[283]. Может, она есть только в тех случаях, когда живущие вместе смотрят в разные стороны. В какой-то степени люди всегда чуточку смотрят в разные стороны, весь вопрос в степени уклона. У нас он был минимальный.

Так мы жили с Мандельштамом, и он дразнил меня, не "прекрасную даму", и был до ужаса свободен и радостен до последнего дня. Взрослея и даже старея, он молодел. Выглядел он всегда старше своих лет, но с годами становился легче, веселее, общительнее. В тридцатых годах в нем начисто исчезла вся замкнутость и закрытость и больше не возвращалась. Тогда мне стало казаться, что я делаюсь старше его, потому что его работа разворачивалась во всю ширь, а он, старея, молодел. Да можно ли говорить "старея", раз ему не дали дожить даже до сорока восьми лет?.. А вот я каменела от страха и старела. Мне кажется, что я сейчас моложе, чем в те проклятые годы. О них нельзя забывать, хотя даже Ахматова умоляла меня это сделать. Как могу я забыть, когда нас оборвали на полуслове? Недосказанное слово мучит и комом стоит в горле. Стоит ли завидовать нашему страданию? В нем немота и бессмысленная гибель. Немота и смерть. Недосказанное слово. Если б не вера в будущую встречу, я бы не могла прожить эти десятки одиноких лет. Я смеюсь над собой, я не смею верить, но вера не покидает меня. Встреча будет, и разлуки нет. Так обещано, и в этом моя вера.

Отступление в сторону

I. Гибельная свобода

Свобода выбора предполагает два пути - один ведет к дальнему огоньку, то есть делает существование осмысленным, другой уводит "в ночь и чад небытия". Второй путь назван: "безумство гибельной свободы"[284]. После Достоевского мы называем своеволием то, что приводит человека на второй путь. У Пушкина "гибельная свобода" почти что юношеское легкомыслие, дань молодости, о которой с легкой горечью вспоминают в зрелые годы. Достоевский раскрывает крайние проявления своеволия, приводящие к гибели и распаду. Суть явлений остается тождественной, хотя в душе все мы сочувствуем юношескому легкомыслию и даже безумию. Пушкина "гибельная свобода" погубить не могла, потому что он был Пушкиным. В некотором смысле она пошла ему на пользу, раз появились мощные стихи о раскаянье. (Для Пушкина несомненно полное совпадение душевных состояний и стихов - он не баловался, сочиняя себе роли и ситуации.) Таков путь великого поэта: он проходит через жизнь, и все пережитое закаляет его, углубляя мысли и чувства. Он делит грех мира, но способен к раскаянью. Самооправдание и снисходительность к себе для него исключаются. Чувство греховности - основное богатство человека. Грех всегда конкретен, а покаяние обретает неповторимые и мощные слова, свой точный язык. Он язык данной минуты и длится всегда.

Лишь бы поэту, как и любому человеку, не вздумалось, отказавшись от свободы, стать как все, слиться с окружением и заговорить на языке сегодняшнего дня. Он тогда становится соблазнителем, но губит только себя, потому что, заговорив на языке сегодняшнего дня, поэт теряет способность "глаголом жечь сердца людей". Язык и суждения сегодняшнего дня длятся только один день, и его приветствует только тот, кто сам активно формировал и этот язык, и эти суждения. Он-то и был настоящим соблазнителем и через поэта пробовал соблазнить толпу именно толпу, а не людей, - но толпа поревет и забудет. На этом все кончится, а расплачиваться будет поэт и, как всегда, заплатит втридорога. Поэт всегда за все платит втридорога. "Лихая плата стережет" его за всякое беззаконие, за каждый поступок, за любую оплошность, и в этом, мне кажется, оправдание поэта. Я читала у одного американского журналиста, как он спросил своего отца, ученого ребе: "Что такое еврей?" Отец ответил: "Просто человек". А потом подумал и прибавил: "Может, даже чуточку больше человек, чем другие люди..." Вот и поэт как будто чуточку больше человек, чем другие люди, и отсюда - чувство вины, раскаянье и лихая плата. Не потому ли "в нашем христианнейшем из миров поэты - жиды"[285]?

Своеволие, исследованное Достоевским, губит не только своевольца, но растлевает все вокруг, выжигает почву, несет всеобщее уничтожение. Каждый из нас читал, как Достоевский, надрываясь, клеймит своеволие и пытается предостеречь от него людей. Мы, пережившие эпоху великого своеволия, знаем, что его не услышали. Особенность людей, вступивших на путь своеволия, в том, что они абсолютно глухи и ничего не слышат. Соблазнители, они уводят людей с прямого пути, и никто ни их, ни уведенных ими людей предостеречь не в силах. Достоевский отлично это знал. Самое горькое свое признание он сделал не от себя, а вложил в уста невзрачному человечку[286], прыщавому Ипполиту. Юнец мечтает открыть окно и двадцать минут говорить с народом. Ипполиту, конечно, не о чем говорить с народом, а все, что делал Достоевский, это и есть трагические и страстные "двадцать минут" у открытого окна. Ипполит только подводит за Достоевского итоги: народ постоял, послушал и разошелся по домам как ни в чем не бывало. Достоевский, я думаю, не случайно дал такой образ общения с народом - "открыть окно". Свое окно он мог распахнуть - это было в его воле, но сделать так, чтобы люди навстречу открыли окна и услыхали его слова, ему не удалось. Он это сознавал. Народ, как и отдельный человек, - монада, вернее, "монада без окна"[287] - таков пессимистический вывод Достоевского. У них нет ушей, и они не слышат.

Достоевский, конечно, прав. Если продолжить тему "открытого окна", я ведь тоже стояла в толпе и слушала не Ипполита, конечно, а самого Достоевского. Мне запомнилось, что своеволие к добру не ведет и ни в коем случае нельзя сказать себе: "все дозволено". Однако на свой счет я этих слов не приняла, потому что старуху убивать не собиралась, а собственное мелкое своеволие не только не осуждала, но культивировала. Правда, я, как и многие люди моего поколения, заменила содержательное "все дозволено" ничтожным "мне так хочется", но по сути это одно и то же. Сдерживал меня в моем "хотении" не Достоевский, а Мандельштам. Он не позволял мне плыть по течению и следовать последней моде жестокого и ничтожного века. В моем случае это относится только к личной, а не к общественной жизни. Ахматова в своей "несравненной правоте" в личной жизни отдала большую дань своеволию, хотя прекрасно понимала, что "омский каторжанин все понял[288] и на всем поставил крест". Мы вместе перечитывали Достоевского в Ташкенте и поражались силе его прозрений и невероятным провалам Достоевского-публициста с его ненавистью к католицизму, с убогим почвенничеством и мужиком Мареем[289]. "Оба они ересиархи", - говорила Ахматова про Достоевского и Толстого. Она сравнивала двух величайших русских мыслителей с двумя башнями одной постройки: оба искали спасения от надвигающейся катастрофы. Суть катастрофы понял Достоевский, а не Толстой, но в рецептах спасения каждый из них оказался глубочайшим своевольцем. Впрочем, и первоклассные рецепты не в силах были бы остановить столь далеко продвинувшийся распад.

Достоевский-художник несравненно прозорливее публициста. В подготовительных записях к романам он еще публицист. Обдумывая "Бесов", Достоевский в "тетрадях" подробно мотивировал Ставрогина социальной принадлежностью (до чего знакомая мотивировка!) - дворянин, богатый человек, оторвавшийся от народа и потерявший поэтому веру. Ставрогин в подготовительных записках - простая иллюстрация к мысли Достоевского, что человек, утративший народную веру, теряет и национальность. В тексте "Бесов" из всего этого осталось лишь беглое упоминание о беседах, которые Ставрогин вел за границей с Кирилловым и Шатовым. Зато Ставрогин стал центром урагана: мертвой точкой, где нет ветра, но откуда идет весь разгул, а Шатов превратился в одного из бесов. С. Булгаков заметил, что Шатов в чем-то перекликается с самим Достоевским[290]. Я думаю, что бесы - прежде всего искушения и соблазны, мучившие Достоевского. Все они содержались в его душе, в нем самом, как и в народе - в любом его слое.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая книга"

Книги похожие на "Вторая книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Мандельштам - Вторая книга"

Отзывы читателей о книге "Вторая книга", комментарии и мнения людей о произведении.